(Kontakt: info@kultro.de.)

[Technischer Hinweis: Das Programm der Website lässt keine Suchfunktion und keine Direktverlinkung zu; zum Auffinden ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Texte thematisch in den Rubriken zu finden sind. Sie "wandern" mit jedem hinzukommenden Beitrag nach unten. Auf der ersten Seite ("Home") finden sich aktuelle Texte.]

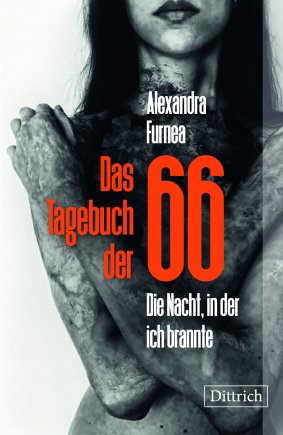

Die Nacht, in der ich brannte

Alexandra Furneas Buch über eine gesellschaftliche Katastrophe

Kaum ein Ereignis hat in der rumänischen Nachwendegesellschaft so tiefe Spuren hinterlassen wie der verheerende Brand im Club Colectiv in Bukarest vor 10 Jahren. Ende Oktober 2015 kamen bei einem Konzert der Metal Rock-Band Goodbye to Gravity zunächst über 25 junge Menschen (darunter auch fast alle Bandmitglieder) durch einen Brand ums Leben, danach starben in den Krankenhäusern weitere 35 der Verletzten. Hatte die unmittelbare Reaktion auf das Geschehen den Zusammenhang von Korruption und Nachlässigkeit der Brandschutzbehörden zum Anlass für zahlreiche Proteste unter dem Slogan "corupția ucide" (Korruption tötet) genommen, die bis zum Rücktritt der Regierung Ponta führten, so spielte sich das weitere Drama in den Krankenhäusern ab. Aufgedeckt hat diesen Strang des Dramas der Sportjournalist Cătălin Tolontan, der recherchierte, dass in den Spitälern unwirksame, gepanschte Desinfektionsmittel zum Einsatz kamen.

Die Rockjournalistin Alexandra Furnea besuchte das Konzert beruflich, aber auch wegen ihrer Freundschaft mit Akteuren der Szene. Was dort in dem kleinen Club in einer eher bescheidenen Gewerbegegend Bukarests und danach in den Krankenhäusern an Traumatischem geschah, erzählt die Betroffene in einer sensiblen und zugleich reflektierten Sprache, die sich unvergesslich tief in das Gemüt jedes/r Lesenden einsenkt. Denn die vor allem in ihrer Krankenhausodyssee erlebten Schmerzen und die Missachtung durch die Ärzt*innen stellen mehr als nur individuelle Erlebnisse dar, sondern werden durch die Darstellungskraft der Überlebenden erkennbar als Symptome einer Gesellschaft, "in der immer die Opfer schuld sind." Dies lassen einige Ärzte die Patient*innen konkret spüren, oft auch, um ihre eigene Inkompetenz und monatelang aufrechterhaltenen Fehldiagnosen zu verdecken. Dies betrifft vor allem die Wirkungen der gepanschten Desinfektionsmittel. Hinzu kommen unvorstellbare Behandlungsweisen, wenn etwa die vernarbenden Wunden immer wieder mit kaltem Wasserstrahl aufgerissen werden, was Schmerzen bis hin zur Bewusstlosigkeit verursacht. "Wie erzähle ich ihnen von dem Baden? Wie kann ich ihnen das erklären? Welchen Namen soll ich jenen unmenschlichen Schmerzen geben, damit sie es verstehen?" (50)

Was Furnea durchmacht und in ihrer Schilderung wiedererlebt, ist auch für jede/n Lesenden eine Grenzerfahrung, die bis an eine nicht mehr nur "unbeteiligt" aufzunehmende versteh- und mitleidbare Realität des Grauens führt. Tief führt das Erlebte in die verkrusteten Strukturen nicht nur der Krankenhäuser, sondern auch der gesellschaftlichen Verhaltensweisen in Rumänien. Wie ein wunderbares Paradies erscheint der Leidenden dann die schließlich ermöglichte Verlegung in eine Spezialklinik in Thüringen, wo vor allem darauf geachtet wird, die Schmerzen durch die Vernarbungen zu mindern.

Furneas intensive und sensible Darstellung macht das Buch zu einem außergewöhnlichen dokumentarischen Zeugnis, das durch die literarisch-emotionale Reflexion als eine Art Traumabewältigung wirkt. Trotz der schier unvorstellbaren Thematik bleibt das Buch in der aufmerksamen Übersetzung durch Peter Groth ein einzigartiges menschliches Zeugnis und zudem literarisch überzeugendes, tief berührendes Meisterwerk.

Alexandra Furnea: Das Tagebuch der 66. Die Nacht, in der ich brannte.

Aus dem Rumänischen von Peter Groth.

Dittrich Verlag Weilerswist-Metternich 2024

340 Seiten

ISBN 978-3-910732-31-5

Lesungen:

07.11.2025 Lesung aus »Das Tagebuch der 66« und Gespräch mit Brandopfern und Klinikpersonal, Gräfliche Kliniken Moritz Klinik GmbH, Hermann-Sachse-Straße 46, 07639 Bad Klosterlausnitz, 15 Uhr

07.11.2025 öffentliche Lesung aus »Das Tagebuch der 66« im Rahmen der »Hermsdorfer Gespräche«, Gräfliche Kliniken Moritz Klinik GmbH, Hermann-Sachse-Straße 46, 07639 Bad Klosterlausnitz, 19 Uhr

Das Versagen der Melancholie

Gedichte von Livia Ștefan

Der schmale Band hat es in sich: Gedichte jenseits des allgemein für lyrisch gehaltenen, Grenzgänge am Rande der sprachlichen Gewissheiten, Sprachbilder, die neu und unerwartet sind. In den 4 Sektionen fallen immer wieder Auseinandersetzungen mit dem dysfunktionalen Körper auf, Übelkeit, Blut, Krankheit, Tod, lassen unerwartete Konstellationen von Wahrnehmung, Denken, Sprache entstehen, deren "Pointe" am Ende des Gedichts ungewöhnliche, krasse, aber manchmal auch kaum wahrnehmbare Verschiebungen der Konvention und damit ganz eigenartige Sensationen hervorbringen. Die Formen sind variabel, Dreizeiler, Langgedicht, pure Aufzählung, oft unter Einbeziehung der Überschrift als Satzanfang. Das Themenspektrum ist klassisch: Liebe, Tod, Gesellschaft, Stadt... Aber neu ist auf jeden Fall die Sicht auf die Welt und die Ausdrucksweise. Unmittelbar zugänglicher scheinen vielleicht die "Gedichte aus Giurgiu" im 4. Teil des Bandes, die die Hunde auf den Straßen immer wieder aufrufen, aber auch die Donau oder die Liebe in schrägen Bekenntnissen. Ein nach Erscheinen in Rumänien sogleich preisgekrönter Debütband einer kritisch-innovativen Lyrikerin.

SIE

weiß nicht

wie ich

in den giftigen Nächten

meinen wütenden Kindskopf

gegen die Wände der Wohnung ramme

sie weiß es nicht und denkt

mir geht's gut

und sie ist wunderschön

und ihre süße Hand

schubst mich

ins Leere

Livia Ștefan: re.volver. Gedichte.

Aus dem Rumänischen von Manuela Klenke.

parasitenpresse Köln 2024

78 Seiten

Vorläufiges Endergebnis

Die Auszählung der Stimmen bei der Parlamentswahl in Moldova ergibt einen klaren Sieg der PAS, der Partei der Präsidentin Maia Sandu, mit 50,02% der Stimmen. Sie erhält 55 Mandate und damit die absolute Mehrheit der 101 Sitze im Parlament. Ihr folgt der Patriotische Wahlblock aus Kommunisten, Sozialisten u.a. ihres Präsidentenvorgängers Dodon mit 24,18% und 26 Parlamentssitzen. Auf dem dritten Platz findet sich der Parteiblock Alternativa mit 7,96% und 8 Mandaten. Gefolgt von Partidul Nostru mit 6,2% und 6 Abgeordneten. Ebenfalls auf 6 Abgeordnete kommt Partidul Democrație Acasa mit 5,62% Stimmenanteil.

Die Wahlbeteiligung lag hoch bei 52,21% (1,6 Mio.), darunter 281 000 in der Diaspora.

Update 00:30

Nach den vorläufigen Ergebnissen kommt PAS auf 47% der Stimmen, vor dem Blocul Patriot mit 25,5% und dem Blocul Alternativa mit 8,5 %.

Parlamentswahl in Moldova

In Zeiten von in Europa seit Jahrzehnten nicht gesehenen Bedrohungen und Spannungen sind die Wähler*innen der Republik Moldau heute, Sonntag, 28. September 2025, zur Wahl des Parlaments aufgerufen. Das kleine Land mit 2,5 Mio. Einwohner*innen auf einer Fläche von 33000 km2 zwischen der Ukraine und Rumänien ist in besonderer Weise von dem Krieg in der benachbarten Ukraine und der Aggression Russlands betroffen: Unterschiedliche Ausrichtungen der Bevölkerung nach Russland und Europa, der pro-russische abgespaltene Landesteil links des Dnjestrs, massive Einflussnahmen und Manipulationen aus Russland, Flüchtlinge aus der Ukraine, ökonomische Schwierigkeiten machen die Zukunft zu einer großen Herausforderung.

1 600 000 Wähler*innen im Land und 200 000 in der vor allem in Europa befindlichen Diaspora sind zur Wahl aufgerufen. Für die 101 Parlamentssitze stehen zur Wahl 21 Parteien, unabhängige Einzelpersonen und Wahlgruppierungen (nachdem wenige Tage vor dem Wahltermin eine Partei ihre Bewerbung zurückzog und eine ausgeschlossen wurde). Es gilt eine 5%-Hürde für Parteien, 7 % für Wahlblöcke und 2% für Unabhängige:

Zur Wahl stehen: in [] die Wahlergebnisse

PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate) [50,02%]

von der jetzigen Präsidentin Maia Sandu mitbegründet, pro-europäisch, gegen Korruption, verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine

PPDA (Partidul Politic "Democrația Acasă") [5,62%]

Chef Vasile Costiuc näherte sich AUR und George Simion an, nahm an MEGA (Make europe great again)-Treffen in Chișinău teil, gilt als finanziert von Oligarchen, auffällige Zunahme der TikTok-Zugriffe kurz vor der Wahl

CUB (Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare) [0,84%]

Gründung 2022, Chef Igor Munteanu, früherer Botschafter in den USA, einige Bürgermeister, Teilnahme an MEGA

ALDE (Partidul Liberalilor și Democraților pentru Europa) [0,23%]

Chefin Arina Spătaru, frühere Abgeordnete der DA, unterstützte Referendum für Europa, gegen Einmischung Russlands in Moldau,

PSDE (Partidul Social Democrat European) [0,95%]

Nachfolgepartei der PDM des jetzt an Moldau ausgelieferten Oligarchen und Politikers Vlad Plahotniuc, dessen früherer Außenminister Tudor Ulianovschi führt die Partei, früherer Botschafter in der Schweiz

PNM (Partidul Național Moldovenesc) [0,33%]

Chef Dragoș Gulbur, Zahnarzt, rechtskonservativ, für die Vereinigung mit Rumänien

Blocul electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei" [24,18%]

im Juli 2025 gebildeter Block, nachdem der frühere sozialistische Präsident Dodon und andere Kandidat*innen von einer Moskaureise zurückkehrten, darunter die mehrfach sanktionierte frühere bașcană von Gagausien, Irina Vlah, und der frühere kommunistische Premier Tarlev

Blocul Politic "Alternativa" [7,96%]

mit Bürgermeister von Chișinău, Ion Ceban, früherer Premierminister Ion Chichu, der gegen die jetzige Präsidentin unterlegene, von den Sozialisten unterstützte Präsidentschafstkandidat Stoianoglo, der frühere kommunistische Abgeordnete Tkaciuk; der Block unterstützt nach eigener Aussage die West- Orientierung Moldaus

PPMRM (Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova) [0,64%]

gegründet 2023, Chef seit 2025 der Wirtschaftsminister der früheren kommunistischen Regierung Marian Lupu, der auch gewesener Parlamentspräsident und Chef der von Plahotniuc dominierten "Demokratischen Partei" (PDM) war, vorher der frühere Kommunist Nichiforciuc, der Abgeordneter von Plahotniucs Partei war,

Împreuna [0,32%]

von vier Parteien blieben nur zwei unter diesem Block: Partidul Schimbării und Verde Ecologist, Chefs Ștefan Gligor und Sergiu Tofilat (früherer energiepolitischer Berater von Maia Sandu), wirtschaftspolitische Orientierung

LOC (Liga Orașelor și Comunelor) [0,39%]

trat aus Block Împreuna aus, von Bürgermeister*innen gegründet, pro-europäisch, nach Angabe von Gligor (Împreuna) habe eine Führungsfigur versucht, Leute von Plahotniuc und Șor in den Block zu bringen, Vorwurf von deren Chef Alexandru Bujorean zurückgewiesen

AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) [0,10%]

seit 2021 moldauischer Ableger der rumänischen echtsextremen Partei Simions, für die Vereinigung mit Rumänien, Chef der frühere rumänische Abgeordnete und Lyzealdirektor Boris Volosatîi, sprach sich für eine europäische Ausrichtung aus und gegen den Überfall Russlands

Partidul Alianța "Moldovenii"[0,22%]

vorher Puterea Oamenilor, neuer Chef Denis Roșca, dieser unterstützte 2022 die Proteste der Partei des flüchtigen Oligarchen Șor, einer der Finanziers der Partei ist der Geschäftsmann Vasili Chirtoca

Partidul politic Noua Opțiune Istorică [0,09%]

Dmitrie Torner mit früherer bașcană von Gagausien an der Spitze, Torner mehrfach verurteilt

Partidul Liberal [0,10%]

pro-europäisch und pro-NATO, für die Vereinigung mit Rumänien, in mehreren Regierungskoalitionen, zentrale Figur Mihai Ghimpu, der Plahotniuc zum Premierminister machte, was heftige Proteste hervorrief

UCSM (Partidul Uniunea Creștin-Socială din Moldova) [0,12%]

Gabriel Călin, stark in sozialen Medien, pro-russisch

"Partidul Nostru"[6,20]

schillernder Parteichef Renato Usatîi, früherer Bürgermeister der zweitgrößten Stadt Bălți, diverser krimineller Aktivitäten angeklagt, als Präsidentschaftskandidat auf 3. Platz

Unabhängige Bewerber*innen sind:

Andrei Năstase, mit seiner Plattform Demnitate și Adevăr früherer Koalitionspartner von PAS, Bürgermeister von Chișinău, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, [0,85%]

Olesea Stamate, Juristin, frühere PAS-Abgeordnete, ausgeschlossen, [0,33%]

Victoria Sanduța, Richterin, Universitätsdozentin, von Sandu entlassen wg. finanzieller Unklarheiten, Kritik an Regierung [0,18]

Tatiana Crețu, Juristin, arbeitslos, Kritik der Regierungspartei [0,10%]

Quellen: ZdG, Deschide, Radio Europa Liberă Moldova;

Dietmar Müller

Wehrhafte Demokratie in Rumänien und der Republik Moldau

Einleitung

Seit dem europäischen Superwahljahr 2024 hat das Konzept der wehrhaften Demokratie verstärkte Beachtung erfahren. Darunter wird in Deutschland, aber auch in vielen Staaten Ostmittel- und Südosteuropas der Einsatz rechtlicher Beschränkungen der politischen Meinungsäußerung und Beteiligung verstanden, die dazu geeignet sind, extremistischen Akteuren in demokratischen Regimen Einhalt zu gebieten, um die Erosion von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu stoppen. Dabei stellen sich grundsätzliche Fragen: Welche verfassungsrechtlichen Mittel stehen dafür zur Verfügung? Welche Institutionen und Personen können aktiv werden und wie sollen sie agieren? Und schließlich, sind solche Maßnahmen politisch opportun, dienen sie dem beabsichtigten Zweck oder sind sie kontraproduktiv? In den letzten Jahren und insbesondere im Vorfeld und im Gefolge der Präsidentschaftswahlen in Rumänien und der Republik Moldau im Herbst 2024 sowie anlässlich des Referendums in der Republik Moldau im Oktober 2024 (bei dem abgestimmt wurde, ob der Beitritt Republik Moldaus zur Europäischen Union in der Verfassung verankert werden soll) sind in diesen Staaten einige Elemente der wehrhaften Demokratie angewendet worden.1 Sie werden im Folgenden vorgestellt und einer ersten Analyse hinsichtlich der aufgeworfenen Fragen unterzogen. Zunächst wird die „wehrhafte Demokratie“ jedoch als transatlantisches und transeuropäisches Travelling Concept vorgestellt.

Konzept und Geschichte der „wehrhaften Demokratie“ – „Militant Democracy“

Das in Deutschland auch einer breiteren Öffentlichkeit vertraute Konzept der wehrhaften oder auch streitbaren Demokratie ist in Rumänien und der Republik Moldau mutmaßlich nur einer Handvoll Verfassungsjurist:innen und Politikwissenschaftler:innen vertraut. Darauf lässt unter anderem schließen, dass der sehr produktive und einflussreiche Bukarester Rechtswissenschaftler Bogdan Iancu in seinen Analysen der jüngsten Entwicklungen in Rumänien das Konzept, um es unter „democraţie militantă“ einzuführen, mit den deutschen respektive englischen Begriffen benennt.2 Wie das Konzept in die Verfassungen und das rechtliche und politische Gefüge Rumäniens und der Republik Moldau Eingang gefunden hat, stellt eine interessante Ausprägung des Phänomens eines Travelling Concepts dar.

Der Begriff „Militant Democracy“ wurde in den späten 1930er Jahren von dem deutschen Juristen und Politikwissenschaftler Karl Loewenstein im amerikanischen Exil ersonnen, wohin er vor den Nationalsozialisten geflohen war.3 In Auseinandersetzung mit der Krise und letztlich der Zerstörung demokratischer Regierungssysteme im Europa der Zwischenkriegszeit – insbesondere dem der Weimarer Republik und Italiens – vertrat er die Meinung, die Demokratie müsse sich vor ihren inneren und äußeren Feinden schützen.4 Loewenstein war nicht der einzige liberale Denker, der für eine demokratische Wehrhaftigkeit eintrat, aber sicher der konsequenteste.5 Zum einen basierte seine Analyse auf einer breiten empirischen Erfassung von bereits bestehenden rechtlich-politischen Mitteln des demokratischen Selbstschutzes in europäischen Verfassungen und Rechtsordnungen der Zwischenkriegszeit. Als besonders umfangreich und erfolgreich hob Loewenstein die Gesetzgebung der Tschechoslowakei hervor, vor allem das „Gesetz zum Schutz der Republik“ von 1923 sowie das „Gesetz zum Schutz des Staates“ von 1936.6

1 Für die Analyse der Ergebnisse im rumänischen Superwahljahr 2024 siehe Daniela-Maria Mariş, Four and a Half Elections – How the Super Election Year in Romania was Extended, in: SOM 65 (1) 2024, S. 9-23 und für eine historische Perspektive auf die Präsidentschaftswahl Hans-Christian Maner in diesem Heft, S. X-X.

2 Bogdan Iancu, Autoritarism – Liberal-Constituţional, iliberal şi structural (notă asupra Hotărării Curţii Constituţionale nr. 32 din 6 decembrie 2024) [Autoritarismus – Liberal-konstitutionell, illiberal und strukturell (Notiz zur Entscheidung des Verfassungsgerichts nr. 32 vom 6. Dezember 2024)], in: Dreptul 36 (1) 2025, S. 9-15, hier: S. 9.

3 Markus Lang, Karl Loewenstein – Transatlantischer Denker der Politik, Stuttgart 2007.

4 Karl Loewenstein, Militant Democracy and Fundamental Rights (I+II), in The American Political Science Review 31 (3) 1937, S. 417-432 sowie 31 (4) 1937, S. 638-658.

5 Jens Hacke, Existenzkrise der Demokratie – Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit, Berlin 2018, S. 245-255.

6 Jan Vondráček, Die Selbstbehauptung der tschechoslowakischen Demokratie in der Zwischenkriegszeit als Vorbild und Impulsgeber für Karl Loewensteins Modell der Militant Democracy, in: Heidi Hein-Kircher / Steffen Kailitz (Hg.), Verflochtene Herausforderungen politischer und gesellschaftlicher Demokratisierung Ostmitteleuropas – Demokratien zwischen den Kriegen, Marburg 2022, S. 221-237.

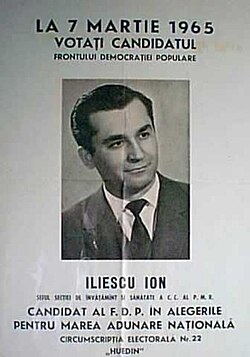

Ion Iliescu gestorben

Im Alter von 95 Jahren ist am 5. August 2025 der frühere Sekretär der UTC (Jugendverband der Kommunistischen Partei Rumäniens), Minister und nachmalig mehrfach wiedergewählte Präsident Rumäniens, Ion Iliescu, in Bukarest gestorben. Iliescu war aus Oltenița (Călărași) gebürtig und trat mit 14 Jahren in die kommunistische Jugendorganisation ein. Der rumänische Wikipedia-Artikel geht auf die ungeklärte Herkunft seiner Familie ein: Demnach sei der Vater ein illegaler Kommunist gewesen, der 1931 für 4 Jahre in die Sowjetunion ging. Nach seiner Rückkehr habe er im Gefängnis gesessen und sei dort auch gestorben. Die leibliche Mutter Iliescus sei eine bulgarische Romni gewesen, die das Kind bald verlassen habe. Der Vater habe dann eine andere Romni geheiratet, die die Schwester der Mutter des berühmten rege internațional al țiganilor (internationaler Zigeunerkönig) Florin Cioabă gewesen sei, und sich Iliescus angenommen habe. (Seine 3 vor ihm verstorbenen Brüder dürften somit von dieser Stiefmutter stammen). Iliescu selbst erklärte, dass sein Großvater Vasili Ivanovic ein russischer Jude gewesen sei, der wegen seiner sozialistischen Überzeugungen nach Rumänien flüchtete. Er selbst sei mit den Zigeunerkindern der lăutari bei seinem Großvater in der țigănie von Oltenița aufgewachsen. Mit 9 Jahren habe ihn seine Tante Aristița adoptiert, die später Köchin bei Ana Pauker gewesen sei. Iliescus Vater und dessen Bruder kannten den in der illegalen Partei aktiven Nicolai Ceaușescu.

Jedenfalls konnte Iliescu das Lyzeum "Spiru Haret" besuchen und das Abitur am renommierten Sf. Sava Kolleg in Bukarest ablegen und danach an der Politechnischen Universität Bukarest und der Lomonossov-Universität in Moskau Flüssigkeitsmechanik studieren. In Moskau vertrat er die rumänischen Studierenden. (Dass er dort Gorbatschow kannte, haben beide immer bestritten.) Zurück in Rumänien gründete er eine Studierendenorganisation, wurde Erster Sekretär der UTC (Kommunistischen Jugend). 1967 bis 1971 war er Minister für Jugend und galt als möglicher Nachfolgekandidat von Parteichef Ceaușescu. Allerdings wuchs die Distanz zu dem Diktatorenehepaar und Iliescu blieb in der Provinz. Er war Parteisekretär in Timișoara und später in Iași, dann in den sich verdüsternden 1980er Jahren Präsident des nationalen Wasserrates; 1984 wurde er davon entbunden und aus dem Zentralkomitee der PCR entlassen. Er fand den Posten des Chefs der Editura Tehnică, den er bis zum Aufstand 1989 innehatte.

Mit dem Aufstand in Temeswar erkannte der bis dahin weitgehend kaltgestellte Politiker die Möglichkeit zur völligen Neustellung der Weichen im politischen System Rumäniens. In den sich überstürzenden Ereignissen vor und nach Weihnachten 1989 gelang es Iliescu, sich als Zentrum der Macht zu etablieren, in dem Armee, Securitate, Partei und Revolutionär*innen seine Autorität nicht übergehen konnten. Die Gründung der FSN (Frontul Salvării Naționale) mit ihm und Petre Roman an der Spitze konzentrierte die Aufmerksamkeit und dominierte den Willensbildungsprozess vor den Wahlen im Januar 1990. (s. u. die Chronik /downscroll/). Bis heute ungeklärt ist die Frage, ob es jene von Iliescu behaupteten "Terroristen" gab, die Ursache für die Schießereien nach Ceaușescus Tod waren, bei denen mehr Menschen starben, als zu Beginn der "Revolution". Wegen seiner Aufrufe zum Kampf gegen die "Terroristen" stand Iliescu deshalb die letzten Jahre seines Lebens unter Anklage. Zu den "Mysterien der Revolution" gehört auch ein Hilferuf aus der Spitze der FSN an die zusammenbrechende Sowjetunion Gorbatschows, Soldaten zu senden, was von Moskau aber abgelehnt wurde.

Der Rat der FSN, in den ohne Diskussion bekannte Namen der Dissidenz (Dinescu, Blandiana, Cornea, Caramitru u.a.) aufgenommen wurden, von denen sich mehrere bald davon distanzierten, trat als Frontul Democrat al Salvării Naționale zu den ersten Wahlen als Partei an, die sich später in PSDR und dann in die heutige PSD umbenannte. Gewann die FDSN auch mit 70% der Stimmen, so machte bereits die Mineriade im Juni 1990 , bei der vom Präsidenten herbeigerufene Minenarbeiter aus dem Valea Jiului (Schiltal) mit großer Gewalt gegen Protestierende auf dem Bukarester Universitätsplat vorgingen, deutlich, dass Iliescu keine Demokratie nach westlichem Vorbild beabsichtigte. So verblieb Rumänien lange im Schatten der kommunistischen Vergangenheit, in dem Korruption, Bereicherung, antidemokratische Haltungen die Entwicklung des Landes erheblich verzögerten. Nach der ersten bürgerlichen Regierung unter Constantinescu 1996-2000 kam Iliescu wieder ins Präsidentenamt und ebnete den Weg Rumäniens in NATO und EU. Hierzu bildete die Einberufung einer internationalen Historikerkommission zur Untersuchung von Rumäniens Beteiligung am Holocaust ein nicht unwichtiges Zeichen. Erst mit Traian Băsescu gelang es dem oppositionellen bürgerlich-konservativen politischen Lager wieder das Präsidentenamt zu erobern. Iliescu zog sich zurück, um als graue Eminenz nicht nur in seiner Partei PSD die Fäden zu ziehen. Mit dem Prozess seit 2019 holte ihn allerdings die Vergangenheit ein – wenn auch zu seinen Lebzeiten kein juristisches Urteil mehr über seine Rolle in der "Revolution" gefällt wurde.

Verheiratet war Iliescu seit 1951 mit der gleichaltrigen Elena 'Nina', geb. Șerbănescu, einer Schneiderin aus bescheidenen Bukarester Verhältnissen, die das Lyzeum Iulia Hașdeu besuchte und in Moskau ein Stipendium wahrnahm; die Ehe blieb kinderlos.

Balkan Crew

Rumänische Roma auf dem Balkanmarkt

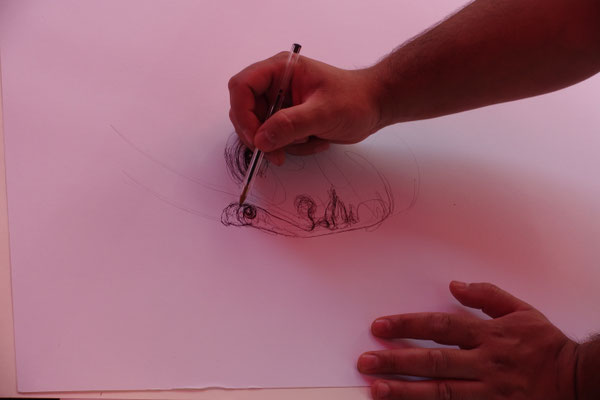

Der Blick ist gleich gefangen von diesen Porträts: außergewöhnliche Präzision der Formen und ungewöhnliche Variationen. Frauengesichter und ein schreiender Manneskopf, aber auch Tiere – alle in der visuellen Präzision ihrer Bewegung mit wenigen Strichen hervorgezaubert. Auf dem Spreemarkt am Holzmarkt 25, einem kleinen Alternativgelände zu den umgebenden Betonmonstern der immer noch boomenden Berliner Touristikindustrie, hat Emanuel Barica mit wenigen, etwas nervös wirkenden, aber präzisen Bewegungen schon ein neues Bild begonnen. Der Zeichner kommt aus Botoșani im Norden der rumänischen Moldau und hat erst nach einiger Leidenszeit aufgrund von gesundheitlichen Problemen, in denen er erst wieder lernen musste, den Arm zu bewegen, sein enormes Talent zum Zeichnen mit Erfolg entfalten können. Diese schwierigen Zeiten liegen längst hinter ihm und er gestaltet nun in Berlin sein Leben erfolgreich durch seine Kunst. Er hat auf Straßen gemalt und in Galerien ausgestellt und bedient die verständlich große Nachfrage nach seinen Zeichenarbeiten auch auf solchen Märkten. Vor 2 Jahren nahm er in Marseille – u.a. neben Małgorzata Mirga Tas und Delaine Le Bas – mit seinen Zeichnungen teil an der großen Roma-Ausstellung "Barvalo" des Mucem (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), über die die New York Times mit einer Abbildung seiner großen Wandgestaltung berichtete. Emanuel Barica hat seine Berufung gefunden und erfreut sich am direkten Kontakt mit seinen KäuferInnen an den Gesprächen über seine Kunst.

Zur Balkan Musik der DJanes wird getanzt, am Stand des Tuka Creative Club winkt unmissverständlich rumänisch eine Ie, also eine bestickte weiße Bluse, die als Wahrzeichen rumänischer Kultur in den letzten Jahren enorme Aufmerksamkeit gewann – hier können Interessierte eigene Textilien bedrucken und sticken. Evelyn Cseh erklärt die Bedeutung der Stempel aus Linoleum, mit denen die Leinentaschen (traista de acasă) dekorativ bedruckt werden. Es sind für den Balkan universelle Symbole wie Fisch, Blume, Kirsche, Wasser, die im Roma-Kosmos situiert sind oder besser: in den Kulturen floaten. Beim Sticken kommen die traditionellen Muster mit ihren ebenfalls spezifischen Bedeutungen zum Tragen. Hier sind es Stern, Diamant, Auge u.a. mit ihren Farben, die den Mustern ihre Möglichkeit zu unterschiedlichen Aussagen eröffnen. Offensichtlich sehr angetan sind die Teilnehmer*innen des kreativen Clubs bei der Arbeit an ihren eigenhändig bedruckten

Taschen, bei Schlüsselanhängern oder Lesezeichen – konkreter Kontakt zur Roma-Kultur des Balkans.

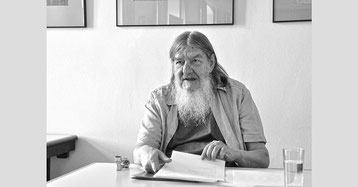

Schreiben ist

stummes Sprechen

Franz Hodjak

1944-2025

Foto: Konrad Klein / Siebenbürger Zeitung

Von Matthias Buth

Ab und an erreichen mich Mails, die mich nicht meinen, keine Spams, aber bedränglich. Denn sie transportieren die Angst vor dem Tod, vor dem letzten Tag. Sie kommen von Eginald Schlattner, in dessen Rund-Mails ich eingewoben hin. Immer volle Dankbarkeit äußern sie seinem Verleger Traian Pop und geradezu überwältigt berichten sie, dass seine Romane nun auch auf Japanisch erscheinen. Schlattner ist im deutschen Unglücksjahr geboren, im Jahr 1933 und ist mit 92 Jahren immer noch ein bedeutender deutscher Schriftsteller aus Rumänien, aus Rothberg, nahe von Herrmannstadt, Sibiu, ein evangelischer Seelsorger Augsburger Bekenntnisses (AB). Kein rumänisch-deutscher Autor, das ist NS-Jargon, der immer noch durch die Gazetten und Medienhäuser geistert und heute für politisch korrekt gehalten wird. Und ein solcher Autor war Franz Hodjak, der in Nachrufen weiter beflissen in die Rubrik der Rumänien-Deutschen eingereicht wurde, so von DLF, BR bis WDR. Dies ist mit einem Stigma verbunden, was der deutschen Lyrik und Prosa aus Rumänien nicht entspricht. Auch Herta Müller will doch niemand in die Sektion den Banat-deutschen Schreibergärten verbannen. Bindestrich-Begriffe entsprechen oft einer politischen Unsicherheit oder Betulichkeit. Deutsch-Jüdisch gehört dazu. Dabei gilt doch für Kunstwerke wie der Literatur, dass es nicht auf den Pass des Autors, sondern auf das Medium ankommt. Wer deutsch schreibt, ist ein deutscher Autor, seit Adalbert von Chamisso könnten wir es wissen.

Der Amsterdamer Germanist Alexander von Bormann (1936-2009) hat mir die Gefilde dieser Literatur aus Rumänien geöffnet, er schrieb ständig und inspiriert über jene Autorinnen und Autoren, die von manchen Lehrstühlen (wie in Marburg) als „Literatur am Nebentisch“ abgemeiert wurden, irgendwie abseitig bis völkisch getränkt. Die Hybris der Universitäten im Mutterland der deutschen Sprache klang da durch. Und Bormann legte die inneren Kanäle zwischen der deutschen Literatur aus der DDR, die auch mit dem komischen Bindestrich zur DDR-Literatur abgestuft wurde, und jener aus Rumänien frei, erläuterte, dass Peter Huchel oft in Rumänien war, so wie Reiner Kunze und dann Wulf Kirsten, der Spurensucher nicht nur „in der Erde bei Meißen“, sondern Zugänge schuf zu den Kollegen wie Franz, Hodjak, Anemone Latzina, Herta Müller, Richard Wagner, Rolf Bossert, Horst Samson, Oskar Pastior, Oskar Walter Cisek, Erwin und Joachim Wittstock, Werner Söllner, Ernest Wichner, Moses Rosenkranz bis Manfred Winkler und er war sich mit germanistischen Kollegen wie Peter Motzan und Stefan Sienerth einig: Diese Welterfassung der Autorinnen und Autoren aus Rumänien, sämtlich doppelte Sprachbürger, hatte eine Ästhetik und ein Können, das über die 68er-Kultur und US-Beat-Literatur hinausreichte. Und so ist es geblieben.

Und so ist wieder einer verstummt. Einer, der stets zum Höhenflug ansetzte und auch lange in der Luft blieb. Franz Hodjak war ein Dichter, ob in Lyrik, Aphorismus oder Prosa und Drama. Er wurde in der Hauptstadt Siebenbürgens, quasi im Lied „Siebenbürgen, süße Heimat“ geboren. Er war dieser nah und zugleich blieb er ihr fremd. Zu Hause war er nur im Gedicht. Als er zur Welt kam, tobte noch der Zweite Weltkrieg, hatten bereits rumänische Soldaten zusammen mit der Wehrmacht die Sowjetunion überfallen, hatten deutsche und rumänische Soldaten ihr Leben im Schnee von Stalingrad gelassen. 1944 war Rumänien ein Königreich, von den sigmarischen Hohenzollern stammte König Michael I., der am 23. August 1944 gegen die Regierung des Hitler-Vasallen Marschall Antonescu einen Staatsstreich inszenierte, diesen verhaften ließ und aus dem Bündnis mit dem Deutschen Reich austrat. Der 1927 in Sinaia geborene König hielt sich bis 1947, bis ihn die Kommunisten absetzen und die Macht übernahmen. Diese blieb bis zum Umsturz 1989. Erst 2017 starb der abgesetzte König in der Schweiz.

Franz Hodjak gehörte als Lektor im Dacia Verlag in Klausenburg sowie mit den Büchern „spielräume“ (1974), „offene Briefe“ (1976), „mit Polly Knall spricht man über selbstverständliche dinge als wären sie selbstverständlich“ (1979), „flieder im ohr“(1983), „augenlicht“ (1986) und „luftveränderung“ (1988), die alle im Kriterion Verlag erschienen waren, zu den wichtigen Autoren und Vermittlern der Literatur in Rumänien.

Wulf Kirsten schrieb zum Band „sehnsucht nach feigenschnaps“, der in der DDR erschien:

„Einige wenige ihn umgebende Dinge genügen, um die mit ihnen unweigerlich existentiell verbundenen eigenen Lebensbedingungen blitzartig aufzucken zu lassen, in einer lakonisch gebändigten Sprache, die auf leichten Füßen kommt und alles wie nebenher sagt. Der da mit Pablo Neruda durch den Regen läuft, um die Wahrheit zu erkunden, der sich in diesen Gedichten mehrfach auf Gotthold Ephraim Lessing beruft und Heinrich Heine despektierlich-ironisch Reverenz erweist und auch sonst seine Gewährsleute offenherzig ins Spiel bringt – er lässt uns an seiner existentiellen Betroffenheit teilhaben. Der Mahner, der Aufklärer ist unterwegs zu neuen Gesprächspartnern.“

Kirsten fügte noch ein Resümee des Germanisten Peter Motzan an, der in seiner wegweisenden Studie Rumäniendeutschen Lyrik nach 1944 konstatierte:

„Diese Gedichte konstruieren keine erstrebenswerten Existenzmodelle, sondern leben aus der Freiheit und der sanften Kraft der Illusionslosigkeit. Die Phantasie verwandelt das Erlebnis immer in ein Kunstprodukt mit präzisen Umrissen.“

In der alten Bundesrepublik betrat Hodjak nach seinem Staatenwechsel erst 1990 die literarische Bühne mit dem bei der edition suhrkamp veröffentlichen Band „Siebenbürgische Sprechübung“, der Texte aus o.g. Bänden mit neuen Gedichten verband. Ein surrealistischer Grundton, Nonchalance und eine wie hingeworfene Metaphorik charakterisieren die Texte, so wie hier

kleine elegie

unwissend waren schon damals

die, die mitgingen, schnee grub sie ein

oder blühender wortschwall.

die socken hängen am balkon, es

ist märz.

oben, im friedhof, konferieren

die amseln.

gibt es einen tod, der dem tod

sinn verleiht?

die nachwelt winkt aus dem zug.

Der Dichter erzählt in Gedichten, in dem Fingerhut von zehn bis zwanzig Zeilen erfasst er eine ganze Welt. Das ist kein Geraune, sondern diese Lyrik lädt ein zum Gespräch, manchmal ein wenig breit, am besten in den Texten, die poetischer Pointillismus sind. Und so heißt das Gedicht „elegie“, der Eingangstext zur Sprechübung, lapidar und doch innig:

diese unruhe stets zu suchen

was wir zu müde sind zu sehn

und immer wenn wir wiederkehren

sind wir andere

Werner Söllner, ein ebenso hochfliegender Lyriker wie auch Rolf Bossert, schrieb ein kollegiales und kundiges Nachwort. Diese Drei zeigten dem Nachwende-Deutschland, dass Lyrik keine Aleatorik und Gefühlsketten sein muss, sondern gefasste Sprache, die aus den Dingen erzählt, um hinter den Erscheinungen der Welt die condition humaine zu sehen.

In Hermannsstadt leben viele Roma, oft in prachtvollen Villen, die meisten Roma jedoch sind in Rumänien fast rechtlos, die am Rande der Gesellschaft in Hütten abseits der Städte unterkommen.

Aber sie dichten auch. Die Zigeunerdichterin Cheorbea, eine Roma-Prinzessin dichtet beachtliche Verse. Ich hatte 1996 das Vergnügen, sie in Hermannsstadt kennenzulernen wie auch den Roma-Kaiser, der sich mit „Julian, Imperator Romanae“ vorstellte. Hodjak kannte sie wie auch die Zigeunersippen, die von schmalen Szekler-Pferden ihre Panje-Wagen ziehen lassen. Sein Zigeunerbild hält er dichterisch so fest:

Wund waren ihre Füße, vom langen

Langen Weg, fliegen zu lernen oder ein Schiff

Zu sehn, das in See sticht. Am liebsten,

sagte sie, wäre ich gescheit gewesen

und müsste nicht wahrsagen. Wo der Weg begann, wusste

sie, wo er enden wird, auch. Dazwischen

liegt das Ziel, von dem sie wusste, dass man

dort, bestenfalls,

ankommt im Konjunktiv.

Das ist ein Fluch. Mit der Rache verdiente sie ihr Geld.

Weil die Prognosen meist

stimmten, wurde sie erschlagen.

Franz Hodjak wurde nicht erschlagen, er starb an zu viel Verzweiflung, an zu viel Wort, an zu viel Panik vor dem Tod. Auch Alkohol tröstete nicht. Ein deutscher Dichter ist er einst gewesen, ein Verwandter von Max Hermann-Neiße, der auch an Deutschland litt, am Nicht-Dazugehören. Lebenslang. Ein immenses Werk an Lyrikbänden, drei Romanen, Aphoristik-Büchern und Dramen liegt vor, ein Schatz, der gehoben werden muss und die Germanistik wie die Großmedien und auch Verlage wie Suhrkamp vor die Fragen stellen wird: Warum haben wir ihn nach ersten Büchern übersehen, warum ist seine sprachliche Kunst so wenig wahrgenommen worden, ins Abseitige geschoben? Reiner Kunze, der in Obernzell-Erlau mit 92 Jahren wie Schlattner dem Tod entgegenlebt, geht es ähnlich. Warum werden Dichtung und Dichter so wenig geliebt?

In Usingen, im Taunus, verschied am 6. Juli 2025 Franz Hodjak. Sein Werk sagt uns: Deutsche Literatur kennt nur ein Vaterland: sich selbst. Besiedeln wir es. Schreiben ist stummes Sprechen. Lesen öffnet die Seele.

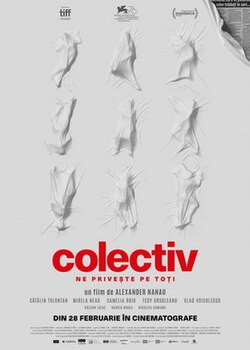

Radiographie einer Katastrophe

Alexander Nanaus filmischer Röntgenblick in die rumänische Gesellschaft

Um ein so herausragendes Meisterwerk wie den jetzt wieder beim Filmfestival "RO-MANIA" in Berlin gezeigten und vom MDR mitproduzierten Dokumentarfilm Colectiv über die Folgen der Brandkatastrophe vor 10 Jahren in Bukarest zu machen, bedarf es auch des Glücks und Zufalls: Der Regisseur Alexander Nanau hatte bereits das Vertrauen der Redaktion der Gazeta Sporturilor zu Filmaufnahmen im Redaktionsbetrieb gewonnen, als der Redakteur Cătălin Tolontan und sein Team sich mit Nachrichten über die Behandlung der Opfer der Brandkatastrophe zu beschäftigen begannen. So war die Kamera dabei, als sich allmählich das unvorstellbare Desaster der medizinischen Versorgung offenbarte, aufgrund dessen zahlreiche Überlebende erst durch Infektionen in den Krankenhäusern verstarben: Die Recherchen ergaben, dass eine Firma die Desinfektionsmittel gepanscht hatte, so dass ihre Wirkung drastisch reduziert wurde. Der Inhaber der Firma beging Selbstmord, anhaltende Proteste ("corupția ucide") auf den Straßen führten zum Rücktritt der Regierung. Aus den Krankenhäusern meldeten sich Zeugen, die das systemische Versagen des Gesundheitssystems in kaum zu erwartenden Details darlegten. Damit nicht genug, führt der Film auch in das Räderwerk der Politik. Der neue Minister von der jungen Partei USR lässt überraschenderweise Einblicke in seine eher verzweifelt wirkenden Versuche der Reformierung des Systems korrupter Krankenhausmanager zu.

In summa entsteht so ein hinter die Kulissen von Korruption eindringendes Hohelied auf den kritischen Journalismus, das 2020 den Europäischen Dokumentarfilmpreis gewann und doppelt für den Oscar nominiert wurde: als bester internationaler und als bester Dokumentarfilm. Wie Tolontan überzeugend festhält: Wo keine kritischen Journalist*innen vor Ort sind, können Politiker*innen ungestört agieren.

(Zu dem Film lässt sich ergänzend das Buch der Überlebenden Alexandra Furnea nennen, das jetzt auch auf Deutsch vorliegt: Alexandra Furnea, Das Tagebuch der 66. Die Nacht, in der ich brannte. Aus dem Rumänischen von Peter Groth. Dittrich Verlag 2024.)

Colectiv. (RO 2019)

109 Min.

Regie: Alexander Nanau

Produktion: Samasa Film Luxembourg, HBO Europe, MDR, RTS, Yes Doku

Kamera: Alexander Nanau

Schnitt: Alexander Nanau, George Cragg, Dana Bunescu

Heute vor 33 Jahren

Die Revolution in Rumänien in Tageschroniken

35 Jahre nach dem Aufstand der rumänischen Bevölkerung gegen das diktatorische Regime von Nicolae Ceaușescu und der kommunistischen Partei lassen sich viele der Details des Geschehens genauer beschreiben als in den Jahren zuvor, als

Abb. CC BY-SA 2.5 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1237708

sie vielfach noch nicht präzise eingeordnet werden konnten. Zahlreiche Fotos, Videos, Dokumente, Augenzeugenberichte, Gerichtsprotokolle lassen ein Bild entstehen, das die Vorgänge an der Oberfläche dokumentiert, während entscheidende Fragen nach den politischen Manövern innerhalb der Parteistrukturen, der Armee und der Securitate vor, während und nach der Revolution noch nicht offengelegt wurden. In einigen Fällen sind die Verantwortlichen klar benannt worden, allerdings haben sich daraus oft keine strafrechtlichen Konsequenzen ergeben.

An den Ablauf der Geschehnisse im Dezember soll die folgende Chronik erinnern.

Freitag, 15. Dezember 1989

Der bereits wegen seiner regimekritischen Aussagen (u.a. in ausländischen Radiosendern) aufgefallene Priester der Reformierten Kirche in Temeswar, László Tökés, hatte im Sonntagsgottesdienst am 10.12. seine Gemeinde aufgefordert, am 15. Zeuge bei seiner gegen seinen Willen angeordneten Versetzung in ein isoliertes Dorf bei Sălaj zu sein. Es kommen am frühen Morgen einige Hundert meist ungarischsprachige Gläubige an das überwachte Gebäude der Reformierten Kirche in der strada Timotei Ciparu an der Piața Maria, nicht weit entfernt von der Innenstadt. Securitate-Mitarbeiter in Zivil versuchen, Verhaftungen unter der Menge vorzunehmen, wobei es zu Auseinandersetzungen kommt, die sich aber noch nicht ausbreiten. Nachmittags finden sich weitere Menschen ein, jetzt auch Rumänen aus der baptistischen Gemeinde. Tökés kritisiert das Regime von Parteichef Nicolae Ceaușescu, es wird erstmals das Lied "Deșteapte-te române!" (Erhebe dich, Rumäne) gesungen. Um 20.00 Uhr kommt der Bürgermeister von Temeswar, Petru Moț, um mit Tökés zu verhandeln. Einige Protestierer bleiben über Nacht beim Kirchenamt.

Samstag, 16. Dezember 1989

An der Piața Maria in Temeswar versammeln sich anfangs etwa 300-500 Menschen, um gegen die Evakuierung des Priesters Tökes, aber auch bereits gegen das System von Partei und Staat zu protestieren. Ein Teil der Menge hält Straßenbahnen der Linie Nr. 2 in der Nähe des Gemeindeamtes der Reformierten Kirche an, um mit ihnen unter dem Rufen von Losungen wie "Jos Ceaușescu!", "Libertate" oder "Vrem paine!" (Wir wollen Brot!) in die Innenstadt zu gelangen. In größeren Gruppen marschieren Demonstranten in das Stadtzentrum. Eine Buchhandlung mit Büchern Ceaușescus wird zerstört, auch zahlreiche Schaufenster an der Einkaufsstraße im Zentrum gehen zu Bruch. Die Plakate mit Parteilosungen und Fotos von Ceaușescu werden zerstört. Auf einem ungarischen Radiosender wird über die Demonstrationen berichtet. Tökés bittet die Menge vom Pfarramt aus, die Demonstration aufzulösen und nach Hause zu gehen. In der Innenstadt auf dem Platz zwischen Oper und Kathedrale kommt es zu Konfrontationen mit der Miliz und den Wasserwerfern der Feuerwehr und zu zahlreichen Verhaftungen. Hunderte werden in Gefängnisse eingeliefert. Gruppen von Demonstranten gehen in andere Viertel der Stadt, vor allem solche mit Studentenheimen, um weitere Demonstranten zu animieren, auf die Straße zu gehen.

Nach Mitternacht sperrt Miliz die Straße zur Reformierten Kirche ab und räumt die Piața Maria. Tökés flüchtet sich mit seiner hochschwangeren Ehefrau, einem Schwager und dem Studenten Gazda Arpad in die Kirche, wo sie nachts von der Securitate verhaftet und ins Gefängnis gebracht werden. Der Aufstand scheint niedergeschlagen worden zu sein.

Sonntag, 17. Dezember 1989

Die Auseinandersetzungen in Temeswar zwischen Demonstranten gegen das Regime Ceaușescu und den Ordnungskräften verschärft sich in mehreren Stadtteilen. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sind auf Seiten der Miliz und der Armee im Einsatz. Barrikaden werden gebaut. Unbekannte zerstören systematisch Geschäfte, zünden sie an, ohne dass die Ordnungskräfte einschreiten. Auf Befehl Ceaușecus, den General Vasile Milea umsetzt, wird, vor allem als die Dunkelheit nach 16 Uhr einbricht, scharf in die immer größer werdende Menge geschossen und die ersten Verletzten und Toten unter den Demonstranten sind zu verzeichnen. Auch in die Häuser wird geschossen. Die Einheiten von Securitate, Armee, Miliz, Innenministerium, die an den Schießereien beteiligt sind, sind nicht genau zu verifizieren.

Montag, 18. Dezember 1989

Sânpetru Mare

Foto: Dobrivoie Kerpenisan

/aus Rebels With A Cause, 2019/

Angehörige begeben sich in der gespannten Atmosphäre der Stadt Timișoara in die Spitäler, um ihre Toten zu finden und zu beerdigen. Jede Gruppenbildung auf den Straßen ist verboten, auf Ansammlungen werde sofort geschossen. In den Firmen und Fabriken werden die Fehlenden gezählt. In einzelnen Vierteln wie dem Arbeiterviertel Girocului sind die Straßen übersät mit Gewehrpatronen und weisen auf eine kriegsähnliche Situation hin.

Vor der verschlossenen Kathedrale werden Kinder und Jugendliche, die dort Kerzen aufstellen wollen und Anti-Ceaușescu-Parolen rufen, von der Armee erschossen. 60 Tote und hunderte Verletzte sind das Ergebnis dieses Tages.

In dem Dorf Sânpetru Mare veranlassen Berichte von den Vorgängen in Temeswar eine Menschenmenge zum Marsch auf die Primaria, wo sie Bilder und Bücher von Ceaușescu zerstören.

In der Nacht zum Dienstag wird die "Operațiunea Trandafirul" (Operation Rose) durchgeführt: 40 Leichen werden von der Miliz aus den Krankenhäusern entwendet (einige noch Lebende werden ermordet), in einem Kühlwagen nach Bukarest gebracht, dort in einem Krematorium verbrannt und ihre Asche in einem Graben bei Bukarest verteilt.

Der Staatspräsident Ceaușescu begibt sich ohne Ehefrau Elena zu einem Staatsbesuch in den Iran.

Dienstag, 19. Dezember 1989

Sânpetru Mare

Foto: Dobrivoie Kerpenisan

/aus Rebels With A Cause, 2019/

Es werden zahlreiche weitere Verhaftungen vorgenommen. Die Arbeiter der Firma ELBA (Electrobanat) erklären den Generalstreik. In den Betrieben wird über das weitere Vorgehen diskutiert. Viele Fabriken sind von Ordnungskräften umstellt, um die Arbeiter an Demonstrationen zu hindern. Um 11 Uhr versuchen der erste Sekretär der Partei im Kreis, Radu Bălan, und Bürgermeister Moț, die Arbeiter zum Einstellen der Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen zu bewegen. Bălan scheint bereit, in das Lager der Revolutionäre zu wechseln. General Gușă, ebenfalls in der Fabrik ELBA, ordnet einen Teilrückzug der Armee an. Auf den Straßen dominieren die Ordnungskräfte von Armee, Miliz, Securitate, bei Zusammenstößen sterben 8 Menschen.

Mittwoch, 20. Dezember 1989

Zehntausende, vor allem aus den Betrieben und Fabriken, demonstrieren in Temeswar gegen die Diktatur. Der Platz zwischen der Oper und Kathedrale füllt sich ab 14 Uhr mit Menschen, die aus den Nationalfahnen die Parteizeichen herausgeschnitten haben. Vom Balkon der Oper werden Reden gehalten (die installierten Mikrofone und Lautsprecher waren für eine prokommunistische Kundgebung vorgesehen). Der erste Redner, Ioan Chiș, prägt den Spruch: "Endlich ist die Mămăligă explodiert." Die Menge ruft enthusiasmiert: "Libertate", „Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara!” (Heute in Temeswar, morgen im ganzen Land),

Eine große Zahl begibt sich zum Consiliul Județean, wo der Premierminister Constantin Dăscălescu sich aufhält. Eine Abordnung von Revolutionären (Ioan Savu, Corneliu Vaida, Sorin Oprea, Marcu, Boloșoiu, Hanus Sandu, Petrișor u.a.) führt einen Dialog mit dem Premierminister in dem Gebäude und fordert Rückzug der Armee, genaue Aufklärung über die Schießbefehle und die Zahl der Toten, Freilassung der Verhafteten, freie Wahlen, privates Unternehmertum, freie Presse. Die Befreiung der 980 Verhafteten und der Rückzug der Armee in die Kasernen wird erreicht. Vereinzelt werden Verbrüderungen mit der Armee beobachtet.

In der Stadt Lugoj im Banat finden ebenfalls Demonstrationen statt. Es ist die erste Stadt, die dem Beispiel von Temeswar folgt. Zwei junge Protestierer werden gegen 20.00 Uhr aus einer Armeekaserne heraus erschossen, die Parteizentrale geht in Flammen auf, zahlreiche Fensterscheiben von Geschäften werden eingeschlagen.

Um 19 Uhr hält der aus dem Iran zurückgekehrte Ceaușescu eine Rede im Fernsehen, in der er die Vorgänge und die "reaktionären, hooliganistischen, terroristischen Elemente" verurteilt. Der Ausnahmezustand wird über Temeswar verhängt. Aus seiner Heimatregion Oltenien (Craiova) sendet Ceaușescu Arbeiter als Nationalmilizen nach Temeswar, um gegen die Demonstranten vorzugehen. Sie solidarisieren sich aber mit den Aufständischen und verbreiten nach ihrer Rückkehr die Nachrichten über den Aufstand.

Auf dem Platz vor der Oper in Temeswar bleiben etwa 60 Menschen über Nacht.

Donnerstag, 21. Dezember 1989

Auf dem Balkon der Oper in Temeswar verliest Lorin Fortuna morgens eine Proklamation, die einen neu konstituierten Frontul Democratic Român vorstellt und Temeswar zur ersten kommunismusfreien Stadt (oraș liber de comunism) Rumäniens erklärt.

In Arad gehen ab 8.30 Uhr die ArbeiterInnen zahlreicher Betriebe auf die Straße und marschieren in Richtung des zentralen Platzes, wo sich das Parteibüro befindet. Um 12.30 Uhr verspricht die Kreissekretärin der Partei, Elena Pugna, ähnlich wie Ceaușescu in Bukarest, eine Erhöhung der Löhne und der Kinderzulagen, wird aber ausgepfiffen. Am Abend wird unter den Demonstranten nach dem Temeswarer Vorbild ein Komitee mit der Bezeichnung Frontul Democratic Român gebildet mit dem Schauspieler Valentin Voicilă als führendem Mitglied. Der um das Parteigebäude postierte, mit Kriegsmunition bewaffnete Kordon aus Miliz und Militär findet keinen Anlass zum Eingreifen.

In Cluj wird hingegen auf dem zentralen Platz ohne Anlass von der Armee auf Befehl lokaler Offiziere in die Menge geschossen, 26 Menschen sterben, 79 werden verletzt.

In Târgu Mureș/Marosvásárhely wehren sich Arbeiter in den Fabriken gegen die von Ceaușescu vorgeschriebene Interpretation der Ereignisse in Temeswar. Der Parteisekretär der Stadt wird in der Firma IMATEX gezwungen, ein Protestschreiben an den Staatschef abzusenden. Nach konfrontationsreichen, vor allem von Arbeitern aus den Fabriken begonnenen Demonstrationen werden am Abend gegen 21.20 Uhr auf dem zentralen Platz 6 Menschen erschossen, 21 durch Kugeln verletzt, zahlreiche verhaftet und misshandelt.

In Sibiu/Hermannstadt/Nagyvaros wird eine kleine Demonstration von Arbeitern aus der Firma Balana gegen 8.30 Uhr aufgelöst. Kurze Zeit später finden sich zahlreiche Protestierer auf den Straßen, marschieren ins Zentrum, wo sie Bilder und Bücher von Ceaușescu aus Buchhandlungen verbrennen. Ab 10.00 Uhr beginnen auf Anordnung von Kreisparteisekretär Nicu Ceaușescu, Sohn von Nicolae Ceaușescu, Armeeschüler gegen die Protestierer vorzugehen. Sie eröffnen das Feuer und töten 1 Demonstranten, 4 werden verletzt. Daraufhin strömen Tausende in verschiedenen Teilen der Stadt auf die Straßen.

In Bukarest hält Ceaușescu um 12 Uhr eine von TV România übertragene Rede vom Balkon des ZK vor etwa 100000 eilig herbei transportierten Unterstützern der Partei. Während der Rede entsteht Unruhe in der Masse, es sind Knallgeräusche zu hören, es entsteht Bewegung in der Menge. Die TV-Übertragung wird mehrmals unterbrochen, als die Rufe "Timioșara" für kurze Zeit deutlicher durchdringen. Der Conducător reagiert zunächst verunsichert und fahrig, seine Ehefrau Elena neben ihm gibt Anweisungen - die Übertragung wird bald abgebrochen. Ceaușescu kann die Rede allerdings beenden, in der er vor allem finanzielle Versprechungen für Arbeiter, Mütter und Pensionäre macht. Die Ereignisse von Temeswar nennt er einen Angriff auf Unabhängigkeit, Integrität und Souveränität Rumäniens und erinnert an die Situation von 1968, als Rumänien nicht am Einmarsch in die CSSR teilnahm. In der Stadt finden Kämpfe zwischen Ordnungskräften und Demonstranten statt, vor allem an der nahe gelegenen Piaţa Universităţii, die ein erstes Todesopfer fordern. Abends wird dort vor dem Hotel Intercontinental eine Barrikade errichtet. Scharfschützen schießen von den Dächern auf die Demonstranten. In der Nacht sterben hier 49 Aufständische, 500 werden verletzt, Tausende verhaftet.

Cluj 21.12. 1989

Foto: Răzvan Rotta (https://ro.wikibooks.org/wiki/Revolu%C

8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_de_la_Cluj_%C3%AEn_imagini)

Sibiu, Casa de Cultură a Sindecatelor

Freitag, 22. Dezember 1989

In Bukarest findet im Gebäude des Zentralkomitees dessen letzte Sitzung statt.

9.00 In Sibiu beginnen Demonstrationen in Richtung Piața Mare und zur Casa de cultură a sindecatelor (Gewerkschaftskultur-haus), wo sich etwa 30000 Menschen versammeln. Unter ihnen konstituiert sich das Demokratische Forum des Kreises Sibiu.

9.55 Uhr Bukarest: Nachrichtensprecher George Marinescu verliest im TVR die Verkündung des Ausnahmezustandes (starea de necesitate) über das ganze Land. Jede öffentliche Gruppenbildung von mehr als 5 Personen ist verboten.

In der gleichen Nachrichtensendung teilt der Sprecher mit, dass Verteidigungsminister General Vasile Milea Selbstmord begangen habe. Milea hatte den Schießbefehl Ceaușescus weitergegeben, blieb aber nicht konsequent bei dieser Haltung. In den Nachrichten wird Milea als "Verräter" bezeichnet, der Gerüchte und Lügen in die Welt gesetzt und mit den "imperialistischen Kreisen" die Aufstände verursacht habe. Während der Nachrichten bewegen sich wie am Vortag große Demonstrationszüge in Bukarest von der Piața Universității Richtung Boulevard Brătianu und Magheru. Hier ist auch Maschinengewehrfeuer zu hören.

11.00 Nach einiger Zeit gelingt es, den DemonstrantInnen, den Platz vor dem ZK zu erreichen und in das Gebäude einzudringen.

11.50 Das TV-Gebäude ist von Protestierern besetzt, das Fernsehen in Televiziunea Română Liberă (TVRL, Freies rumänisches Fernsehen) umbenannt.

12.09 Uhr Nicolae und Elena Ceaușescu fliehen mit einem Hubschrauber vom Dach des ZK-Gebäudes, während sich der Platz mit einer unübersehbaren und enthusiastischen Menschenmenge füllt.

Petre Roman spricht vom Balkon des ZK-Gebäudes zur Menge und erklärt den Sieg der Revolution.

12.55 Im TVRL verkündet Mircea Dinescu aus einer Gruppe von Aktivisten - darunter der Regisseur Sergei Nicolaescu und der Schauspieler Ion Caramitru - in die Live-Kameras: "Am invins! Am invins!" (Wir haben gesiegt.)

General Chițac ruft aus dem Studio die Armee zur Unterstützung der Aufständischen auf.

12.00 In Temeswar werden auf dem Armenfriedhof die Gräber von vorgeblichen Opfern der Ceaușescu-Herrschaft und der Niederschlagung der Revolution geöffnet. Durch die wieder geöffneten Grenzen kann im Ausland der Eindruck erweckt werden, dass die Kämpfe in Temeswar mehrere Tausend Tote forderten. Falschnachrichten, die ihren Weg wieder zurück nach Rumänien finden.

12.00 Sibiu: Aufständische belagern den Sitz der Miliz auf der strada Armata Roșie, Ecke strada Moscovei. Diese hängt ein Transparent an das Gebäude, mit dem Text: "Noi, miliţia, slujim interesele poporului. Suntem cu voi! Fără violenţă! Organizaţi-vă pentru dialog!" (Wir, die Miliz, arbeiten im Interesse das Volkes. Wir sind mit euch. Ohne Gewalt! Organisiert euch für den Dialog.) Die Demonstranten gelangen in das Gebäude, die Miliz flieht zur auf der gleichen Straße benachbarten Armee, von wo aus auf die Milizionäre geschossen wird und 19 sterben. Auf die Menge vor der Casa de Cultură wird ebenfalls geschossen, sie flieht in Panik.

12.30 Nach der Flucht der Ceaușescus kommt es in Sibiu zu weiteren Schießereien zwischen Armee, Securitate und "Terroristen", die über 43 Tote fordern, unter ihnen auch Zivilisten und Demonstranten. Der Sitz der Securitate in Sibiu in unmittelbarer Nachbarschaft zur Armee wird 4 Stunden lang mit unterschiedlichen Waffen angegriffen, bis das Gebäude weitgehend zerstört ist. Hauptverantwortlicher für das Verhalten der Armee ist Leutnant Aurel Dragomir, der dem Kreisparteivorsitzenden Nicu Ceaușescu, Sohn des geflohenen Diktators, nahesteht.

Unentdeckte Scharfschützen belegen immer wieder Straßen mit Gewehrfeuer. Die Armee setzt auch Panzer und Geschütze gegen bestimmte Gebäude ein, die völlig zerstört werden.

Zudem hält sie mehr als 500 Personen in einer Sporthalle und einem leeren Schwimmbad fest, die als "Terroristen" bezeichnet werden. Es kommt bei dieser bis in den Januar dauernden Freiheitsberaubung zu Mißhandlungen und Verletzungen.

Zum blutigen Chaos in Sibiu tragen auch die während der Dauersendung des TVRL in Bukarest verbreiteten Gerüchte wie, dass das Wasser in Sibiu vergiftet sei, ebenso bei, wie die Suggestion einer von der Securitate angegriffenen Armee, die es zu verteidigen gelte. Mehrere Generäle fordern im TV ihre Kollegen auf, das "Gemetzel" zu beenden.

Im besetzten TVRL in Bukarest treten aufgeregte Redner mit Appellen, Informationen, politischen Statements, praktischen Vorschlägen auf. Petre Roman, Silviu Brucan, Mircea Dinescu, Ion Caramitru, mehrere Generäle, Priester, u.a. wirken bis in den Abend auf die Zuschauer ein, der Nachrichtensprecher Marinescu liest nun die Kommuniqués der Revolutionäre in die Kameras.

17.00 Nach einem Treffen mit den wichtigsten Militärs hält der frühere Minister für Jugend, Ion Iliescu, eine Rede vom Balkon des früheren ZK-Gebäudes in der er die Armee zur einzigen Ordnungskraft erklärt. Einige Zeit danach beginnen auf dem Platz Schüsse zu fallen.

Es bestätigen sich Nachrichten, dass das Ehepaar Ceaușescu in einer Dacia bei Târgoviște gefasst worden sei und in einer Armeeeinheit gefangen gehalten werde.

22.00 Im TVRL in Bukarest wird der gefangengenommene Sohn Nicu Ceaușescu, Parteichef von Sibiu, präsentiert.

23.00 Iliescu verliest im TVRL das Manifest des Frontul Național de Salvare, der von der Armee unterstützt werde und alle "gesunden Kräfte" des Landes umfasse. Alle Organisationen der Regierung des Ceaușescu-Clans seien aufgelöst, freie Wahlen für den April 1990 vorgesehen.

Am Abend und in der Nacht auf den 23. Dezember lassen die Attacken auf die Universitätsibliothek und den nun als Nationalmuseum funktionierenden früheren Königspalast nicht nach. Beide Gebäude geraten nach Beschuss durch Panzer in Brand, eine große Zahl wertvoller Gemälde, Tapisserien, Bücher, Handschriften, wird zerstört.

Samstag, 23. Dezember 1989

0.00 In Târgoviște wird die Militäreinheit 01714 angegriffen, in der Nicolae und Elena Ceaușescu gefangen gehalten werden.

In der Nacht brechen in den größeren Städten wie Temeswar, Cluj, Sibiu, Brașov und Bukarest Schießereien aus, deren Ursachen nicht genau auszumachen sind. Allgemein wird von "Terroristen" als Angreifern gesprochen, die skrupellos und ohne erkennbares Motiv auf Zivilisten, Soldaten Securitate, Miliz, in Häuser, Wohnblocks, Krankenhäuser schießen. Bewaffnete und wenig informierte Zivilisten beteiligen sich an den Kämpfen. In Brașov sterben in dieser Nacht 39 Menschen, nachdem die Armee - wie in Sibiu - gegen Vorlage des Personalausweises Waffen an Zivilisten ausgegeben hat. In der Banater Industriestadt Reșița, in der bis dahin die Demonstrationen keine Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften verursacht hatten, beginnen in der Nacht ebenfalls tagelange Gefechte, in deren Verlauf 25 Menschen sterben.

6.30 Bukarest: In 3 Autobussen werden Gendarmen, Armeeschüler und Wehrdienstleistende zum Flughafen Otopeni transportiert, um eventuelle Terrorattacken abzuwehren. Bei ihrer Ankunft werden sie noch in den Bussen aus verschiedenen Richtungen beschossen. In 10 Minuten sterben 22 Insassen, weitere Gefechte fordern am Flughafen das Leben von 15 Menschen. Zunächst wird als Ursache eine mangelhafte Kommunikation zwischen Armee und den Gendarmen vermutet, später eine gezielt geschürte Hysterie wegen möglicher "Terroristen".

Die Kämpfe um das Nationalmuseum und die Bibliothek halten an. Beide Gebäude stehen in Flammen, während sich auf den Straßen die Menschen hinter Panzern verschanzen.

In Sibiu wird weiterhin geschossen: Es herrscht Verwirrung, Chaos, Gerüchte unterschiedlichster Art machen die Runde. Aus den Dachfenstern (den "Augen von Hermannstadt") schießen Unbekannte, es wird wahllos zurückgeschossen, Panzer zerstören Gebäude, in denen "Terroristen" vermutet werden, Helikopter jagen Menschen, Zivilisten werden von Scharfschützen auf den Straßen erschossen, die mit Geschosshülsen übersät sind (nach einer plausiblen Schätzung wurden in den Tagen der Revolution in Sibiu über 2 Millionen Patronen benutzt).

In weiteren Städten kommt es zu weniger gewalttätigen Demonstrationen und Versammlungen.

23.30 Uhr Gegenüber dem Sitz des Verteidigungsministeriums in Bukarest an der Straße Drumul Taberei sind Panzer zur Verteidigung aufgestellt. Die Insassen von auf Befehl des reaktivierten Generals Nicolai Militaru herbeigerufenen leicht gepanzerten Fahrzeugen der U.S.L.A (Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă) werden zu "Terroristen" erklärt und zusammengeschossen. Die 8 Toten (unter ihnen lt. col. Gheorghe Trosca, von dem es heißt, er sei an der Enttarnung von Militaru als Agent des KGB beteiligt gewesen) bleiben tagelang auf der Straße liegen, der abgetrennte Kopf von Trosca auf der Motorhaube eines Fahrzeugs ausgestellt. Die Zeitung România Liberă erklärt die Toten zu "Söldnern". Militaru wird zwei Tage später von Iliescu in der von Petre Roman geleiteten ersten postrevolutionären Regierung zum Verteidigungsminister erklärt.

Sonntag, 24. Dezember 1989

Der Consiliul Frontului Salvării Naționale und ein Comandamentul Militar Unic teilen über TVRL und Radio mit, dass "aus militärischer Sicht die Situation in der Hauptstadt und den Kreisen des Landes sich unter Kontrolle befindet. Zu dieser Stunde führen unsere Armee, Einheiten der Miliz und des Inneren Operationen zur raschen Lösung der Probleme, die noch bestehen, aus, um die Nester der Terroristen zu neutralisieren."

An einzelnen Punkten in den großen Städten wird noch geschossen, zugleich finden bereits Aufräumarbeiten statt.

Foto: www.kultro.de

Montag, 25. Dezember 1989

13.20 In der Garnison Târgoviște findet ein außerordentlicher Militärprozess gegen das Ehepaar Ceaușescu statt. Aus Bukarest sind auf Betreiben des Frontul Salvării Naționale (FSN) in mehreren Helikoptern ein Militärstaatsanwalt, Richter, Verteidiger, Schriftführer, Schöffen angereist. Die Anklage gegen Nicolae und Elena Ceaușescu lautet auf Genozid, gewaltsame Zerstörung kommunaler Einrichtungen und Gebäude während der Revolution, Zerstörung der Ökonomie, Deponierung von mehreren Hundert Millionen Dollar auf ausländischen Konten zur Fluchtvorbereitung. Ceaușescu erkennt das "tribunal poporului" (Volksgericht) nicht an.

Das Urteil lautet auf die Todesstrafe durch Erschießen und wird um 14.50 Uhr vollstreckt.

In den nächsten Stunden und Tagen lassen die Kämpfe in den Städten allmählich nach.

Vom 15. Dezember 1989 bis zum 22. Dezember wurden durch die Repression in Rumänien 271 Menschen getötet, vom Nachmittag des 22. Dezember (Flucht Ceaușescus) bis zum 25. Dezember (Hinrichtung) 715, nach dem 25. Dezember 113 (bei 67 Opfern konnte das genaue Todesdatum nicht festgestellt werden). Insgesamt 1166 Tote.

*

29 Jahre nach den Ereignissen erhob auf Basis eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte das höchste rumänische Gericht Anklage gegen den früheren Staatspräsidenten Ion Iliescu und 3 weitere Beschuldigte wegen ihrer Rolle bei den Kämpfen gegen "Terroristen" nach dem 22. Dezember 1989.

Privates und Öffentliches

Der Schriftsteller Jan Koneffke und seine ganz private Seite von Bukarest

Abb. Screenshot tvr.ro/youtube.com

Im dritten Beitrag der Reihe "Mein Bukarest" erinnert Jan Koneffke an seine erste Ankunft in der Stadt Anfang der 1990er Jahre, als er an einer Schriftstellerkonferenz teilnahm und Nora Iuga kennenlernte. Aber als er Jahre später wieder in die Metropole an der Dîmbovița kam, war er an die Stadt gefesselt durch die Liebe ...

Private Einsichten und Koneffkes Verbundenheit mit Bukarest führen auch in dieser wieder sehr sehenswerten Folge der Reihe zu anregend-eigensinnigen Schlaglichtern.

https://www.youtube.com/watch?v=bM1Ynd4GWnI&list=PLxO8-C91Lp90Zv2wgnrpbE3yxZnGN9F2Q&index=1

Bukarest de altă dată

Jan Koneffke weist auf die verborgenen Preziosen der rumänischen Hauptstadt hin

Abb. Screenshot tvr.ro/youtube.com

Nur wenige kennen hierzulande Bukarest. Der Ruf der Stadt an der Dâmbovița ist nicht der beste, auch in Rumänien nicht. Dass diese Skepsis oft auf Nichtwissen basiert, möchte der in Bukarest lebende Schriftsteller und Dichter Jan Koneffke ändern. In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut stellt er in der deutschen Sendung Akzente auf TVR in anschaulichen Miniaturen besondere Gebäude und Geschichten der Millionenstadt vor. Zwei Beiträge sind bisher erschienen und können auf dem Youtube-Kanal von Akzente im Internet angeschaut werden, weitere sind in Vorbereitung.

Die beiden stimmungsvollen Reportagen widmen sich einmal der Casa Storck in der strada Vasile Alecsandri, die mittlerweile zu einem prächtigen Museum renoviert wurde. Hier lebten die Malerin Cecilia Cuțescu-Storck und ihr Ehemann, der Bildhauer Frederic Storck. Koneffke weiß geschickt die Lebensgeschichten der beiden Künstler mit einer Geschichte des Hauses und der damaligen Epoche vor und nach dem Ersten Weltkrieg zu verbinden. Ebenso gilt dies für den Beitrag, der die Orte des Schriftstellers Mihail Sebastian (Iosif Hechter) aufsucht und dessen berühmtes (auch ins Deutsche übersetzte) Tagebuch von den 1930er Jahren bis zu seinem frühen Unfalltod 1945 in der Topographie der Stadt verortet. In den beiden Filmen knüpfen Querverbindungen und Zeitfäden ein faszinierendes Netz von der Geschichte dieser Stadt und ihren Bewohner*innen.

https://www.youtube.com/watch?v=xdluiT6ca5U (casa Storck)

https://www.youtube.com/watch?v=i09buPFYCFE (Mihail Sebastian)

"We love football and

we miss important games"

Fußball in Rumänien

von

Volkmar Hoffmann

Abb: FC Voluntari/©Volkmar Hoffmann

Es war Anfang Oktober 2019, ein Samstag um 11 Uhr in Colentina, einem von chinesischen und arabischen Einwanderern geprägten Stadtteil am Ostrand von Bukarest. Zweitligaspiel zwischen ACS Daco–Getica Bucureşti und FC Dunărea Călăraşi im Stadionul Colentina, das versteckt zwischen in den 1970-ern und '80-er Jahren gebauten acht- bis zehnstöckigen Wohnblöcken liegt. Ein großer, meine siebenbürgische Stiefmutter würde sagen stattlicher Mann um die Fünfzig, mit einer nach allen Seiten ausufernden, weinroten Strickmütze, in dickem Anorak, Schal und Polyestertrainingshose. Vor Spielbeginn hatte er sich einen mitgebrachten Pappkarton auf einen der Hartplastikschalensitze gelegt, seinen Regenschirm und eine Unmenge von gut gefüllten Plastiktüten daneben gelagert, aber gesessen war er kaum. Die meiste Zeit stand er ganz oben, auf einem Sitz in der letzten Reihe, auf Höhe der Mittellinie, in seinen Händen zwei Fahnenstangen mit der rumänischen Flagge, die er aus Halterungen im Stadion gezogen hatte. Er sang lautstark die rumänische Hymne mit und schwenkte dabei ausgiebig die Fahnen. Nach der Einspielung steckte er sie wieder zurück. Einmal, als seine Mannschaft augenscheinlich nicht in die Gänge kam, griff er in eine seiner Tüten und bot einem Daco-Stürmer zur Stärkung eine überreife Banane an. Trotz seiner Lautstärke hatte er nichts Aggressives, er schien vieles eher scherzhaft zu meinen, zumindest amüsierte sich eine jüngere Frau in seiner Nähe köstlich.

Aber warum war sein Anfeuerungsruf Juventus, Juventus, wo der Verein doch Daco–Getica hieß? Einige Tage später, eine Sportsbar im Zentrum von Bukarest. An den Wänden ein paar Fotos und Wimpel der erfolgreichsten rumänischen Clubs, vor allem aber Devotionalien der beiden Mailänder Fußballvereine und von Juventus Turin. Ich hatte mich mit meinem Fußballfreund Radu und seinem Vater getroffen um mehr über den rumänischen Fußball zu erfahren. Die EM – mit vier Spielen in Bukarest – stand vor der Tür, die Chancen, dass Rumänien sich doch noch dafür qualifizieren könnte, gingen gegen Null. Ich wollte wissen, wie das so ist, mit der Begeisterung für so ein Event, wenn das eigene Team nicht beteiligt ist. Aber zuerst mussten sich beide meine Begeisterung über den einsamen, unermüdlichen und witzigen Fahnenschwinger anhören. Did you hear the national anthem at the beginning? Ähm, ja schon – aber das machen die Amis auch. But thats not usual in second league games! Do you know, that this club is known for their use of xenophobic symbols and songs, and that the owner, who is known in Bucharest as the trash king, has spent some time in jail? Nein, hatte ich nicht. Aber dass in Rumänien bereits etliche Manager und Besitzer von Profiklubs wegen Steuerhinter-ziehung, Geldwäsche oder Korruption verurteilt worden waren, wusste ich natürlich.

Drei Spieltage später wurden die bisherigen Ergebnisse von Daco annulliert. Der Präsident – oder war's der Manager, oder der Eigentümer, oder alle drei in Personalunion? – war während eines Spieles in der Halbzeitpause verhaftet worden. Die Spielergehälter konnten nicht mehr gezahlt werden, der Spielbetrieb wurde eingestellt.

Daco–Getica Bucureşti. Im Jahr zuvor erst aus den

Überbleibseln von Juventus Colentina Bukarest gegründet, nachdem diesem Verein nach jahrzehntelanger Duldung von Juventus Turin untersagt worden war, den Namen

sowie Trikotdesign und Vereinslogo weiterhin zu nutzen. Ein Name übrigens, der in Colentina überhaupt keine Geschichte hatte, sondern auf zwei italienische Einwanderer zurückgeht, die in 1924 den

Verein Juventus Bukarest gegründet hatten, der 1952 nach Ploieşti weiterzog und seitdem dort als Petrolul Ploieşti spielt. Ein Einzelfall?