(Kontakt: info@kultro.de.)

[Technischer Hinweis: Das Programm der Website lässt keine Suchfunktion und keine Direktverlinkung zu; zum Auffinden ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Texte thematisch in den Rubriken zu finden sind. Sie "wandern" mit jedem hinzukommenden Beitrag nach unten. Auf der ersten Seite ("Home") finden sich aktuelle Texte.]

Schreiben ist

stummes Sprechen

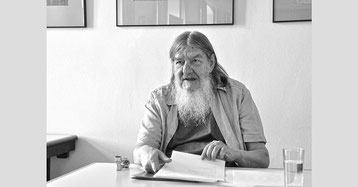

Franz Hodjak

1944-2025

Foto: Konrad Klein / Siebenbürger Zeitung

Von Matthias Buth

Ab und an erreichen mich Mails, die mich nicht meinen, keine Spams, aber bedränglich. Denn sie transportieren die Angst vor dem Tod, vor dem letzten Tag. Sie kommen von Eginald Schlattner, in dessen Rund-Mails ich eingewoben hin. Immer volle Dankbarkeit äußern sie seinem Verleger Traian Pop und geradezu überwältigt berichten sie, dass seine Romane nun auch auf Japanisch erscheinen. Schlattner ist im deutschen Unglücksjahr geboren, im Jahr 1933 und ist mit 92 Jahren immer noch ein bedeutender deutscher Schriftsteller aus Rumänien, aus Rothberg, nahe von Herrmannstadt, Sibiu, ein evangelischer Seelsorger Augsburger Bekenntnisses (AB). Kein rumänisch-deutscher Autor, das ist NS-Jargon, der immer noch durch die Gazetten und Medienhäuser geistert und heute für politisch korrekt gehalten wird. Und ein solcher Autor war Franz Hodjak, der in Nachrufen weiter beflissen in die Rubrik der Rumänien-Deutschen eingereicht wurde, so von DLF, BR bis WDR. Dies ist mit einem Stigma verbunden, was der deutschen Lyrik und Prosa aus Rumänien nicht entspricht. Auch Herta Müller will doch niemand in die Sektion den Banat-deutschen Schreibergärten verbannen. Bindestrich-Begriffe entsprechen oft einer politischen Unsicherheit oder Betulichkeit. Deutsch-Jüdisch gehört dazu. Dabei gilt doch für Kunstwerke wie der Literatur, dass es nicht auf den Pass des Autors, sondern auf das Medium ankommt. Wer deutsch schreibt, ist ein deutscher Autor, seit Adalbert von Chamisso könnten wir es wissen.

Der Amsterdamer Germanist Alexander von Bormann (1936-2009) hat mir die Gefilde dieser Literatur aus Rumänien geöffnet, er schrieb ständig und inspiriert über jene Autorinnen und Autoren, die von manchen Lehrstühlen (wie in Marburg) als „Literatur am Nebentisch“ abgemeiert wurden, irgendwie abseitig bis völkisch getränkt. Die Hybris der Universitäten im Mutterland der deutschen Sprache klang da durch. Und Bormann legte die inneren Kanäle zwischen der deutschen Literatur aus der DDR, die auch mit dem komischen Bindestrich zur DDR-Literatur abgestuft wurde, und jener aus Rumänien frei, erläuterte, dass Peter Huchel oft in Rumänien war, so wie Reiner Kunze und dann Wulf Kirsten, der Spurensucher nicht nur „in der Erde bei Meißen“, sondern Zugänge schuf zu den Kollegen wie Franz, Hodjak, Anemone Latzina, Herta Müller, Richard Wagner, Rolf Bossert, Horst Samson, Oskar Pastior, Oskar Walter Cisek, Erwin und Joachim Wittstock, Werner Söllner, Ernest Wichner, Moses Rosenkranz bis Manfred Winkler und er war sich mit germanistischen Kollegen wie Peter Motzan und Stefan Sienerth einig: Diese Welterfassung der Autorinnen und Autoren aus Rumänien, sämtlich doppelte Sprachbürger, hatte eine Ästhetik und ein Können, das über die 68er-Kultur und US-Beat-Literatur hinausreichte. Und so ist es geblieben.

Und so ist wieder einer verstummt. Einer, der stets zum Höhenflug ansetzte und auch lange in der Luft blieb. Franz Hodjak war ein Dichter, ob in Lyrik, Aphorismus oder Prosa und Drama. Er wurde in der Hauptstadt Siebenbürgens, quasi im Lied „Siebenbürgen, süße Heimat“ geboren. Er war dieser nah und zugleich blieb er ihr fremd. Zu Hause war er nur im Gedicht. Als er zur Welt kam, tobte noch der Zweite Weltkrieg, hatten bereits rumänische Soldaten zusammen mit der Wehrmacht die Sowjetunion überfallen, hatten deutsche und rumänische Soldaten ihr Leben im Schnee von Stalingrad gelassen. 1944 war Rumänien ein Königreich, von den sigmarischen Hohenzollern stammte König Michael I., der am 23. August 1944 gegen die Regierung des Hitler-Vasallen Marschall Antonescu einen Staatsstreich inszenierte, diesen verhaften ließ und aus dem Bündnis mit dem Deutschen Reich austrat. Der 1927 in Sinaia geborene König hielt sich bis 1947, bis ihn die Kommunisten absetzen und die Macht übernahmen. Diese blieb bis zum Umsturz 1989. Erst 2017 starb der abgesetzte König in der Schweiz.

Franz Hodjak gehörte als Lektor im Dacia Verlag in Klausenburg sowie mit den Büchern „spielräume“ (1974), „offene Briefe“ (1976), „mit Polly Knall spricht man über selbstverständliche dinge als wären sie selbstverständlich“ (1979), „flieder im ohr“(1983), „augenlicht“ (1986) und „luftveränderung“ (1988), die alle im Kriterion Verlag erschienen waren, zu den wichtigen Autoren und Vermittlern der Literatur in Rumänien.

Wulf Kirsten schrieb zum Band „sehnsucht nach feigenschnaps“, der in der DDR erschien:

„Einige wenige ihn umgebende Dinge genügen, um die mit ihnen unweigerlich existentiell verbundenen eigenen Lebensbedingungen blitzartig aufzucken zu lassen, in einer lakonisch gebändigten Sprache, die auf leichten Füßen kommt und alles wie nebenher sagt. Der da mit Pablo Neruda durch den Regen läuft, um die Wahrheit zu erkunden, der sich in diesen Gedichten mehrfach auf Gotthold Ephraim Lessing beruft und Heinrich Heine despektierlich-ironisch Reverenz erweist und auch sonst seine Gewährsleute offenherzig ins Spiel bringt – er lässt uns an seiner existentiellen Betroffenheit teilhaben. Der Mahner, der Aufklärer ist unterwegs zu neuen Gesprächspartnern.“

Kirsten fügte noch ein Resümee des Germanisten Peter Motzan an, der in seiner wegweisenden Studie Rumäniendeutschen Lyrik nach 1944 konstatierte:

„Diese Gedichte konstruieren keine erstrebenswerten Existenzmodelle, sondern leben aus der Freiheit und der sanften Kraft der Illusionslosigkeit. Die Phantasie verwandelt das Erlebnis immer in ein Kunstprodukt mit präzisen Umrissen.“

In der alten Bundesrepublik betrat Hodjak nach seinem Staatenwechsel erst 1990 die literarische Bühne mit dem bei der edition suhrkamp veröffentlichen Band „Siebenbürgische Sprechübung“, der Texte aus o.g. Bänden mit neuen Gedichten verband. Ein surrealistischer Grundton, Nonchalance und eine wie hingeworfene Metaphorik charakterisieren die Texte, so wie hier

kleine elegie

unwissend waren schon damals

die, die mitgingen, schnee grub sie ein

oder blühender wortschwall.

die socken hängen am balkon, es

ist märz.

oben, im friedhof, konferieren

die amseln.

gibt es einen tod, der dem tod

sinn verleiht?

die nachwelt winkt aus dem zug.

Der Dichter erzählt in Gedichten, in dem Fingerhut von zehn bis zwanzig Zeilen erfasst er eine ganze Welt. Das ist kein Geraune, sondern diese Lyrik lädt ein zum Gespräch, manchmal ein wenig breit, am besten in den Texten, die poetischer Pointillismus sind. Und so heißt das Gedicht „elegie“, der Eingangstext zur Sprechübung, lapidar und doch innig:

diese unruhe stets zu suchen

was wir zu müde sind zu sehn

und immer wenn wir wiederkehren

sind wir andere

Werner Söllner, ein ebenso hochfliegender Lyriker wie auch Rolf Bossert, schrieb ein kollegiales und kundiges Nachwort. Diese Drei zeigten dem Nachwende-Deutschland, dass Lyrik keine Aleatorik und Gefühlsketten sein muss, sondern gefasste Sprache, die aus den Dingen erzählt, um hinter den Erscheinungen der Welt die condition humaine zu sehen.

In Hermannsstadt leben viele Roma, oft in prachtvollen Villen, die meisten Roma jedoch sind in Rumänien fast rechtlos, die am Rande der Gesellschaft in Hütten abseits der Städte unterkommen.

Aber sie dichten auch. Die Zigeunerdichterin Cheorbea, eine Roma-Prinzessin dichtet beachtliche Verse. Ich hatte 1996 das Vergnügen, sie in Hermannsstadt kennenzulernen wie auch den Roma-Kaiser, der sich mit „Julian, Imperator Romanae“ vorstellte. Hodjak kannte sie wie auch die Zigeunersippen, die von schmalen Szekler-Pferden ihre Panje-Wagen ziehen lassen. Sein Zigeunerbild hält er dichterisch so fest:

Wund waren ihre Füße, vom langen

Langen Weg, fliegen zu lernen oder ein Schiff

Zu sehn, das in See sticht. Am liebsten,

sagte sie, wäre ich gescheit gewesen

und müsste nicht wahrsagen. Wo der Weg begann, wusste

sie, wo er enden wird, auch. Dazwischen

liegt das Ziel, von dem sie wusste, dass man

dort, bestenfalls,

ankommt im Konjunktiv.

Das ist ein Fluch. Mit der Rache verdiente sie ihr Geld.

Weil die Prognosen meist

stimmten, wurde sie erschlagen.

Franz Hodjak wurde nicht erschlagen, er starb an zu viel Verzweiflung, an zu viel Wort, an zu viel Panik vor dem Tod. Auch Alkohol tröstete nicht. Ein deutscher Dichter ist er einst gewesen, ein Verwandter von Max Hermann-Neiße, der auch an Deutschland litt, am Nicht-Dazugehören. Lebenslang. Ein immenses Werk an Lyrikbänden, drei Romanen, Aphoristik-Büchern und Dramen liegt vor, ein Schatz, der gehoben werden muss und die Germanistik wie die Großmedien und auch Verlage wie Suhrkamp vor die Fragen stellen wird: Warum haben wir ihn nach ersten Büchern übersehen, warum ist seine sprachliche Kunst so wenig wahrgenommen worden, ins Abseitige geschoben? Reiner Kunze, der in Obernzell-Erlau mit 92 Jahren wie Schlattner dem Tod entgegenlebt, geht es ähnlich. Warum werden Dichtung und Dichter so wenig geliebt?

In Usingen, im Taunus, verschied am 6. Juli 2025 Franz Hodjak. Sein Werk sagt uns: Deutsche Literatur kennt nur ein Vaterland: sich selbst. Besiedeln wir es. Schreiben ist stummes Sprechen. Lesen öffnet die Seele.

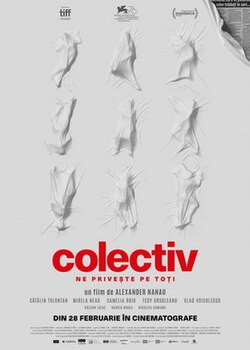

Radiographie einer Katastrophe

Alexander Nanaus filmischer Röntgenblick in die rumänische Gesellschaft

Um ein so herausragendes Meisterwerk wie den jetzt wieder beim Filmfestival "RO-MANIA" in Berlin gezeigten und vom MDR mitproduzierten Dokumentarfilm Colectiv über die Folgen der Brandkatastrophe vor 10 Jahren in Bukarest zu machen, bedarf es auch des Glücks und Zufalls: Der Regisseur Alexander Nanau hatte bereits das Vertrauen der Redaktion der Gazeta Sporturilor zu Filmaufnahmen im Redaktionsbetrieb gewonnen, als der Redakteur Cătălin Tolontan und sein Team sich mit Nachrichten über die Behandlung der Opfer der Brandkatastrophe zu beschäftigen begannen. So war die Kamera dabei, als sich allmählich das unvorstellbare Desaster der medizinischen Versorgung offenbarte, aufgrund dessen zahlreiche Überlebende erst durch Infektionen in den Krankenhäusern verstarben: Die Recherchen ergaben, dass eine Firma die Desinfektionsmittel gepanscht hatte, so dass ihre Wirkung drastisch reduziert wurde. Der Inhaber der Firma beging Selbstmord, anhaltende Proteste ("corupția ucide") auf den Straßen führten zum Rücktritt der Regierung. Aus den Krankenhäusern meldeten sich Zeugen, die das systemische Versagen des Gesundheitssystems in kaum zu erwartenden Details darlegten. Damit nicht genug, führt der Film auch in das Räderwerk der Politik. Der neue Minister von der jungen Partei USR lässt überraschenderweise Einblicke in seine eher verzweifelt wirkenden Versuche der Reformierung des Systems korrupter Krankenhausmanager zu.

In summa entsteht so ein hinter die Kulissen von Korruption eindringendes Hohelied auf den kritischen Journalismus, das 2020 den Europäischen Dokumentarfilmpreis gewann und doppelt für den Oscar nominiert wurde: als bester internationaler und als bester Dokumentarfilm. Wie Tolontan überzeugend festhält: Wo keine kritischen Journalist*innen vor Ort sind, können Politiker*innen ungestört agieren.

(Zu dem Film lässt sich ergänzend das Buch der Überlebenden Alexandra Furnea nennen, das jetzt auch auf Deutsch vorliegt: Alexandra Furnea, Das Tagebuch der 66. Die Nacht, in der ich brannte. Aus dem Rumänischen von Peter Groth. Dittrich Verlag 2024.)

Colectiv. (RO 2019)

109 Min.

Regie: Alexander Nanau

Produktion: Samasa Film Luxembourg, HBO Europe, MDR, RTS, Yes Doku

Kamera: Alexander Nanau

Schnitt: Alexander Nanau, George Cragg, Dana Bunescu

Disco Titanic

Radu Pavel Gheo und der Banater Traum von der Adria

Mindestens zwei literarische Interessen sind beim Autor Radu Pavel Gheo nicht zu übersehen - die akribische Zeichnung kleiner Situationsdetails und über lange Zeiträume verfolgte Entwicklungslinien. Dies hat der in Oravița geborene Schriftsteller mit seinem großen Generationenroman Noapte bună, copii! (2010; s. Literatur /downscroll/) ebenso brillant unter Beweis gestellt, wie es auch der jetzt in deutscher Übersetzung vorliegende Roman über eine Urlaubsreise an die dalmatinische Adria und ihre Folgen unterstreicht. Im Vernetzen des jugoslawischen Raums mit Westrumänien zu Zeiten vor der Wende schöpft Gheo die damaligen kleinen Schlupflöcher aus, die aus der Grenznähe entstanden und die die Eltern des Helden dazu nutzten, nach Split an der Mittelmeerküste mit dem Sohn in Urlaub zu fahren - eine absolut außergewöhnliche Erfahrung für den Teenager, der über im Banat empfangbares Radio und Fernsehen längst ein Fan der jugoslawischen Rock- und Popmusik ist. Bijelo Dugme, Tamo daleko, Plavi Orkestar ... Dies ist mehr als nur Lokalkolorit des im Banat ein klein wenig geöffneten Fensters nach Westen, sondern treibt auch die Handlung an. Denn die Begeisterung für Musik eröffnet dem Jugendlichen die Bekanntschaft mit einer Clique von Gleichaltrigen in Split.

Der flüssig übersetzte Roman beginnt mit dem gewissermaßen arrivierten Protagonisten lange nach der Revolution, nach der er als "Held" einen Status als Verleger erreicht hat, der ihn mit seiner schriftstellernden Frau zum Mitglied einer neureichen intellektuellen Gesellschaftsschicht in der Stadt des vergangenen Aufstands macht. Und mit allen Tricks im Umgang und den Winkelzügen des Schicksals oder der Geschichte im neuen und wenig verändert erscheinenden Rumänien versehen, entsteht bei ihm der Wunsch noch einmal nach Split zu fahren... Aber Geschichte lässt sich nicht einfach wiederholen.

Ein opulenter, historien- und geschichtenträchtiger Roman eines großen Erzählers, dem es literarisch gelingt, Landschaften und Mentalitäten im Handeln und Denken der Personen lebendig werden zu lassen.

Radu Pavel Gheo: Disco Titanic. Roman.

Aus dem Rumänischen übersetzt von Gundel Große und Miruna Bacali.

KLAK Verlag Berlin 2024

573 Seiten

ISBN 978-3-948156-83-1.

Kalenderstreit und Gesellschaft

Ein wenig bekanntes Kapitel aus der Geschichte Bessarabiens und Groß-Rumäniens

Im Jahr 2025 fielen zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder das orthodoxe und das westliche Osterfest auf den gleichen Sonntag. Dieser kalendarische Zufall erinnert an den Unterschied in den Festtagsberechnungen der Konfessionen und damit auf ein, wie vorliegende Dissertation sehr überzeugend herausarbeitet, historisch wichtiges und weitgehend unbekannt gebliebenes Kapitel aus der Geschichte der konfessionellen und sozialen Entwicklungen, das gerade in Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielte. Kaum noch gegenwärtig ist in Rumänien jene Auseinandersetzung nach dem Ersten Weltkrieg, als das kleine Königreich hinter den Karpaten durch die Pariser Vorortverträge um Bessarabien, die Bukowina, Dobrudscha, Banat und Siebenbürgen erweitert wurde und damit auch mit ganz spezifischen Problemen konfrontiert wurde - darunter dem alten Kalender der russisch-orthodoxen Kirche in Bessarabien. Denn nach über 100 Jahren Zugehörigkeit zum russischen Zarenreich war nach Weltkrieg und leninistischer Revolution das Gebiet zu Rumänien gekommen und damit kamen auch Fragen der kirchlichen Organisation auf die Tagesordnung.

Die Autorin macht in der Einleitung deutlich, welche sich kreuzenden unterschiedlichen Erwartungen und Einstellungen in der bessarabischen Bevölkerung und den Bukarester Institutionen vorherrschten. Da gab es noch eine russische orthodoxe Kirche mit dem Oberhaupt in Moskau, die sich nun im Ausland wiederfand, und die von der gerade enststandenen Sowjetunion mit ihrer kommunistischen Partei kaum noch Unterstützung fand. Noch in zaristischer Zeit waren nicht wenige Sekten, Abweichungen, Gruppierungen nach Südrussland und Bessarabien gezogen und zugleich eine allgemein wachsende Diskrepanz zwischen offizieller Kirche und konkreten Formen der Religionsausübung durch die bäuerliche Bevölkerung zu beobachten. Mit der Übernahme durch die rumänische Kirche konnte die Bevölkerung ihre rumänische Muttersprache in der Messe ausüben, während andere am Russisch als Liturgiesprache festhielten. Zudem organisierten russische Bewohner*innen eine eigene Kirche (ROKA), die die Vereinigung mit der rumänischen orthodoxen Kirche ablehnte und an der gewohnten Sprache, Liturgie, Kalenderordnung, Kleidung festhielt. So trugen manche Priester immer noch ein Kreuz mit dem eingravierten Namen des Zaren, was doppelt unangebracht war: Bessarabien gehörte jetzt zum Königreich Rumänien und das Zarentum war längst von der kommunistisch-atheistischen Revolution beendet worden! Die Zentrale der rumänischen orthodoxen Kirche in Bukarest schien ihre Rolle als Teil der Modernisierung des Landes zu verstehen und nahm Veränderungen und Reformen vor: sowohl in der Einteilung der Kirchenverwaltung als auch im Gebrauch des julianischen Kalenders. Die unter den Zaren noch einheitliche bessarabische Kirche mit Sitz in Chișinău wurde nun aufgeteilt: der nördliche Teil mit Hotin und Bălți kam zur bukowinischen Metropolie (Czernowitz), nur der südliche Teil blieb seit 1927 als bessarabischer mit Sitz in Chișinău erhalten und mit einem einheimischen Metropoliten besetzt (Grosu). Damit war gerade der mehr ländliche, oft von Analphabet*innen bewohnte, ärmere nördliche Landesteil von der Landeshauptstadt Chișinău kirchenrechtlich getrennt. Unterschiedlich ist das Verhalten des Bischofs in Bălți und Metropoliten in Chișinău gegenüber der Kalenderreform: Puiu kam als neuer Bischof in die Eparchie Bălți und rüttelte nicht an der Entscheidung der Heiligen Synode, Grosu in Chișinău hingegen als Einheimischer tolerierte lange das Weiterwirken der traditionellen Berechnung.

UPDATE

00:24

Nach 99,04% ausgezählter Stimmen führt Nicușor Dan mit 54,02% (5 936 575) vor George Simion 45,98% (5 052 129).

00:17

Nicușor Dan ist neuer Präsident Rumäniens!

Nach Auszählung von mehr als 10 Millionen

Stimmen (von 11 Mio.) liegt der Kandidat Nicușor Dan mit einem Vorsprung von 900000

Stimmen uneinholbar vor

seinem Konkurrenten George Simion.

23:17

Nach 96,75% ausgezählter Stimmen führt Nicușor Dan mit 54,34% (5 543 720) vor George Simion 45,66% (4 657 502).

22:42

Nach 92,90% ausgezählter Stimmen führt Nicușor Dan mit 53,98% (5 047 061) vor George Simion 46,02% (4 301 986).

22:16

Nach 83,94% ausgezählter Stimmen führt Nicușor Dan mit 53,05% (4 171 706) vor George Simion 46,95% (3 692 452).

22:04

Nach 74,13% ausgezählter Stimmen führt Nicușor Dan mit 52,16% (3 376 205) vor George Simion 47,84% (3 096 686).

22:02 Bukarest

Hohe Wahlteilnahme von 64,72% der Wahlberechtigten (11 641 866 von 17 988 218).

Widersprüchliche Aussagen über "exit poll"-Ergebnisse und erste Auszählungen. Beide Kandidaten sehen sich in Führung.

Rekordteilnahme in der Diaspora beim 2. Wahlgang

UPDATE:

Letztlich haben in der Diaspora 1 645 458 Rumän*innen beim zweiten Wahlgang der Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben.

Lange vor Schließung der Wahllokale um 21 Uhr in Rumänien haben bis 15 Uhr (MSZ) weltweit über eine Million rumänische Wähler*innen ihren Stimmzettel abgegeben. Dies stellt bereits jetzt einen neuen Rekord in der Teilnahme dar.

Auch im Land selbst zeigt sich eine deutlich höhere Teilnahme als

im ersten Wahlgang am 4. Mai: Bisher haben 7,6 Mio. gewählt (47,75%), 2 Millionen mehr als

zur gleichen Zeit am 4. Mai. Zur Wahl zugelassen sind fast 18 Mio. Wähler*innen.

"Aufstieg" eines Publicity-Süchtigen

Screenshot adevarul.ro

In den Jahren nach 2000 konnten Reisende in der rumänischen Moldau häufig an Brücken den nationalistischen Schriftzug lesen: Basarabia e România. Hinter der Setzung schien zugleich eine Aufforderung zu lauern, nämlich die nach der Übernahme des unabhängigen Staates Moldova auf dem anderen Pruth-Ufer, der heute das mit Basarabia gemeinte Territorium bildet. Auffällig war, dass diese Aufschriften zwar individuell wirkten, aber immer gleich aussahen. Und dass ihre Zahl in ganz Rumänien wuchs. Viel später behauptete der frühere Fußball-Hooligan, dass er Initiator dieser Aktion gewesen sei. Bereits in den Fußballstadien hatte er als Anführer der galeria nationalistische Vereinigungsparolen verbreitet. Aufgefallen war der Presse der Geschichtsabsolvent der Universität Iași erstmals 2009/10 mit Protesten gegen den früheren rumänischen Präsidenten Iliescu, dem er die Verantwortung für die Mineriaden und die Toten der Wende vorwarf. Aber 2009 ist er auch als Student vor einer die mangelnden Umweltschutzbemühungen kritisierenden, 3 m hohen, aus Plastikflaschen zusammengesetzten Statue am Revolutionsdenkmal in Bukarest zu sehen.

Offensichtlich war der 1986 in Focșani geborene Capo in der Lage, Anhänger*innen zu überzeugen und zu rekrutieren und suchte nach auffälligen Protestthemen und -formen. Dies tat er mit größerer Reichweite 2012, als die Acțiunea 2012 gegründet wurde, eine Vereinigung von Gruppierungen und Vereinen, die sich in Moldova und Rumänien für die Vereinigung der beiden Staaten einsetzte – nun bereits mit rechtsradikalen Parolen und auch gewalttätigen Aktionen auf der Straße. Früh gab es Kontakte zu dem damaligen Premierminister Victor Ponta und – wie kürzlich ein früherer finanzieller Unterstützer und Parlamentsabgeordneter der Republik Moldau behauptete – auch zu russischen Geheimdiensten.

2016 führt der frühere Student die Grupului de Acțiune Noii Golani an. Hunderte Anhänger schlagen ihre Zelte auf dem Universitäts-Platz in Bukarest auf und verlangen mit den Spitzen der Parlamentsparteien Diskussionen über die Vereinigung. Der Marsch Lupta pentru Basarabia (Kampf für Bessarabien) mit ca. 2500 Teilnehmer*innen und Auseinandersetzungen mit der Jandarmeria dürften endgültig die Figur des Rechtsnationalisten George Simion in der öffentlichen Wahrnehmung plaziert haben. Der frühere Präsident Traian Băsescu, der selbst persönliche Beziehungen nach Moldova pflegt und sich wiederholt für eine Vereinigung ausgesprochen hat, trifft die Marschierer und fordert, dass das Thema der Vereinigung spätestens 2017 im rumänischen Parlament behandelt werden müsse. Welche Gründe der Anlass für eine solche Vereinigung sein sollten und weshalb dieses offensichtlich aus der Luft aufgegriffene Thema propagiert wird, ist aber weder in Moldova noch in Rumänien zu vermitteln.

In Moldau handelt sich der Initiator der Vereinigungsagitation mehrfach ein Einreiseverbot ein, 2018 auch ein Aufenthaltsverbot durch die Regierung in Chișinău, das 2024 auf weitere 4 Jahre bis 2028 verlängert wurde. Auch die Ukraine hat für den Aktivisten ein Einreiseverbot ausgesprochen. Bezeichnend für seine zukünftige Strategie klingt eine Interview-Äußerung aus jener Zeit: "Es gibt moderne technische Kommunikationsmittel; wir haben alle gesehen, dass, egal ob George Simion in der R. Moldova ist oder nicht, die Aktionen weitergehen."

Dennoch dürfte der Anführer in diesen Jahren gelernt haben, wie medial öffentlichkeitswirksam Parolen und Propaganda bei genügender Hartnäckigkeit Aufmerksamkeit produzieren – zumindest für die Anführer. Aufmerksamkeit, die sich auch auf anderen Feldern auszahlen kann. Folgerichtig erscheint da der Schritt, eine Partei zu gründen, um noch größere Aufmerksamkeit und weiteres Terrain auf dem politischen Feld zu erlangen. Nach dem Misserfolg bei den Europawahlen 2019, bei der der Kandidat aber immerhin mit dem Slogan România Mare în Europa, (also ein Groß-Rumänien wie in der Zwischenkriegszeit oder noch größer während des Zweiten Weltkriegs in Europa) in der Diaspora mit 3,31% die PSD überholt, wird 2019 die Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) gegründet, die bei den Parlamentswahlen 2020 mitten in der Pandemie mit Anti-Vakzin- und Anti-Masken-Polemiken antritt. Obwohl eher noch als obskure rechtsradikale "Spinner" betrachtet, fragen sich Beobachter*innen, ob angesichts der auch in Rumänien hochschlagenden Wellen des Obskurantismus um die Covid-Maßnahmen solche Außenseiterpositionen nicht doch bereits Fuß fassen könnten. Und in der Tat: Mit kaum erwarteten 9,08% zog die Partei im Dezember bei Rekordminuszahlen der Wahlbeteiligung (nur 31%) ins Parlament. Unbemerkt von den Kommentator*innen hatten es die Rechtsextremen geschafft, einen gewichtigen Anteil der Diasporastimmen (23,29%) durch den Einsatz von Facebook für sich zu gewinnen. Jener Diaspora, die noch in den Wahlen mit dem Sieg von Klaus Johannis gegen Victor Ponta 2014 und nun gegen Viorica Dăncilă durch Rekordteilnahme den jahrelangen Versuchen der Rechtsbeugung und Korruptionsbagatellisierung durch die PSD eine klare Absage erteilt hatte. Das entscheidende Instrument zur Manipulation der Wählerschaft war bereits von dem Demagogen 2015 benannt worden: die "sozialen Medien" – erst Facebook, dann TikTok.

Zum ersten Mal seit Vadim Tudors PRM war wieder eine rechtsextreme Partei in den beiden Häusern Senat und Abgeordnetenhaus vertreten und der Vorsitzende konnte nun von dieser Bühne aus seine bis dahin erfolgreiche Strategie mit sehr viel größerer medialer Reichweite vorantreiben. Das Parteiprofil, das sich während der Pandemie herausbildet, lässt sich rational nicht nachvollziehen. Es sammeln sich merkwürdigste Gestalten um den mittlerweile national bekannt gewordenen fotogenen Anführer: die Anwältin Șoșoacă deliriert in Verschwörungstheorien, der anerkannte Schauspieler Dan Puric driftet ab in die Verherrlichung vorgeblich reiner Ursprünge rumänischer Kultur, die in der Gegenwart wieder zu beleben sei, der General Chelaru wurde wegen dem Bau seines Eigenheims auf Kosten des Verteidigungsministeriums zu einer langjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, der Metropolit von Tomis, Teodosie, ruft trotz des Covid-Todes eines berühmten Klerikers bei einer Pilgerreise zu weiteren Pilgerzügen während der Pandemie auf und unterstützt bis heute AUR. Absurdeste Verschwörungstheorien, längst überholt geglaubte Appelle an nationale Mythen, mystische Spiritualität, blankes Gewinn- und Postenstreben, offensichtliche psychologische Dispositionen treiben eine Partei an, die kaum politisch zu nennen ist. Sie spiegelt auf groteske Weise das tradionalistische Festhalten an Familie (gegen LGBT-Tendenzen), am "Vaterland" (gegen Globalismus und EU), am orthodoxen christlichen Glauben (gegen Atheismus und Moderne) wider. Bereits 2018 hatte die Bewegung das letztlich gescheiterte Referendum für die verfassungsrechtliche Fixierung der Ehe nur für Mann und Frau unterstützt.

Das Parlament und die entsprechend gesteigerte Medienpräsenz bieten nun die Bühne für die ausgeprägte Inszenierung von Person und Partei in der Öffentlichkeit. Kein Gag ist peinlich genug, keine Aktion zu banal für das TV und die elektronischen Medien, um Bilder und Präsenz zu kreieren und politische Inhalte vorzutäuschen. Die Vorspiegelung von vorbildlicher "rumänischer" Normalität des nun entweder in Tracht oder korrektem blauem Anzug mit Krawatte auftretenden früheren Hooligans scheint bei nicht Wenigen zu verfangen. "Ausrutscher" wie die obszöne Beleidigung der in ihrer Peinlichkeit für die Partei störend gewordenen und ausgeschlossenen Șoșoacă, das Aufblitzen von dysfunktional wirkenden Verschwörungstheorien zeigen immer wieder, dass hier nur eine politische Inszenierung stattfindet, deren eigentliche Basis die Absicht darstellt, sich selbst an die Spitze der Zerstörung herkömmlicher Politiktraditionen und konkurrierender Angebote zu stellen und weitgehend sich an das MAGA-Muster Donald Trumps hält.

Vier Jahre nach dem Einzug ins Parlament lassen die rumänischen und internationalen Entwicklungen 2024 sogar die Präsidentenwahl möglich erscheinen. Die Ablehnung des abtretenden Präsidenten Johannis und der das Land unter einem politischen Glassturz lähmenden Koalition aus PNL und PSD scheinen den Aufstieg des AUR-Kandidaten auf den Höhepunkt zusteuern zu lassen. Warnten Kommentator*innen vor der Möglichkeit eines rechtsradikalen Präsidenten, gibt es am Morgen nach der Wahl im November 2024 ein verwundert-ratloses Aufwachen: Die meisten Stimmen erhielt nicht der AUR-Chef, sondern Călin Georgescu, ein früherer AUR-Ehrenpräsident, der längst eigene esoterisch-legionäre Wege geht und offensichtlich das Geschäft mit den digitalen Fälschungsalgorithmen noch besser beherrscht: Aus der fast kompletten Unbekanntheit gewinnt er die meisten Stimmen und verweist die AUR auf Platz 4. Und bietet mit den digitalen Manipulationen und dem Verstoß gegen die Regeln der Wahlkampffinanzierung die Handhabe für das Politestablishment, diese Wahl zu annullieren. Nachdem ihm für die Wiederholung verständlicherweise keine Zulassung mehr erteilt wird und sich eine diffuse Stimmung breitmacht, dass durch die Annullierung das undurchsichtige Politsystem sich auf unfaire Weise eine weitere Chance verschafft habe, ist es wenig überraschend, dass nun AUR und Simion allein das Feld beherrschen und am 4. Mai 2025 bei der Wiederholung der annullierten Wahl den ersten Wahlgang mit über 40% gewinnen. Selbst der populistisch auftretende Ponta erreicht noch 13%. Als Gegner und einzige Chance für eine europäische, demokratische Zukunft Rumäniens steht im 2. Wahlgang Nicușor Dan der AUR entgegen, der Bürgermeister von Bukarest, der einst die liberalkonservative zivilgesellschaftliche Partei USR mit ins Leben rief.

Simion kündigte an, er werde den Wahlfälscher Georgescu als Premierminister installieren. Auf welchem Niveau sich der Trump-Anhänger von der AUR vor der Wahl bewegt, macht ein Interview deutlich, das er Steve Bannon in New York gibt. Bannon ist der rechtsradikale Berater Donald Trumps, der wesentlich zu dessen erster Präsidentschaft beitrug, nach einer Gefängnisstrafe aber eher im Hintergrund agiert. Simion machte dort "halluzinierend-delirierende" Aussagen über vorgebliche Verschwörungen, "deep state" und gegen Europa, gegen angebliche "Globalisten".

Die ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung in der Diaspora lassen erkennen, dass am Sonntag, 18.5.2025 viele Wahlberechtigte die historische Weichenstellung für ein weiterhin europäisches Rumänien erkannt haben.

Regierung auseinandergebrochen - Ciolacu tritt zurück

Als Resultat der Koalitionsgespräche nach dem ersten Gang der Präsidentenwahl ist die PNL/PSD/UDMR-Regierung am Montagnachmittag, 5.5.2025, auseinandergebrochen. Die PSD zog sich nach einer Entscheidung der Parteiführung aus der Regierung zurück, ihr Premierminister Marcel Ciolacu trat zurück. Wer ihm nachfolgt, steht noch nicht fest. Bis zur Bildung einer neuen Regierung bleiben die Minister*innen in ihren Funktionen.

Vorgezogene Erdbeben

Das Wahlergebnis hat schon jetzt tiefgreifende Folgen

presidency.ro

Der Sieg des rechtsextremistischen ultranationalen Trump-Anhängers George Simion (AUR) mit 40,96% der Stimmen im ersten Wahlgang gegenüber seinem erst in den letzten Stunden auf den 2. Platz gelangenden, europäisch und liberal orientierten Konkurrenten Nicușor Dan (unabhängig) mit 20,99% hat bereits deutliche Spuren in der rumänischen Politik hinterlassen. Am Tag danach tritt heute die Regierungskoalition aus PNL, PSD, UDMR und den nationalen Minderheiten zusammen, um über die Zukunft von Premierminister Marcel Ciolacu (PSD) zu entscheiden. Sein Rücktritt war im Wahlkampf immer wieder als notwendig bezeichnet worden, das Ausbleiben habe dem gemeinsamen Kandidaten Crin Antonescu geschadet. Seine Demission scheint unvermeidbar, allerdings ist unklar, wer ihm nachfolgen kann/will. Auch ist ein Auseinanderbrechen der Koalition möglich.

Die Vorsitzende und Präsidentschaftskandidatin der USR, Elena Lasconi, trat nach ihrem Ergebnis von nur 4% zurück, nachdem ihre Partei im Wahlkampf entschieden hatte, nicht sie, sondern den früheren USR-Mitbegründer Nicușor Dan zu unterstützen. Nach ihrem Rücktritt hat einer der Vizepräsidenten den Vorsitz übernommen – es ist Dominic Fritz aus dem Schwarzwald, Bürgermeister von Temeswar. Er erklärte zum Rücktritt Lasconis: "Eine Geste der Normalität, die ich respektiere. Der Vizepräsident mit den meisten Stimmen beim letzten Kongress übernimmt interimar die Führung der Partei. Das bin ich. Ich werde in den nächsten Wochen die Partei führen, bis wir einen neuen Präsidenten wählen." Fritz warnte vor Simion: "Wir sind konfrontiert mit einem extremistischen, anti-europäischen Kandidaten. Das ist nicht nur eine Sache der Etikette, sondern eine Bedrohung für den Wohlstand jedes Rumänen."

Das offizielle Wahlergebnis:

George Simion AUR 3 862 761 Stimmen (inkl. Diaspora: 587591) 40,96%

Nicușor Dan (unabhängig) 1 979 767 Stimmen (inkl. Diaspora: 247388) 20,99%

Crin Antonescu (PNL-PSD-UDMR) 1 892 930 Stimmen (inkl. Diaspora: 65270) 20,07%

Victor Ponta (unabhängig) 1 230 164 Stimmen (inkl. Diaspora: 23188) 13,04%

Elena Lasconi (USR) 252 721 Stimmen (inkl. Diaspora: 31508) 2,68%

Die anderen 6 Kandidat*innen erhielten jeweils weniger als 1% der Stimmen.

Auf der Ebene der rumänischen Kreise (județe) gewann Antonescu 5 Kreise (Harghita, Covasna, Mureș, Satu Mare, Bihor);

Dan mit 35,49% in Cluj sowie 5 der 6 Wahlkreise in Bukarest;

Simion 35 Kreise (und 1 in Bukarest)

(z.B. in Tulcea mit 51,19%, in Suceava mit 48,55%, in Temeswar mit 37,99% vor Dan 28,68%, in Iași mit 36,18%, Brașov mit 33,39% vor Dan 31,15%, Sibiu/Hermannstadt mit 39,34% vor Dan 28,72%).

UPDATE 4.5.2025:

Nicușor Dan überholt Crin Antonescu!

Nach Auszählung von über 99% der Stimmen überholt der Bukarester Bürgermeister Nicușor Dan den Vertreter des Regierungslagers Crin Antonescu. Dan liegt mit

über 40000

Stimmen jetzt vor Antonescu, so dass am 18. Mai die Stichwahl zwischen dem klaren Gewinner der ersten Runde, Simion, und Nicușor Dan stattfinden wird. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp über 50%.

Erster Wahlgang geht an Simion

Möglicherweise Antonescu in Stichwahl

Das Desaster der Wahl vom November in Rumänien scheint sich fortzusetzen: Nach Zählung von etwa 85% der Wahlbezirke am 4. Mai 2025 liegt der ultrarechte Kandidat George Simion deutlich vor den beiden nachfolgenden proeuropäischen Vertretern Crin Antonescu und Nicușor Dan. Während Antonescu um 20% und Dan etwa 19% erhält, erreicht Simion mit 40 % doppelt so viele Stimmen. Da der ebenfalls populistische Kandidat Victor Ponta auf immerhin 13% kommt, dürfte der 2. Wahlgang am 18. Mai möglicherweise nur knapp eine Mehrheit jenseits des isolationistischen, "souveränistischen", rechtsradikal-nationalistischen Lagers zustandebringen. Geht man von seinen bisherigen Verlautbarungen aus, dürfte eine Präsidentschaft Simions erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der EU und Rumäniens haben.

Kurz vor den Wahlen

Wer wird gewinnen?

Präsidentensitz Palatul Cotroceni, Bukarest

Der Wahlkampf zu den rumänischen Präsidentschaftswahlen war ein besonderer: Mit der Annullierung der Wahl im November 2024 und dem Ausschluss des damaligen Gewinners des ersten Wahlgangs, Călin Georgescu, wegen der Manipulation des Wahlkampfs und der Verheimlichung seiner Finanzierung trafen diesmal die 11 neuen Kandidat*innen auf eine nur schwer einzuschätzende Stimmungslage in der Wahlbevölkerung. Wer als Favorit*in gelten kann, änderte sich in den medialen Einschätzungen und immer wieder neuen Umfragen fast täglich: Mal liegt der frühere Premierminister Victor Ponta, der längst aus der PSD ausgeschlossen wurde, auf Platz 2. Andere geben Crin Antonescu, dem Kandidaten der Regierungskoalition aus PNL und PSD gute Chancen. Sich selbst sah die frühere Stichwahlkandidatin Elena Lasconi von der USR durchaus als präsidentiabel bis ihre Partei sich dafür entschied, den Bürgermeister von Bukarest, Nicușor Dan, zu unterstützen, dem sie bessere Chancen zutraut. Lasconi wurden in Umfragen nur noch 4% Zustimmung zugeschrieben. Wie nach den aufsehenerregenden Vorkommnisse um Georgescu, seine Verbindungen ins rechtsradikale Milieu, seine wirren Phantasien sich die seit Jahren etablierte nationalistisch-rechtspopulistische Partei AUR mit ihrem Kandidaten George Simion schlagen wird, scheint weniger offen: Viele Beobachter*innen sehen ihn aktuell als Favoriten. Dies auch, nachdem der sich zynisch-populistisch gebende Ponta in einer kaum zu verstehenden Volte von sich aus die Rede auf eine angebliche Entscheidung als Premierinister brachte, wonach er 2014 die Überflutung von rumänischen Dörfern anordnete, um Belgrad vor einer größeren Überschwemmung zu bewahren. Die Reaktionen waren entsprechend ablehnend.

Auffällig war neben diesen Populisten auch die Anwandlung des Regierungskandidaten Antonescu, der nach einem Fall einer tödlichen Überdosis Rauschgift eines jungen Mannes äußerte, er würde "wenn er könnte, die Dealer wie in China in einem Stadion erschießen lassen". Um den vermeintlichen Wählerwillen oder die Konkurrent*innen zu treffen, finden sich unerwartete Nachrichten von den Kandidat*innen: Lasconi veröffentlicht Fotos, die angeblich zeigen, wie ihr Parteigegner Dan sich mit Ponta und einem früheren Geheimdienstler treffe. Hier, wie in anderen Fällen werden die Gerichte bemüht. In Bukarest werden Flyer mit der (mittlerweile abträglich gemeinten) Behauptung verteilt, der frühere Präsident Klaus Johannis unterstütze den Kandidaten Dan. 1 Million Rentenempfänger*innen erhalten persönliche Schreiben vom Kandidaten Simion, nachdem er Tausenden Priestern einen Brief mit 100 Lei geschickt hatte. Die Frage, woher er die Postadressen und Namen hat, findet keine Antwort. In einem Interview mit Steve Bannon, dem rechtsextremen früheren Berater Donald Trumps, biedert sich Simion mit "declarații halucinante" (adevarul.ro; halluzinierende Erklärungen) als wichtiger europäischer Vertreter der Nationalisten bei dem US-Rechtsradikalen an.

Eine von der Nachrichtenplattform Digi24 ausgerichtete gemeinsame TV-Sendung der 5 aussichtsreichsten Kandidat*innen brachte mehr Spektakel und persönliche Attacken als Erkenntnisgewinn für Unentschlossene über die Regierungsfähigkeit: Ponta ließ sich nicht blicken, Simion überreichte theatralisch (oder wie der Kommentator Cristian Hrițuc fand: telenovelahaft) Lasconi Blumen und verschwand dann ebenfalls. Hrițuc urteilte: "Noch eine solche Debatte und die Chance der Souveränisten /Populisten, Isolationisten/, die Präsidentschaft Rumäniens zu gewinnen, wachsen."

So verbleiben in den täglichen Sensationsnachrichten kaum brauchbare Hinweise auf Programmatik oder politische Ausrichtung der Kandidat*innen als Wahlkriterien hängen. Was aber nicht nur an den Medien liegt. Mittlerweile hat in der Diaspora bereits die Abstimmung begonnen. Die Wahlbeteiligung scheint dort dreimal so hoch zu liegen als bei der vorigen Wahl.

Ergänzung: Der AUR-Chef Simion gilt nicht als prorussisch, möchte aber der Ukraine die Unterstützung entziehen und nähert sich in mehreren Themen der putinistisch-russischen Ideologie an.

Spekulationen und Taten

Zwischenstand im rumänischen Wahlkampf

Am 4. Mai 2025 wird der erste Wahlgang zur Wahl des neuen Staatspräsidenten von Rumänien abgehalten, nachdem die Amtszeit von Präsident Klaus Johannis endete und dieser noch vor der Wahl zurückgetreten ist. (Interimspräsident ist Ilie Bolojan [PNL].) Elf Kandidat*innen stehen zur Auswahl. Die Kandidatur des Gewinners des ersten Wahlgangs bei der annullierten Wahl im vergangenen November, Călin Georgescu, wurde wegen dessen Wahlbetrug und seiner verfassungsfeindlichen rechtsextremen Positionen abgelehnt. Von den populistisch-nationalistischen Parteien kandidiert George Simion von der AUR. Wenn auch immer wieder vermeintliche und sichere Favorit*innen von unterschiedlichen Medien mit unterschiedlichen Begründungen in den Vordergrund gerückt werden, so ist das Rennen fast schon besorgniserregend unvorhersehbar. So kann der Kandidat der Regierungskoalition aus PNL, PSD und UDMR, der längere Zeit aus der Politik ausgestiegene frühere Ministerpräsident Crin Antonescu, kaum sicher sein, dass die Unterstützung durch die Koalition sich auch in Zahlen ausdrücken wird. Dass der aus der PSD ausgeschlossene frühere Ministerpräsident und seinerzeitige Gegner von Johannis, Victor Ponta, nach von ihm selbst entfachter Diskussion um die gezielte Überflutung rumänischer Dörfer zum Schutz von Belgrad während den Überschwemmungen 2014 noch Chancen hat (falls er je welche hatte), dürfte ausgeschlossen sein. In Fortschreibung des manipulierten rechtsradikal-populistischen Überraschungserfolgs von 2024 trauen andere jetzt eher Simion einen Vorsprung im ersten Wahlgang zu.

Die interessantesten Bewegungen sind in der aus Bürgerprotesten gegen Korruption unter dem damaligen Premier Victor Ponta entstandenen Bürgerrechts- und früheren Regierungspartei USR zu beobachten, wo sich eine Spaltung in der Frage der Kandidatur zeigt. Elena Lasconi, die Parteivorsitzende, hat, nachdem 2024 die Wahl annulliert wurde, heftig gegen diese Entscheidung polemisiert – wohl wegen der damit vereitelten Aussicht im zweiten Wahlgang gegen Georgescu mit den Stimmen aller Parteien jenseits der rechtsextremen Populist*innen zur Präsidentin gewählt zu werden. Sie betrieb nach der Annullierung hartnäckig das Amtsenthebungsverfahren gegen Johannis.

Für die neu angesetzte Wahl im Mai ergibt sich allerdings die verzwickte Konstellation, dass der Parteifreund und wiedergewählte Bürgermeister von Bukarest, Nicușor Dan, bereits früh seine Kandidatur als unabhängiger Bewerber anmeldete, bevor die Partei Lasconi als Kandidatin wieder nominierte. Da das Bürgermeisteramt von Bukarest für die Rumän*innen politisch herausgehoben ist, könnte womöglich der Mathematiker und seinerzeitige Gründer der Aktion Rettet Bukarest (aus der letztendlich die USR [Uniunea Salvați România] hervorging) sich durchaus Chancen auf den zweiten Wahlgang ausrechnen.

Als Lasconi ihre Erklärung zur Kandidatur abgab, stand neben ihr der Bürgermeister von Temeswar, Dominic Fritz aus dem Schwarzwald. Dieser hat 2024 zum zweiten Mal die Stadtwahlen an der Bega mit einer Allianz, in der auch die USR vertreten war, gewonnen. Innerparteilich ist er mit diesem Sieg auf nationaler Ebene zu einem nicht unwichtigen Player geworden. Die Klärung der schiefen Situation auf dem Wahlzettel mit eigentlich zwei USR-Kandidaturen hat nun zu einer spektakulären Entwicklung geführt: Am 10. April entschieden 75% des Parteirates ( Comitet Politic; 221 von 239 Anwesenden), dass die Partei nicht die Parteivorsitzende, sondern Nicușor Dan unterstützen solle – mit dem Argument, dass Dan größere Chancen auf den zweiten Wahlgang besitze. Am Tag zuvor hatte Fritz das Birou Național der Partei geleitet, das die Einberufung des Parteirates mit 2 Gegenstimmen beschloss. Fritz begründete am 9. April das Vorgehen bei Prima News: "Realität ist, dass wir mehrere Umfragen haben, aber auch in einer Reihe von Diskussionen, wir fühlen es auf der Straße, die uns sagen, dass Elena Lasconi leider keine Chance mehr hat auf Runde zwei. Sie bleibt bei 4% momentan in Umfragen und schlimmer als das ist die Tatsache, dass sich auf den beiden ersten Plätzen Victor Ponta und George Simion befinden."

Lasconi erkennt diese Abstimmung nicht an. Sie will vor Gericht klären lassen, dass sie die einzige rechtmäßige Vorsitzende der USR sei und zugleich, ob

bereits Wahlkampfgelder der Partei für den Bukarester Bürgermeister geflossen seien. Inoffiziell fungiert für einige Bobachter Dominic Fritz

jetzt als Anführer der Partei, der als Vizepräsident den Kontakt zum Generalsekretär und den Parteigliederungen hält.

Allerdings stellt sich als weiteres Problem, dass die Wahlbehörde BEC der USR untersagt hat, einen unabhängigen Kandidaten zu unterstützen. Das Urteil über die Klage der USR gegen diese Bestimmung fiel am 17.4. gegen die Partei und für Lasconi aus. Allerdings ist noch eine Revision möglich. Mit diesen Komplexitäten dürfte die Partei auch den möglicherweise aussichtsreichen proeuropäischen Kandidaten Dan beschädigt haben.

Rumänien und Moldau auf der Leipziger Buchmesse

Café Europa: v.l. Georg Aescht, Manuela Klenke, Ioana Niolaie, Ernest Wichner, Moni Stănilă, Livia Ștefan, Alexandru Bulucz

Schon am frühen Morgen wird klar, dass diese Ausgabe der Leipziger Buchmesse Rekorde brechen wird: Vor dem Eingang stauen sich eine halbe Stunde vor Öffnung Menschenmassen in langen Schlangen, um Einlass zu den Büchern, Mangas, Veranstaltungen zu erhalten. Da hilft der Presseeingang ein wenig, so dass man etwas zügigeren Zutritt erhält und die Hallen kurze Zeit noch fast menschenleer erleben kann. Nach den vier Tagen mit Publikum meldet die Messe einen Besucher*innenrekord von fast 300000 Menschen. Zeitweise musste der Kartenverkauf unterbrochen werden, da zu viele Bücher- und Literaturenthusiast*innen die Messehallen und Übergänge füllten. Wegen der Überfüllung erreichten auch einige Autor*innen ihren Vortragsstand nicht rechtzeitig. Das alles lässt doch für die Zukunft des jahrhundertealten Mediums hoffen.

Der rumänische Stand bot Platz für Lesungen und präsentierte rumänische Neuerscheinungen als Überblick über die Buchproduktion und Anregung für Übersetzungen. Das Veranstaltungsprogramm ist reichhaltig mit immer neuen, aber auch bekannten Gesichtern. So moderiert der Übersetzer Georg Aescht eine Runde mit dem Autor Florin Irimia aus Iași (gedolmetscht von Jan Cornelius), dem Übersetzer Peter Groth und dem Verleger Andreas von Stedmann (Dittrich Verlag). Irimia erzählt in seinem Roman Der Mann hinter dem Nebel eine Art Überlebensgeschichte eines Alter ego, der nur durch Schreiben über den Selbstmord am Leben bleiben kann – um zu schreiben. Aescht arbeitet in seinen Fragen diese existenzielle Funktion des Schreibens am Abgrund heraus und Übersetzer und Autor führen den Gesprächsfaden bis nach Berlin, wo ein Teil der Handlung des Romans spielt. Ebenso kurzweilig und intensiv gestaltet sich das Podium zur rumänischen Lyrik, das zunächst noch mit Ernest Wichner und Ioana Nicolaie besetzt ist, das aber nach kurzer Zeit wegen der Vorstellung von Mircea Cărtărescus neuem Roman Theodoros (Zsolnay Verlag) sich auf die Teilnehmenden Moni Stănilă, Livia Ștefan, Alexandru Bulucz, die Übersetzerin Manuela Klenke und als Dolmetscher Georg Aescht konzentriert. Animiert durch die Fragekunst von Bulucz, der selbst ein hervorragender Lyriker im Deutschen ist, zeigen sich die beiden Lyrikerinnen (edition.fotoTAPETA; parasitenpresse) als eigenständige und überzeugende Vertreterinnen einer jungen rumänischen Literatur, die Bulucz unnachahmlich als "trittfest" charakterisiert - dem Leben und seinen aktuellen Gefährdungen zugewandt, politisch und aktuell.

Bulucz war mit Cornelius und dem Lyriker und Verleger Traian Pop Traian dann in einer Runde versammelt, die von Dana Grigorcea erfrischend geleitet, sich den Wurzeln des Schreibens annäherte und überraschende Aufschlüsse zutage förderte. Erstaunlich die "Geburt" der Schriftstellerin Grigorcea, die zur ersten Publikation kam, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind: Ein Freund schickte ohne ihr Wissen einen ihrer Texte an die Zeitschrift România Literară, wovon sie erst erfuhr, als sie einen Brief der Zeitschrift erhielt, wann sie denn ihr Honorar abholen wolle! Bald kam das Gespräch auf die den Sprachwechsel und es wurden unterschiedliche, sehr paradigmatische Auffassungen deutlich: Pop sah den Wechsel der Sprachen als einen von Zuständen und Wechsel der Person, während Bulucz betonte, dass er sich das Rumänische regelrecht nach der Auseise in einem längeren Internatsaufenthalt bewusst abtrainierte. Cornelius stellte belebende Einsichten über das Pendeln zwischen (Agota Kristof) oder den Wechsel der Sprache etwa bei Emil Cioran zur Diskussion, so dass bei diesem Aufeinandertreffen von Autoren und Autorin sich eine sehr anregende Diskussion entfachte.

Das Programm bot an weiteren Tagen vielversprechende Auftritte, etwa wenn Oleg Serebrian aus der Republik Moldau (Historiker, Schriftsteller [Tango in Czernowitz], früherer Botschafter in Berlin und jetziger Vize-Premierminister), sich mit Paula Erizanu (Moldova) und dem F.A.Z.-Korrespondenten Michael Martens traf. Oder der Historiker Armand Goșu mit Maksym Butkevych und Paula Erizanu über den Krieg und die dadurch bedingten Veränderungen debattierten. Mehrere Veranstaltungen stellten den Kosmos von AutorInnen des Ludwigburger Pop-Verlages vor.

Ob es nur ein typisches Messe-Gerücht war, dass Rumänien auch einmal in Frankfurt als Gastland auftreten und damit eine globale Aufmerksamkeit für seine Bücherlandschaft erhalten könnte? Leipzig hat jedenfalls zum wiedeholten Mal gezeigt, dass das literarische Potenzial für einen solchen großen Auftritt ausreichend wäre.

Pandemisches Vergessen und Erinnern

Obwohl erst 5 Jahre zurückliegend schien die Covid-Pandemie einer tiefen gesellschaftlichen Amnesie anheimgefallen zu sein – aus der sie wie üblich und konventionell nur die mediale Manie der "Jahrestage" herauszuholen in der Lage war. Pünktlich nach 5 Jahren im März (warum nicht nach 3 oder 4 einhalb Jahren?) taucht das Wort und die ein oder andere Diskussion wieder in den Medien auf – und reißt unvermittelt die einzigartige Erfahrung dieser Monate und Jahre in kleinen Splittern in das Nachdenken des zerstreuten Publikums. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Umgang und den Folgen der globalen Krankheit wird andeutungsweise sichtbar und zugleich ist man/frau erstaunt, wie selten doch bisher aus dem brodelnden literarischen Magma des Literaturbetriebs diese Thematik an die kühleren Oberflächen der gesellschaftlichen Reflexion aufgestiegen ist.

Dass die Impfnovelle des aus Arad gebürtigen Arztes und Schriftstellers Peter Rosenthal eines der raren Beispiele einer literarisch kunstvollen und zugleich historisch äußerst präzisen kritischen Erinnerung und Bewältigung eigener Erfahrungen abgibt, liegt nicht zuletzt auch an der besonderen Position der Hauptfigur im Geschehen der Novelle: es ist ein dem Autor wohl selbst gut entsprechender Impfarzt (eine "Person, die mir weniger ähnelt, als ich ihr" 89), der durch Köln zu den Orten seines Einsatzes radelnd die besondere Atmosphäre wahrnimmt, die Maßnahmen und das Verhalten sortiert und kritisch räsonniert. Aus dieser Position des praktizierenden (e)migrantischen Arztes, der in jahrzehntelanger Praxis in eher weniger glänzender städtischer Umgebung reichlich Erfahrungen mit den Umständen und Folgen medizinischer Arbeit gesammelt hat, ergibt sich eine zugleich nüchterne und dennoch der Außergewöhnlichkeit der Situation adäquate lakonische bis emotionale Sicht. Sie reicht von dem besonderen Einsatz der digitalen Technik (Impf-App, Staff Cloud) über die Namen der Vakzine und Virusstämme (Astra Zeneca, Biontech, B1617) bis zu den mitunter recht skurrilen Begegnungen mit zu Impfenden, denen – wie Rosenthal überzeugend konstatiert – die Angst oft das größere Problem war als die reale Gefahr des Virus. Literarisch herausragend ist Rosenthals Auffangen der unterschiedlichen Stimmungen und ihrer Umschwünge je nachdem wie die Zahlen und Kurven der Statistiken sich hier oder in anderen Ländern bewegten. Wer erinnerte sich nicht an "Delta Variante, R-Wert, Doppelmutanten". Der wie in Watte gefasste Alltag im Lockdown, die Angst vor Kontakten, die plötzliche Stille in den Städten, die ungewöhnlichen Wege der Nahrungsbesorgung – die knappe, aber immens reichhaltige Novelle leuchtet in viele längst verdrängte Winkel jener Zeit und arbeitet heraus, wie die Umstände der Pandemie auf besondere Weise ein Schlaglicht auf eine sich selbst kaum ansichtig werdende Gesellschaft warfen. Es spricht eine tiefe Fähigkeit zum Verstehen und zugleich zum empathischen Beurteilen menschlicher und institutioneller Handlungen in diesen Reflexionen über den Umgang mit einer bedrohlichen Gefahr, die Rosenthals Impfnovelle zu einem zentralen und lange gültig bleibenden Bild der so schnell verdrängten Pandemie werden lassen. Das Buch der Stunde.

Peter Rosenthal: Impfnovelle.

Köln: parasitenpresse, 2., verbesserte Auflage 2024,

74 Seiten

Rumänien - arm und reich

Ein Rumänienbuch mit vielen Details

Jedes Rumänien-Buch fügt den zahlreichen möglichen Perspektiven auf das Land

eine neue hinzu. Auch das vorliegende aus dem Hermannstädter Schiller Verlag lässt sich zwar zunächst als Ansammlung von vielen einzelnen Fakten und Details lesen und hat doch ein eigenes Muster,

das u.a. auch durch seine Entstehungszeit bedingt ist.

Zunächst ist der Eindruck einer umfassenden Bedienung der traditionellen Zugangsweisen einer Landeskunde vorherrschend. Es beginnt mit den geologischen und naturräumlichen Beschreibungen der unterschiedlichen Landesteile, der Natur und kulturellen Gestaltung der Landschaften. In solchen Beschreibungen verbergen sich auch über die Fakten hinaus reichende Merkmale, die zur Physiognomie Rumäniens, zum Bild bis hin zum Klischee beitragen wie die Schlammvulkane, das Schilf des Donaudeltas, die Bären der Karpaten, die siebenbürgischen Wehrkirchen. Schon im umfangreichen 2. Kapitel, wo es um die ländlichen Regionen und die Städte geht, geraten die touristisch verwertbaren Merkwürdigkeiten in den Blickpunkt, die UNESCO-Stätten, diverse Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in Stadt und Land, Besonderheiten der Regionen. Da die Autorin selbst viele der genannten und beschriebenen Orte und Gegenden bereist hat (und lange in Rumänien gelebt hat), stellt sich hin und wieder der Eindruck eines Reiseführers ein. Das ist alles sehr informativ und zeigt viele Facetten des Landes auf. Den sozialen Zuständen widmen sich die beiden nächsten Kapitel, es geht einerseits um eher Atmosphärisches, Sitten und Verhaltensweisen, andererseits auch um Gesundheitsversorgung, Armut, Abwanderung. Letzterer ist ein eigenes Kapitel gewidmet, wobei auch die Voraussetzungen der Sicht der Beobachtenden auf die RumänInnen hinterfragt wird. Dabei lassen sich eigene Einstellungen nicht übersehen.

Insbesondere die folgenden Kapitel zur politischen Sphäre bringen konzentrierte Wiederaufrufungen der Geschichte, (etwas vage) eingeteilt nach Regionen, da sich das heutige Rumänien aus vielen historisch anders zugehörigen Territorien zusammensetzt. Ausführlich kommen die jüngsten Entwicklungen bis zum Ende der Covid-Pandemie zur Sprache. Diese Ausführungen wecken angesichts des aktuellen Endes der Präsidentschaft von Klaus Johannis und der Pandemie fast schon historisches Interesse, da die Diskussionen um die Antikorruptionsstaatsanwältin Laura Kövesi, um Liviu Dragnea u.a. heute fast schon vergessen sind. Reizvoll ist, dass manche der Vorgänge unterschiedlich im Gedächtnis geblieben sind, so dass die Perspektive der Autorin zur Diskussion animiert. Zudem fällt auf, dass häufig skandinavische Zeitungen zu rumänischen Themen zitiert werden - eine ungewöhnliche, aber auch bereichernde Perspektive.

Zu diesen aktuellen Problemen gehören auch die Wirtschaft und die Minderheitenpolitik, insbesondere gegenüber den Roma und Ungarn/Szeklern. Hier hat die Autorin durch ihre Siebenbürgen-Reisen zahlreiche Details und Impressionen zu bieten, die das Thema von den großen Debatten ablösen. Hingegen bezieht sich die Darstellung der jüdischen Geschichte vor allem auf die nördliche Bukowina und das Kulturmetropole Czernowitz, die ja längst nicht mehr zu Rumänien gehören. Im Falle des wiederholten Verweises auf die Deportation von Eli Wiesel nach Auschwitz wäre zum besseren Verständnis die Abtretung Nordsiebenbürgens während des Zweiten Weltkriegs an Ungarn zu erwähnen.

Die Wirtschaft wird im Rahmen der Antonomien von Wachstum und Ökologie, ausländischen Investitionen und inländischer Entwicklung diskutiert. Hierbei kommen die zahlreichen Disparitäten zur Sprache, die das Land kennzeichnen: Investitionen und Abwanderung, industrielle vs. Biolandwirtschaft, Industrialisierung vs. Landschaftsschutz, Touristikindustrie vs. Landschaftserhaltung. Unzweifelhaft hat auch das erwachende Umweltbewusstsein in diese Debatten eingegriffen. Die Autorin (über?)betont mehrfach die reichen Bodenschätze Rumäniens, von denen kaum großer Einfluss auf die Ökonomie festzustellen ist. Ebenso fällt das kritische Auge der Autorin auf die Bildungsmisere, um mit wieder eher touristischen Themen wie der Kochkunst, rituellen und Handwerkstraditionen abzuschließen. Angehängt ist eine nicht ganz fehlerfreie (wenn die Entstehung von DADA durch Tristan Tzara unzutreffend nach Paris verlegt wird) Aufführung von Persönlichkeiten aus den kulturellen Leben, in der Literatur auch wieder an Bukowiner AutorInnen wie Celan, Ausländer, Meerbaum-Eisinger u.a. ausgerichtet, allerdings auch mit erfreulichen Hinweisen auf vielfach kaum wahrgenommene ungarischsprachige AutorInnen, während aber die Avantgarde in der bildenden Kunst kaum vorkommt.

Hervorzuheben ist die opulente Ausstattung des Bandes mit (manchmal etwas klein geratenen) Farbfotos. Sie ermöglichen eine eigene Lektüre und erzählen ihre eigene Geschichte, wenn man sich in sie vertieft. Wenn auch diese große Zahl von Abbildungen die Entscheidung für ein durchgängiges Hochglanzpapier des Buches bestimmt haben dürfte, so ist doch darauf hinzuweisen, dass dieses Papier starke Lichtquellen reflektiert und das Lesen nicht immer erleichtert. Aber eben auch die zahlreichen Fotos in hervorragender Qualität ermöglicht.

Alles in allem ein lesenswerter Band mit eigenen Akzentsetzungen und einer (fast schon) historischen Perspektive auf die sich verändernden und bleibenden Aspekte Rumäniens.

Birgit van der Leeden: Rumänien – armes reiches Land.

Schiller Verlag Bonn/Hermannstadt 2022

295 Seiten, zahlreiche Farbfotos

ISBN 978-3-949583-05-6

Internationales Festival George Enescu 2025 in Bukarest

Vom 24. August bis 21. September 2025 findet in Bukarest die 27. Ausgabe des Festival Internațional George Enescu statt. In diesem Jahr begeht das Festival insbesondere das Gedächtnis des 70. Todestages des Komponisten mit zahlreichen Aufführungen seiner Werke im Programm.

Künstlerischer Leiter ist der Dirigent Cristian

Măcelaru, der insgesamt 95 Konzerte in 7 Serien versammelt hat. Dazu treten die großen Orchester und Ensembles der Welt (Staatskapelle Dresden, Concertgebouw, London Royal

Philharmonic, Orchestre National de la France, Academy of St. Martin in the Fields, Tonhallenorchester Zürich u.a.) mit herausragenden DirigentInnen (Manfred Honeck, Päävo Järvi,

Măcelaru, Keri-Lynn Wilson, Daniele Gatti, Charles Dutoit, Iván Fischer, Vasily Petrenko, Daniel Harding u.a.) und einzigartigen SolistInnen wie Martha Argerich, Anne-Sophie

Mutter, Isabelle Faust, Renaud u. Gautier Capçuon, Sol Gabetta, Rudolf Buchbinder, András Schiff, Bruce Liu, Kirill Gerstein, Magdalena Kožená u.a. auf. Neben Enescu stehen u.a. Ravel, Schostakowitsch, Tschaikowskij, Dvořak, Elgar u.a.

sowie moderne Komponisten wie Boulez,

Dediu u.a. auf dem Programm.

Aufführungsorte sind das Ateneu Român, Sala Palatului, die Oper, Sala Radio, das Nationale Kunstmuseum, Teatru Odeon und das Museum neuer immersiver Künste.

Programm hier.

Seit 15. Februar ist der Kartenverkauf eröffnet.

Die Rumänische Akademie verweigert Mircea Cărtărescu die Aufnahme als korrespondierendes Mitglied

Die Generalversammlung der Rumänischen Akademie hat am 12. Februar 2025 dem Antrag ihrer philologischen Abteilung widersprochen, Mircea Cărtărescu, den bekanntesten und höchst prämierten Schriftsteller des Landes, als korrespondierendes Mitglied aufzunehmen. Statt der notwendigen 74 Stimmen erhielt der Träger hoher internationaler literarischer Auszeichnungen (Dublin Literary Award, FIL, Preis der Leipziger Buchmesse) nur 73.

Nach dem Votum erklärte das moldauische Akademiemitglied und Verleger des Akademieverlags Valeriu Matei, er habe an die Mitglieder einen Aufruf gesendet, gegen Cărtărescu zu stimmen, weil dieser Mihai Eminescu, Mircea Eliade und Emil Cioran und auch das rumänische Volk mit seiner Behauptung des Antisemitismus beleidigt habe. Er sprach von Angriffen "obskurer, Soros-istisch-progressistischer Gruppen." Zudem habe Cărtărescus Trilogie Orbitor keinen Stil und sei voller pornographischer und skatologischer Konnotationen.

Der 91-jährige Autor Nicolae Breban, ebenfalls Mitglied der Akademie, bezeichnete Cărtărescu als "guten Autor, aber nicht auf dem Niveau der Akademie." Cărtărescu sei "das tiefste und alarmierendste Zeichen unserer Unfähigkeit zu ziviler und psychologischer Maturität, d.h. wir können das abstoßendste, unpassendste Material benutzen, um Geld zu machen." Seit längerem polemisiert Breban gegen die Unterstützung der internationalen Erfolge Cărtărescus durch das Rumänische Kulturinstitut (ICR).

Das Aufsehen innerhalb der literarischen Zunft ist groß. Zahlreiche AutorInnen sprachen ihre Abscheu vor der Entscheidung aus. Ana Blandiana, die als korrespondierendes Mitglied an der Abstimmung teilnahm, sagte, "ich fühle mich zutiefst gedemütigt durch die Tatsache, dass ich verpflichtet bin (von mir selbst verpflichtet, von meinem eigenen Gewissen) in dieser Vollversammlung der Rumänischen Akademie das Wort zu ergreifen gegen das Ausschütten von Hass, Vulgarität, der Verleumdung und des Obskurantismus, das mich zurückversetzt in die Zeiten der Zeitschriften Săptămână und România Mare. Jahrelang wurde ich in diesem Stil und mit dieser Gewalt attackiert".

Der junge siebenbürgische Autor und Universitätsprofessor Radu Vancu stellte fest, die Akademie "schafft es leider nicht, sich von diesem Geist eines protochronistischen, antimodernen, ressentimentalen Nationalismus, der zu dem unglücklichen Ereignis der Zurückweisung von Mircea Cărtărescu geführt hat, zu lösen. Die Rumänische Akademie weigert sich eine Akademie zu werden."

Auch außerhalb der Literatur erhoben sich Stimmen der Kritik. So sprach der Dirigent Gabriel Bebeșelea, Leiter des Sinfonieorchester Bukarests, von der "Renormalisierung des Nationalismus, der die historischen Realitäten ablehnt und verdunkelt, uns von den europäischen Werten, der zivilisierten Welt und des Friedens entfernt. Nicht Mircea Cărtărescu braucht Rumänien, sondern Rumänien braucht Mircea Cărtărescu."

Gabriel Liiceanu, Philosoph und Verleger des Humanitas-Verlags, kritisierte auch den Präsidenten der Akademie, Ioan-Aurel Pop, heftig: "Warum sollte jemand Teil einer Akademie sein wollen, die von einem Historiker auf den Spuren eines ceausestischen Kitsch-Nationalismus geleitet wird, der glaubt, er diene dem Land, indem er Historie in Mythologie transformiert? Der diese Version von Geschichte perpetuiert, um jede Reform ihres Unterrichts in den rumänischen Schulen zu blockieren? Wäre es nicht besser, diesen aus dem Durcheinander der vergangenen und gegenwärtigen Geschichte heraufbeschworenen Mob aufzulösen und an seiner Statt eine neue Akademie zu machen - wie taufrisches Wasser?"

Pop hingegen sprach von der Möglichkeit, dass Cărtărescu schon bald Vollmitglied der Akademie werden könnte.

Heute vor 33 Jahren

Die Revolution in Rumänien in Tageschroniken

35 Jahre nach dem Aufstand der rumänischen Bevölkerung gegen das diktatorische Regime von Nicolae Ceaușescu und der kommunistischen Partei lassen sich viele der Details des Geschehens genauer beschreiben als in den Jahren zuvor, als

Abb. CC BY-SA 2.5 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1237708

sie vielfach noch nicht präzise eingeordnet werden konnten. Zahlreiche Fotos, Videos, Dokumente, Augenzeugenberichte, Gerichtsprotokolle lassen ein Bild entstehen, das die Vorgänge an der Oberfläche dokumentiert, während entscheidende Fragen nach den politischen Manövern innerhalb der Parteistrukturen, der Armee und der Securitate vor, während und nach der Revolution noch nicht offengelegt wurden. In einigen Fällen sind die Verantwortlichen klar benannt worden, allerdings haben sich daraus oft keine strafrechtlichen Konsequenzen ergeben.

An den Ablauf der Geschehnisse im Dezember soll die folgende Chronik erinnern.

Freitag, 15. Dezember 1989

Der bereits wegen seiner regimekritischen Aussagen (u.a. in ausländischen Radiosendern) aufgefallene Priester der Reformierten Kirche in Temeswar, László Tökés, hatte im Sonntagsgottesdienst am 10.12. seine Gemeinde aufgefordert, am 15. Zeuge bei seiner gegen seinen Willen angeordneten Versetzung in ein isoliertes Dorf bei Sălaj zu sein. Es kommen am frühen Morgen einige Hundert meist ungarischsprachige Gläubige an das überwachte Gebäude der Reformierten Kirche in der strada Timotei Ciparu an der Piața Maria, nicht weit entfernt von der Innenstadt. Securitate-Mitarbeiter in Zivil versuchen, Verhaftungen unter der Menge vorzunehmen, wobei es zu Auseinandersetzungen kommt, die sich aber noch nicht ausbreiten. Nachmittags finden sich weitere Menschen ein, jetzt auch Rumänen aus der baptistischen Gemeinde. Tökés kritisiert das Regime von Parteichef Nicolae Ceaușescu, es wird erstmals das Lied "Deșteapte-te române!" (Erhebe dich, Rumäne) gesungen. Um 20.00 Uhr kommt der Bürgermeister von Temeswar, Petru Moț, um mit Tökés zu verhandeln. Einige Protestierer bleiben über Nacht beim Kirchenamt.

Samstag, 16. Dezember 1989

An der Piața Maria in Temeswar versammeln sich anfangs etwa 300-500 Menschen, um gegen die Evakuierung des Priesters Tökes, aber auch bereits gegen das System von Partei und Staat zu protestieren. Ein Teil der Menge hält Straßenbahnen der Linie Nr. 2 in der Nähe des Gemeindeamtes der Reformierten Kirche an, um mit ihnen unter dem Rufen von Losungen wie "Jos Ceaușescu!", "Libertate" oder "Vrem paine!" (Wir wollen Brot!) in die Innenstadt zu gelangen. In größeren Gruppen marschieren Demonstranten in das Stadtzentrum. Eine Buchhandlung mit Büchern Ceaușescus wird zerstört, auch zahlreiche Schaufenster an der Einkaufsstraße im Zentrum gehen zu Bruch. Die Plakate mit Parteilosungen und Fotos von Ceaușescu werden zerstört. Auf einem ungarischen Radiosender wird über die Demonstrationen berichtet. Tökés bittet die Menge vom Pfarramt aus, die Demonstration aufzulösen und nach Hause zu gehen. In der Innenstadt auf dem Platz zwischen Oper und Kathedrale kommt es zu Konfrontationen mit der Miliz und den Wasserwerfern der Feuerwehr und zu zahlreichen Verhaftungen. Hunderte werden in Gefängnisse eingeliefert. Gruppen von Demonstranten gehen in andere Viertel der Stadt, vor allem solche mit Studentenheimen, um weitere Demonstranten zu animieren, auf die Straße zu gehen.

Nach Mitternacht sperrt Miliz die Straße zur Reformierten Kirche ab und räumt die Piața Maria. Tökés flüchtet sich mit seiner hochschwangeren Ehefrau, einem Schwager und dem Studenten Gazda Arpad in die Kirche, wo sie nachts von der Securitate verhaftet und ins Gefängnis gebracht werden. Der Aufstand scheint niedergeschlagen worden zu sein.

Sonntag, 17. Dezember 1989

Die Auseinandersetzungen in Temeswar zwischen Demonstranten gegen das Regime Ceaușescu und den Ordnungskräften verschärft sich in mehreren Stadtteilen. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sind auf Seiten der Miliz und der Armee im Einsatz. Barrikaden werden gebaut. Unbekannte zerstören systematisch Geschäfte, zünden sie an, ohne dass die Ordnungskräfte einschreiten. Auf Befehl Ceaușecus, den General Vasile Milea umsetzt, wird, vor allem als die Dunkelheit nach 16 Uhr einbricht, scharf in die immer größer werdende Menge geschossen und die ersten Verletzten und Toten unter den Demonstranten sind zu verzeichnen. Auch in die Häuser wird geschossen. Die Einheiten von Securitate, Armee, Miliz, Innenministerium, die an den Schießereien beteiligt sind, sind nicht genau zu verifizieren.

Montag, 18. Dezember 1989

Sânpetru Mare

Foto: Dobrivoie Kerpenisan

/aus Rebels With A Cause, 2019/

Angehörige begeben sich in der gespannten Atmosphäre der Stadt Timișoara in die Spitäler, um ihre Toten zu finden und zu beerdigen. Jede Gruppenbildung auf den Straßen ist verboten, auf Ansammlungen werde sofort geschossen. In den Firmen und Fabriken werden die Fehlenden gezählt. In einzelnen Vierteln wie dem Arbeiterviertel Girocului sind die Straßen übersät mit Gewehrpatronen und weisen auf eine kriegsähnliche Situation hin.

Vor der verschlossenen Kathedrale werden Kinder und Jugendliche, die dort Kerzen aufstellen wollen und Anti-Ceaușescu-Parolen rufen, von der Armee erschossen. 60 Tote und hunderte Verletzte sind das Ergebnis dieses Tages.

In dem Dorf Sânpetru Mare veranlassen Berichte von den Vorgängen in Temeswar eine Menschenmenge zum Marsch auf die Primaria, wo sie Bilder und Bücher von Ceaușescu zerstören.

In der Nacht zum Dienstag wird die "Operațiunea Trandafirul" (Operation Rose) durchgeführt: 40 Leichen werden von der Miliz aus den Krankenhäusern entwendet (einige noch Lebende werden ermordet), in einem Kühlwagen nach Bukarest gebracht, dort in einem Krematorium verbrannt und ihre Asche in einem Graben bei Bukarest verteilt.

Der Staatspräsident Ceaușescu begibt sich ohne Ehefrau Elena zu einem Staatsbesuch in den Iran.

Dienstag, 19. Dezember 1989

Sânpetru Mare

Foto: Dobrivoie Kerpenisan

/aus Rebels With A Cause, 2019/

Es werden zahlreiche weitere Verhaftungen vorgenommen. Die Arbeiter der Firma ELBA (Electrobanat) erklären den Generalstreik. In den Betrieben wird über das weitere Vorgehen diskutiert. Viele Fabriken sind von Ordnungskräften umstellt, um die Arbeiter an Demonstrationen zu hindern. Um 11 Uhr versuchen der erste Sekretär der Partei im Kreis, Radu Bălan, und Bürgermeister Moț, die Arbeiter zum Einstellen der Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen zu bewegen. Bălan scheint bereit, in das Lager der Revolutionäre zu wechseln. General Gușă, ebenfalls in der Fabrik ELBA, ordnet einen Teilrückzug der Armee an. Auf den Straßen dominieren die Ordnungskräfte von Armee, Miliz, Securitate, bei Zusammenstößen sterben 8 Menschen.

Mittwoch, 20. Dezember 1989

Zehntausende, vor allem aus den Betrieben und Fabriken, demonstrieren in Temeswar gegen die Diktatur. Der Platz zwischen der Oper und Kathedrale füllt sich ab 14 Uhr mit Menschen, die aus den Nationalfahnen die Parteizeichen herausgeschnitten haben. Vom Balkon der Oper werden Reden gehalten (die installierten Mikrofone und Lautsprecher waren für eine prokommunistische Kundgebung vorgesehen). Der erste Redner, Ioan Chiș, prägt den Spruch: "Endlich ist die Mămăligă explodiert." Die Menge ruft enthusiasmiert: "Libertate", „Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara!” (Heute in Temeswar, morgen im ganzen Land),

Eine große Zahl begibt sich zum Consiliul Județean, wo der Premierminister Constantin Dăscălescu sich aufhält. Eine Abordnung von Revolutionären (Ioan Savu, Corneliu Vaida, Sorin Oprea, Marcu, Boloșoiu, Hanus Sandu, Petrișor u.a.) führt einen Dialog mit dem Premierminister in dem Gebäude und fordert Rückzug der Armee, genaue Aufklärung über die Schießbefehle und die Zahl der Toten, Freilassung der Verhafteten, freie Wahlen, privates Unternehmertum, freie Presse. Die Befreiung der 980 Verhafteten und der Rückzug der Armee in die Kasernen wird erreicht. Vereinzelt werden Verbrüderungen mit der Armee beobachtet.

In der Stadt Lugoj im Banat finden ebenfalls Demonstrationen statt. Es ist die erste Stadt, die dem Beispiel von Temeswar folgt. Zwei junge Protestierer werden gegen 20.00 Uhr aus einer Armeekaserne heraus erschossen, die Parteizentrale geht in Flammen auf, zahlreiche Fensterscheiben von Geschäften werden eingeschlagen.

Um 19 Uhr hält der aus dem Iran zurückgekehrte Ceaușescu eine Rede im Fernsehen, in der er die Vorgänge und die "reaktionären, hooliganistischen, terroristischen Elemente" verurteilt. Der Ausnahmezustand wird über Temeswar verhängt. Aus seiner Heimatregion Oltenien (Craiova) sendet Ceaușescu Arbeiter als Nationalmilizen nach Temeswar, um gegen die Demonstranten vorzugehen. Sie solidarisieren sich aber mit den Aufständischen und verbreiten nach ihrer Rückkehr die Nachrichten über den Aufstand.

Auf dem Platz vor der Oper in Temeswar bleiben etwa 60 Menschen über Nacht.

Donnerstag, 21. Dezember 1989

Auf dem Balkon der Oper in Temeswar verliest Lorin Fortuna morgens eine Proklamation, die einen neu konstituierten Frontul Democratic Român vorstellt und Temeswar zur ersten kommunismusfreien Stadt (oraș liber de comunism) Rumäniens erklärt.

In Arad gehen ab 8.30 Uhr die ArbeiterInnen zahlreicher Betriebe auf die Straße und marschieren in Richtung des zentralen Platzes, wo sich das Parteibüro befindet. Um 12.30 Uhr verspricht die Kreissekretärin der Partei, Elena Pugna, ähnlich wie Ceaușescu in Bukarest, eine Erhöhung der Löhne und der Kinderzulagen, wird aber ausgepfiffen. Am Abend wird unter den Demonstranten nach dem Temeswarer Vorbild ein Komitee mit der Bezeichnung Frontul Democratic Român gebildet mit dem Schauspieler Valentin Voicilă als führendem Mitglied. Der um das Parteigebäude postierte, mit Kriegsmunition bewaffnete Kordon aus Miliz und Militär findet keinen Anlass zum Eingreifen.

In Cluj wird hingegen auf dem zentralen Platz ohne Anlass von der Armee auf Befehl lokaler Offiziere in die Menge geschossen, 26 Menschen sterben, 79 werden verletzt.

In Târgu Mureș/Marosvásárhely wehren sich Arbeiter in den Fabriken gegen die von Ceaușescu vorgeschriebene Interpretation der Ereignisse in Temeswar. Der Parteisekretär der Stadt wird in der Firma IMATEX gezwungen, ein Protestschreiben an den Staatschef abzusenden. Nach konfrontationsreichen, vor allem von Arbeitern aus den Fabriken begonnenen Demonstrationen werden am Abend gegen 21.20 Uhr auf dem zentralen Platz 6 Menschen erschossen, 21 durch Kugeln verletzt, zahlreiche verhaftet und misshandelt.

In Sibiu/Hermannstadt/Nagyvaros wird eine kleine Demonstration von Arbeitern aus der Firma Balana gegen 8.30 Uhr aufgelöst. Kurze Zeit später finden sich zahlreiche Protestierer auf den Straßen, marschieren ins Zentrum, wo sie Bilder und Bücher von Ceaușescu aus Buchhandlungen verbrennen. Ab 10.00 Uhr beginnen auf Anordnung von Kreisparteisekretär Nicu Ceaușescu, Sohn von Nicolae Ceaușescu, Armeeschüler gegen die Protestierer vorzugehen. Sie eröffnen das Feuer und töten 1 Demonstranten, 4 werden verletzt. Daraufhin strömen Tausende in verschiedenen Teilen der Stadt auf die Straßen.

In Bukarest hält Ceaușescu um 12 Uhr eine von TV România übertragene Rede vom Balkon des ZK vor etwa 100000 eilig herbei transportierten Unterstützern der Partei. Während der Rede entsteht Unruhe in der Masse, es sind Knallgeräusche zu hören, es entsteht Bewegung in der Menge. Die TV-Übertragung wird mehrmals unterbrochen, als die Rufe "Timioșara" für kurze Zeit deutlicher durchdringen. Der Conducător reagiert zunächst verunsichert und fahrig, seine Ehefrau Elena neben ihm gibt Anweisungen - die Übertragung wird bald abgebrochen. Ceaușescu kann die Rede allerdings beenden, in der er vor allem finanzielle Versprechungen für Arbeiter, Mütter und Pensionäre macht. Die Ereignisse von Temeswar nennt er einen Angriff auf Unabhängigkeit, Integrität und Souveränität Rumäniens und erinnert an die Situation von 1968, als Rumänien nicht am Einmarsch in die CSSR teilnahm. In der Stadt finden Kämpfe zwischen Ordnungskräften und Demonstranten statt, vor allem an der nahe gelegenen Piaţa Universităţii, die ein erstes Todesopfer fordern. Abends wird dort vor dem Hotel Intercontinental eine Barrikade errichtet. Scharfschützen schießen von den Dächern auf die Demonstranten. In der Nacht sterben hier 49 Aufständische, 500 werden verletzt, Tausende verhaftet.

Cluj 21.12. 1989

Foto: Răzvan Rotta (https://ro.wikibooks.org/wiki/Revolu%C

8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_de_la_Cluj_%C3%AEn_imagini)

Sibiu, Casa de Cultură a Sindecatelor

Freitag, 22. Dezember 1989

In Bukarest findet im Gebäude des Zentralkomitees dessen letzte Sitzung statt.

9.00 In Sibiu beginnen Demonstrationen in Richtung Piața Mare und zur Casa de cultură a sindecatelor (Gewerkschaftskultur-haus), wo sich etwa 30000 Menschen versammeln. Unter ihnen konstituiert sich das Demokratische Forum des Kreises Sibiu.

9.55 Uhr Bukarest: Nachrichtensprecher George Marinescu verliest im TVR die Verkündung des Ausnahmezustandes (starea de necesitate) über das ganze Land. Jede öffentliche Gruppenbildung von mehr als 5 Personen ist verboten.

In der gleichen Nachrichtensendung teilt der Sprecher mit, dass Verteidigungsminister General Vasile Milea Selbstmord begangen habe. Milea hatte den Schießbefehl Ceaușescus weitergegeben, blieb aber nicht konsequent bei dieser Haltung. In den Nachrichten wird Milea als "Verräter" bezeichnet, der Gerüchte und Lügen in die Welt gesetzt und mit den "imperialistischen Kreisen" die Aufstände verursacht habe. Während der Nachrichten bewegen sich wie am Vortag große Demonstrationszüge in Bukarest von der Piața Universității Richtung Boulevard Brătianu und Magheru. Hier ist auch Maschinengewehrfeuer zu hören.

11.00 Nach einiger Zeit gelingt es, den DemonstrantInnen, den Platz vor dem ZK zu erreichen und in das Gebäude einzudringen.

11.50 Das TV-Gebäude ist von Protestierern besetzt, das Fernsehen in Televiziunea Română Liberă (TVRL, Freies rumänisches Fernsehen) umbenannt.

12.09 Uhr Nicolae und Elena Ceaușescu fliehen mit einem Hubschrauber vom Dach des ZK-Gebäudes, während sich der Platz mit einer unübersehbaren und enthusiastischen Menschenmenge füllt.

Petre Roman spricht vom Balkon des ZK-Gebäudes zur Menge und erklärt den Sieg der Revolution.

12.55 Im TVRL verkündet Mircea Dinescu aus einer Gruppe von Aktivisten - darunter der Regisseur Sergei Nicolaescu und der Schauspieler Ion Caramitru - in die Live-Kameras: "Am invins! Am invins!" (Wir haben gesiegt.)

General Chițac ruft aus dem Studio die Armee zur Unterstützung der Aufständischen auf.

12.00 In Temeswar werden auf dem Armenfriedhof die Gräber von vorgeblichen Opfern der Ceaușescu-Herrschaft und der Niederschlagung der Revolution geöffnet. Durch die wieder geöffneten Grenzen kann im Ausland der Eindruck erweckt werden, dass die Kämpfe in Temeswar mehrere Tausend Tote forderten. Falschnachrichten, die ihren Weg wieder zurück nach Rumänien finden.

12.00 Sibiu: Aufständische belagern den Sitz der Miliz auf der strada Armata Roșie, Ecke strada Moscovei. Diese hängt ein Transparent an das Gebäude, mit dem Text: "Noi, miliţia, slujim interesele poporului. Suntem cu voi! Fără violenţă! Organizaţi-vă pentru dialog!" (Wir, die Miliz, arbeiten im Interesse das Volkes. Wir sind mit euch. Ohne Gewalt! Organisiert euch für den Dialog.) Die Demonstranten gelangen in das Gebäude, die Miliz flieht zur auf der gleichen Straße benachbarten Armee, von wo aus auf die Milizionäre geschossen wird und 19 sterben. Auf die Menge vor der Casa de Cultură wird ebenfalls geschossen, sie flieht in Panik.