Disco Titanic

Radu Pavel Gheo und der Banater Traum von der Adria

Mindestens zwei literarische Interessen sind beim Autor Radu Pavel Gheo nicht zu übersehen - die akribische Zeichnung kleiner Situationsdetails und über lange Zeiträume verfolgte Entwicklungslinien. Dies hat der in Oravița geborene Schriftsteller mit seinem großen Generationenroman Noapte bună, copii! (2010; s. Literatur /downscroll/) ebenso brillant unter Beweis gestellt, wie es auch der jetzt in deutscher Übersetzung vorliegende Roman über eine Urlaubsreise an die dalmatinische Adria und ihre Folgen unterstreicht. Im Vernetzen des jugoslawischen Raums mit Westrumänien zu Zeiten vor der Wende schöpft Gheo die damaligen kleinen Schlupflöcher aus, die aus der Grenznähe entstanden und die die Eltern des Helden dazu nutzten, nach Split an der Mittelmeerküste mit dem Sohn in Urlaub zu fahren - eine absolut außergewöhnliche Erfahrung für den Teenager, der über im Banat empfangbares Radio und Fernsehen längst ein Fan der jugoslawischen Rock- und Popmusik ist. Bijelo Dugme, Tamo daleko, Plavi Orkestar ... Dies ist mehr als nur Lokalkolorit des im Banat ein klein wenig geöffneten Fensters nach Westen, sondern treibt auch die Handlung an. Denn die Begeisterung für Musik eröffnet dem Jugendlichen die Bekanntschaft mit einer Clique von Gleichaltrigen in Split.

Der flüssig übersetzte Roman beginnt mit dem gewissermaßen arrivierten Protagonisten lange nach der Revolution, nach der er als "Held" einen Status als Verleger erreicht hat, der ihn mit seiner schriftstellernden Frau zum Mitglied einer neureichen intellektuellen Gesellschaftsschicht in der Stadt des vergangenen Aufstands macht. Und mit allen Tricks im Umgang und den Winkelzügen des Schicksals oder der Geschichte im neuen und wenig verändert erscheinenden Rumänien versehen, entsteht bei ihm der Wunsch noch einmal nach Split zu fahren... Aber Geschichte lässt sich nicht einfach wiederholen.

Ein opulenter, historien- und geschichtenträchtiger Roman eines großen Erzählers, dem es literarisch gelingt, Landschaften und Mentalitäten im Handeln und Denken der Personen lebendig werden zu lassen.

Radu Pavel Gheo: Disco Titanic. Roman.

Aus dem Rumänischen übersetzt von Gundel Große und Miruna Bacali.

KLAK Verlag Berlin 2024

573 Seiten

ISBN 978-3-948156-83-1.

Rumänien und Moldau auf der Leipziger Buchmesse

Café Europa: v.l. Georg Aescht, Manuela Klenke, Ioana Niolaie, Ernest Wichner, Moni Stănilă, Livia Ștefan, Alexandru Bulucz

Schon am frühen Morgen wird klar, dass diese Ausgabe 2025 der Leipziger Buchmesse Rekorde brechen wird: Vor dem Eingang stauen sich eine halbe Stunde vor Öffnung Menschenmassen in langen Schlangen, um Einlass zu den Büchern, Mangas, Veranstaltungen zu erhalten. Da hilft der Presseeingang ein wenig, so dass man etwas zügigeren Zutritt erhält und die Hallen kurze Zeit noch fast menschenleer erleben kann. Nach den vier Tagen mit Publikum meldet die Messe einen Besucher*innenrekord von fast 300000 Menschen. Zeitweise musste der Kartenverkauf unterbrochen werden, da zu viele Bücher- und Literaturenthusiast*innen die Messehallen und Übergänge füllten. Wegen der Überfüllung erreichten auch einige Autor*innen ihren Vortragsstand nicht rechtzeitig. Das alles lässt doch für die Zukunft des jahrhundertealten Mediums hoffen.

Der rumänische Stand bot Platz für Lesungen und präsentierte rumänische Neuerscheinungen als Überblick über die Buchproduktion und Anregung für Übersetzungen. Das Veranstaltungsprogramm ist reichhaltig mit immer neuen, aber auch bekannten Gesichtern. So moderiert der Übersetzer Georg Aescht eine Runde mit dem Autor Florin Irimia aus Iași (gedolmetscht von Jan Cornelius), dem Übersetzer Peter Groth und dem Verleger Andreas von Stedmann (Dittrich Verlag). Irimia erzählt in seinem Roman Der Mann hinter dem Nebel eine Art Überlebensgeschichte eines Alter ego, der nur durch Schreiben über den Selbstmord am Leben bleiben kann – um zu schreiben. Aescht arbeitet in seinen Fragen diese existenzielle Funktion des Schreibens am Abgrund heraus und Übersetzer und Autor führen den Gesprächsfaden bis nach Berlin, wo ein Teil der Handlung des Romans spielt. Ebenso kurzweilig und intensiv gestaltet sich das Podium zur rumänischen Lyrik, das zunächst noch mit Ernest Wichner und Ioana Nicolaie besetzt ist, das aber nach kurzer Zeit wegen der Vorstellung von Mircea Cărtărescus neuem Roman Theodoros (Zsolnay Verlag) sich auf die Teilnehmenden Moni Stănilă, Livia Ștefan, Alexandru Bulucz, die Übersetzerin Manuela Klenke und als Dolmetscher Georg Aescht konzentriert. Animiert durch die Fragekunst von Bulucz, der selbst ein hervorragender Lyriker im Deutschen ist, zeigen sich die beiden Lyrikerinnen (edition.fotoTAPETA; parasitenpresse) als eigenständige und überzeugende Vertreterinnen einer jungen rumänischen Literatur, die Bulucz unnachahmlich als "trittfest" charakterisiert - dem Leben und seinen aktuellen Gefährdungen zugewandt, politisch und aktuell.

Bulucz war mit Cornelius und dem Lyriker und Verleger Traian Pop Traian dann in einer Runde versammelt, die von Dana Grigorcea erfrischend geleitet, sich den Wurzeln des Schreibens annäherte und überraschende Aufschlüsse zutage förderte. Erstaunlich die "Geburt" der Schriftstellerin Grigorcea, die zur ersten Publikation kam, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind: Ein Freund schickte ohne ihr Wissen einen ihrer Texte an die Zeitschrift România Literară, wovon sie erst erfuhr, als sie einen Brief der Zeitschrift erhielt, wann sie denn ihr Honorar abholen wolle! Bald kam das Gespräch auf die den Sprachwechsel und es wurden unterschiedliche, sehr paradigmatische Auffassungen deutlich: Pop sah den Wechsel der Sprachen als einen von Zuständen und Wechsel der Person, während Bulucz betonte, dass er sich das Rumänische regelrecht nach der Auseise in einem längeren Internatsaufenthalt bewusst abtrainierte. Cornelius stellte belebende Einsichten über das Pendeln zwischen (Agota Kristof) oder den Wechsel der Sprache etwa bei Emil Cioran zur Diskussion, so dass bei diesem Aufeinandertreffen von Autoren und Autorin sich eine sehr anregende Diskussion entfachte.

Das Programm bot an weiteren Tagen vielversprechende Auftritte, etwa wenn Oleg Serebrian aus der Republik Moldau (Historiker, Schriftsteller [Tango in Czernowitz], früherer Botschafter in Berlin und jetziger Vize-Premierminister), sich mit Paula Erizanu (Moldova) und dem F.A.Z.-Korrespondenten Michael Martens traf. Oder der Historiker Armand Goșu mit Maksym Butkevych und Paula Erizanu über den Krieg und die dadurch bedingten Veränderungen debattierten. Mehrere Veranstaltungen stellten den Kosmos von AutorInnen des Ludwigburger Pop-Verlages vor.

Ob es nur ein typisches Messe-Gerücht war, dass Rumänien auch einmal in Frankfurt als Gastland auftreten und damit eine globale Aufmerksamkeit für seine Bücherlandschaft erhalten könnte? Leipzig hat jedenfalls zum wiedeholten Mal gezeigt, dass das literarische Potenzial für einen solchen großen Auftritt ausreichend wäre.

Pandemisches Vergessen und Erinnern

Obwohl erst 5 Jahre zurückliegend schien die Covid-Pandemie einer tiefen gesellschaftlichen Amnesie anheimgefallen zu sein – aus der sie wie üblich und konventionell nur die mediale Manie der "Jahrestage" herauszuholen in der Lage war. Pünktlich nach 5 Jahren im März (warum nicht nach 3 oder 4 einhalb Jahren?) taucht das Wort und die ein oder andere Diskussion wieder in den Medien auf – und reißt unvermittelt die einzigartige Erfahrung dieser Monate und Jahre in kleinen Splittern in das Nachdenken des zerstreuten Publikums. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Umgang und den Folgen der globalen Krankheit wird andeutungsweise sichtbar und zugleich ist man/frau erstaunt, wie selten doch bisher aus dem brodelnden literarischen Magma des Literaturbetriebs diese Thematik an die kühleren Oberflächen der gesellschaftlichen Reflexion aufgestiegen ist.

Dass die Impfnovelle des aus Arad gebürtigen Arztes und Schriftstellers Peter Rosenthal eines der raren Beispiele einer literarisch kunstvollen und zugleich historisch äußerst präzisen kritischen Erinnerung und Bewältigung eigener Erfahrungen abgibt, liegt nicht zuletzt auch an der besonderen Position der Hauptfigur im Geschehen der Novelle: es ist ein dem Autor wohl selbst gut entsprechender Impfarzt (eine "Person, die mir weniger ähnelt, als ich ihr" 89), der durch Köln zu den Orten seines Einsatzes radelnd die besondere Atmosphäre wahrnimmt, die Maßnahmen und das Verhalten sortiert und kritisch räsonniert. Aus dieser Position des praktizierenden (e)migrantischen Arztes, der in jahrzehntelanger Praxis in eher weniger glänzender städtischer Umgebung reichlich Erfahrungen mit den Umständen und Folgen medizinischer Arbeit gesammelt hat, ergibt sich eine zugleich nüchterne und dennoch der Außergewöhnlichkeit der Situation adäquate lakonische bis emotionale Sicht. Sie reicht von dem besonderen Einsatz der digitalen Technik (Impf-App, Staff Cloud) über die Namen der Vakzine und Virusstämme (Astra Zeneca, Biontech, B1617) bis zu den mitunter recht skurrilen Begegnungen mit zu Impfenden, denen – wie Rosenthal überzeugend konstatiert – die Angst oft das größere Problem war als die reale Gefahr des Virus. Literarisch herausragend ist Rosenthals Auffangen der unterschiedlichen Stimmungen und ihrer Umschwünge je nachdem wie die Zahlen und Kurven der Statistiken sich hier oder in anderen Ländern bewegten. Wer erinnerte sich nicht an "Delta Variante, R-Wert, Doppelmutanten". Der wie in Watte gefasste Alltag im Lockdown, die Angst vor Kontakten, die plötzliche Stille in den Städten, die ungewöhnlichen Wege der Nahrungsbesorgung – die knappe, aber immens reichhaltige Novelle leuchtet in viele längst verdrängte Winkel jener Zeit und arbeitet heraus, wie die Umstände der Pandemie auf besondere Weise ein Schlaglicht auf eine sich selbst kaum ansichtig werdende Gesellschaft warfen. Es spricht eine tiefe Fähigkeit zum Verstehen und zugleich zum empathischen Beurteilen menschlicher und institutioneller Handlungen in diesen Reflexionen über den Umgang mit einer bedrohlichen Gefahr, die Rosenthals Impfnovelle zu einem zentralen und lange gültig bleibenden Bild der so schnell verdrängten Pandemie werden lassen. Das Buch der Stunde.

Peter Rosenthal: Impfnovelle.

Köln: parasitenpresse, 2., verbesserte Auflage 2024,

74 Seiten

Die Rumänische Akademie verweigert Mircea Cărtărescu die Aufnahme als korrespondierendes Mitglied

Die Generalversammlung der Rumänischen Akademie hat am 12. Februar 2025 dem Antrag ihrer philologischen Abteilung widersprochen, Mircea Cărtărescu, den bekanntesten und höchst prämierten Schriftsteller des Landes, als korrespondierendes Mitglied aufzunehmen. Statt der notwendigen 74 Stimmen erhielt der Träger hoher internationaler literarischer Auszeichnungen (Dublin Literary Award, FIL, Preis der Leipziger Buchmesse) nur 73.

Nach dem Votum erklärte das moldauische Akademiemitglied und Verleger des Akademieverlags Valeriu Matei, er habe an die Mitglieder einen Aufruf gesendet, gegen Cărtărescu zu stimmen, weil dieser Mihai Eminescu, Mircea Eliade und Emil Cioran und auch das rumänische Volk mit seiner Behauptung des Antisemitismus beleidigt habe. Er sprach von Angriffen "obskurer, Soros-istisch-progressistischer Gruppen." Zudem habe Cărtărescus Trilogie Orbitor keinen Stil und sei voller pornographischer und skatologischer Konnotationen.

Der 91-jährige Autor Nicolae Breban, ebenfalls Mitglied der Akademie, bezeichnete Cărtărescu als "guten Autor, aber nicht auf dem Niveau der Akademie." Cărtărescu sei "das tiefste und alarmierendste Zeichen unserer Unfähigkeit zu ziviler und psychologischer Maturität, d.h. wir können das abstoßendste, unpassendste Material benutzen, um Geld zu machen." Seit längerem polemisiert Breban gegen die Unterstützung der internationalen Erfolge Cărtărescus durch das Rumänische Kulturinstitut (ICR).

Das Aufsehen innerhalb der literarischen Zunft ist groß. Zahlreiche AutorInnen sprachen ihre Abscheu vor der Entscheidung aus. Ana Blandiana, die als korrespondierendes Mitglied an der Abstimmung teilnahm, sagte, "ich fühle mich zutiefst gedemütigt durch die Tatsache, dass ich verpflichtet bin (von mir selbst verpflichtet, von meinem eigenen Gewissen) in dieser Vollversammlung der Rumänischen Akademie das Wort zu ergreifen gegen das Ausschütten von Hass, Vulgarität, der Verleumdung und des Obskurantismus, das mich zurückversetzt in die Zeiten der Zeitschriften Săptămână und România Mare. Jahrelang wurde ich in diesem Stil und mit dieser Gewalt attackiert".

Der junge siebenbürgische Autor und Universitätsprofessor Radu Vancu stellte fest, die Akademie "schafft es leider nicht, sich von diesem Geist eines protochronistischen, antimodernen, ressentimentalen Nationalismus, der zu dem unglücklichen Ereignis der Zurückweisung von Mircea Cărtărescu geführt hat, zu lösen. Die Rumänische Akademie weigert sich eine Akademie zu werden."

Auch außerhalb der Literatur erhoben sich Stimmen der Kritik. So sprach der Dirigent Gabriel Bebeșelea, Leiter des Sinfonieorchester Bukarests, von der "Renormalisierung des Nationalismus, der die historischen Realitäten ablehnt und verdunkelt, uns von den europäischen Werten, der zivilisierten Welt und des Friedens entfernt. Nicht Mircea Cărtărescu braucht Rumänien, sondern Rumänien braucht Mircea Cărtărescu."

Gabriel Liiceanu, Philosoph und Verleger des Humanitas-Verlags, kritisierte auch den Präsidenten der Akademie, Ioan-Aurel Pop, heftig: "Warum sollte jemand Teil einer Akademie sein wollen, die von einem Historiker auf den Spuren eines ceausestischen Kitsch-Nationalismus geleitet wird, der glaubt, er diene dem Land, indem er Historie in Mythologie transformiert? Der diese Version von Geschichte perpetuiert, um jede Reform ihres Unterrichts in den rumänischen Schulen zu blockieren? Wäre es nicht besser, diesen aus dem Durcheinander der vergangenen und gegenwärtigen Geschichte heraufbeschworenen Mob aufzulösen und an seiner Statt eine neue Akademie zu machen - wie taufrisches Wasser?"

Pop hingegen sprach von der Möglichkeit, dass Cărtărescu schon bald Vollmitglied der Akademie werden könnte.

Rumänien - arm und reich

Ein Rumänienbuch mit vielen Details

Jedes Rumänien-Buch fügt den zahlreichen möglichen Perspektiven auf das Land

eine neue hinzu. Auch das vorliegende aus dem Hermannstädter Schiller Verlag lässt sich zwar zunächst als Ansammlung von vielen einzelnen Fakten und Details lesen und hat doch ein eigenes Muster,

das u.a. auch durch seine Entstehungszeit bedingt ist.

Zunächst ist der Eindruck einer umfassenden Bedienung der traditionellen Zugangsweisen einer Landeskunde vorherrschend. Es beginnt mit den geologischen und naturräumlichen Beschreibungen der unterschiedlichen Landesteile, der Natur und kulturellen Gestaltung der Landschaften. In solchen Beschreibungen verbergen sich auch über die Fakten hinaus reichende Merkmale, die zur Physiognomie Rumäniens, zum Bild bis hin zum Klischee beitragen wie die Schlammvulkane, das Schilf des Donaudeltas, die Bären der Karpaten, die siebenbürgischen Wehrkirchen. Schon im umfangreichen 2. Kapitel, wo es um die ländlichen Regionen und die Städte geht, geraten die touristisch verwertbaren Merkwürdigkeiten in den Blickpunkt, die UNESCO-Stätten, diverse Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in Stadt und Land, Besonderheiten der Regionen. Da die Autorin selbst viele der genannten und beschriebenen Orte und Gegenden bereist hat (und lange in Rumänien gelebt hat), stellt sich hin und wieder der Eindruck eines Reiseführers ein. Das ist alles sehr informativ und zeigt viele Facetten des Landes auf. Den sozialen Zuständen widmen sich die beiden nächsten Kapitel, es geht einerseits um eher Atmosphärisches, Sitten und Verhaltensweisen, andererseits auch um Gesundheitsversorgung, Armut, Abwanderung. Letzterer ist ein eigenes Kapitel gewidmet, wobei auch die Voraussetzungen der Sicht der Beobachtenden auf die RumänInnen hinterfragt wird. Dabei lassen sich eigene Einstellungen nicht übersehen.

Insbesondere die folgenden Kapitel zur politischen Sphäre bringen konzentrierte Wiederaufrufungen der Geschichte, (etwas vage) eingeteilt nach Regionen, da sich das heutige Rumänien aus vielen historisch anders zugehörigen Territorien zusammensetzt. Ausführlich kommen die jüngsten Entwicklungen bis zum Ende der Covid-Pandemie zur Sprache. Diese Ausführungen wecken angesichts des aktuellen Endes der Präsidentschaft von Klaus Johannis und der Pandemie fast schon historisches Interesse, da die Diskussionen um die Antikorruptionsstaatsanwältin Laura Kövesi, um Liviu Dragnea u.a. heute fast schon vergessen sind. Reizvoll ist, dass manche der Vorgänge unterschiedlich im Gedächtnis geblieben sind, so dass die Perspektive der Autorin zur Diskussion animiert. Zudem fällt auf, dass häufig skandinavische Zeitungen zu rumänischen Themen zitiert werden - eine ungewöhnliche, aber auch bereichernde Perspektive.

Zu diesen aktuellen Problemen gehören auch die Wirtschaft und die Minderheitenpolitik, insbesondere gegenüber den Roma und Ungarn/Szeklern. Hier hat die Autorin durch ihre Siebenbürgen-Reisen zahlreiche Details und Impressionen zu bieten, die das Thema von den großen Debatten ablösen. Hingegen bezieht sich die Darstellung der jüdischen Geschichte vor allem auf die nördliche Bukowina und das Kulturmetropole Czernowitz, die ja längst nicht mehr zu Rumänien gehören. Im Falle des wiederholten Verweises auf die Deportation von Eli Wiesel nach Auschwitz wäre zum besseren Verständnis die Abtretung Nordsiebenbürgens während des Zweiten Weltkriegs an Ungarn zu erwähnen.

Die Wirtschaft wird im Rahmen der Antonomien von Wachstum und Ökologie, ausländischen Investitionen und inländischer Entwicklung diskutiert. Hierbei kommen die zahlreichen Disparitäten zur Sprache, die das Land kennzeichnen: Investitionen und Abwanderung, industrielle vs. Biolandwirtschaft, Industrialisierung vs. Landschaftsschutz, Touristikindustrie vs. Landschaftserhaltung. Unzweifelhaft hat auch das erwachende Umweltbewusstsein in diese Debatten eingegriffen. Die Autorin (über?)betont mehrfach die reichen Bodenschätze Rumäniens, von denen kaum großer Einfluss auf die Ökonomie festzustellen ist. Ebenso fällt das kritische Auge der Autorin auf die Bildungsmisere, um mit wieder eher touristischen Themen wie der Kochkunst, rituellen und Handwerkstraditionen abzuschließen. Angehängt ist eine nicht ganz fehlerfreie (wenn die Entstehung von DADA durch Tristan Tzara unzutreffend nach Paris verlegt wird) Aufführung von Persönlichkeiten aus den kulturellen Leben, in der Literatur auch wieder an Bukowiner AutorInnen wie Celan, Ausländer, Meerbaum-Eisinger u.a. ausgerichtet, allerdings auch mit erfreulichen Hinweisen auf vielfach kaum wahrgenommene ungarischsprachige AutorInnen, während aber die Avantgarde in der bildenden Kunst kaum vorkommt.

Hervorzuheben ist die opulente Ausstattung des Bandes mit (manchmal etwas klein geratenen) Farbfotos. Sie ermöglichen eine eigene Lektüre und erzählen ihre eigene Geschichte, wenn man sich in sie vertieft. Wenn auch diese große Zahl von Abbildungen die Entscheidung für ein durchgängiges Hochglanzpapier des Buches bestimmt haben dürfte, so ist doch darauf hinzuweisen, dass dieses Papier starke Lichtquellen reflektiert und das Lesen nicht immer erleichtert. Aber eben auch die zahlreichen Fotos in hervorragender Qualität ermöglicht.

Alles in allem ein lesenswerter Band mit eigenen Akzentsetzungen und einer (fast schon) historischen Perspektive auf die sich verändernden und bleibenden Aspekte Rumäniens.

Birgit van der Leeden: Rumänien – armes reiches Land.

Schiller Verlag Bonn/Hermannstadt 2022

295 Seiten, zahlreiche Farbfotos

ISBN 978-3-949583-05-6

"Empowerment" und Skepsis

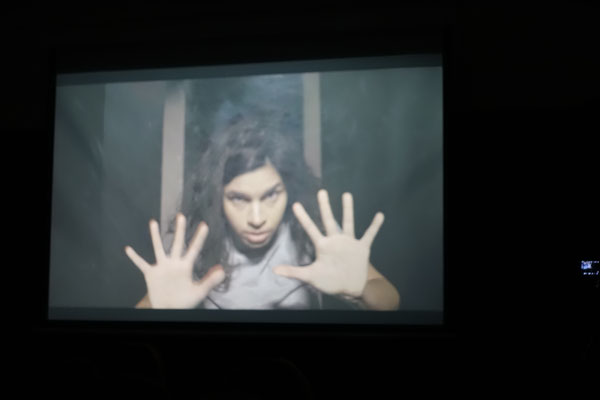

Mihaela Drăgan, Nicoleta Ghiță (TechnoWitches)

Der letzte Tag des Festivals steigerte die inhaltlichen und auch formalen Tendenzen der vorangegangenen Tage in der Hinwendung zu den Grenzen der literarischen Mittel und Absichten. So eröffnete die Veranstaltung überzeugend eine Performance mit Filmen der ausdrucksstarken, international anerkannten und mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichneten Roma-Aktivistin Alina Șerban. Sie führte in einer Pantomime die Wege ihrer eigenen Biographie auf, die wie auch die Filmausschnitte auf die jahrhundertelangen und aktuellen Diskriminierungen der Roma hinwiesen.

Im anschließenden Panel diskutierte Ioana Elena Urda mit Tudor Ganea, Miruna Vlada und Mihaela Drăgan über Fragen der Selbstermächtigung, gesellschaftliche Benachteiligung und Perspektiven der Emanzipationspolitik. Miruna Vlada kam im Widerstand gegen die väterliche Autorität und als Politikwissenschaftlerin zur Dichtung, in der sie erkennen lässt, wie ihre Forschungen auch ihre sehr persönlichen Wahrnehmungen erweitern. Ganea schildert in seinem Roman Cazemata Erlebnisse seiner Jugend in einem von Jugendgewalt und ethnischen Problemen geprägten Stadtviertel in Constanța. Heute als Architekt tätig, entwirft der Roman ein eindringliches Bild der frühen Wendejahre. Die Roma-Aktivistin Mihaela Drăgan, die u.a. am Berliner Gorki-Theater aufgeführt wurde, las aus einem von den sog. sozialen Medien inspirierten Stück, das die Verherrlichung der Jungfräulichkeit in ihrer community kritisiert und auf das Unglück verweist, das dieser Mythos immer noch verursachen könne. Einem von diesen Themen und Thesen sehr eingenommenen Publikum widersprach teilweise der "soziale Entrepreneur" Valeriu Nicolae, der in einem erfolgreichen Buch über seine nicht eindeutige Roma-Herkunft berichtet hat, ansonsten aber seinen Weg zur Errichtung von Kindergärten für mehrere hundert vernachlässigte Kinder zeigt, die ihn glücklicher mache als all seine früheren Tätigkeiten als Politiker, Autor oder Geschäftsmann.

Am Abend lud dann die Rap-Musik von Mihaela Drăgan und Nicoleta Ghiță (TechnoWitches) das sehr gemischte Publikum ein, sich auch auf diese mitreißende Art zu "empowern". So endete dieses sehr anregende, informative und erhellende Festival zur aktuellen rumänischen Kultur in einer zerrissenenen Gegenwart mit ihren Problemen und künstlerischen Suchbewegungen.

Privilegien und neue Heimaten

Adrian Șchiop, Gianina Cărbunariu

Am vorletzten Tag des Festivals (1.3.2024) eröffneten zwei unterschiedliche Panels ebenso unterschiedliche Perspektiven auf die rumänische Literatur. Zunächst begrüßte Moderator Alexander Graeff unter der sich widerständig erweisenden Frage nach der "Heimat" die AutorInnen Theo Herghelegiu (per Zoom) und Adrian Șchiop, Radu Pavel Gheo und Gianina Cărbunariu. Gheo hat in seinem Essayband Adio patria mea, der ein groteskes und unzugängliches Amerika zeichnet, seine Erfahrungen einer gescheiterten Auswanderung in die USA thematisiert. Aus seinem bisherigen Werk soll im Frühjahr zur Buchmesse in Leipzig der ebenfalls eine Migration, nämlich die nach Jugoslawien, reflektierende Roman Disco Titanic in deutscher Übersetzung im KLAK-Verlag vorliegen. Auswanderung ist auch Thema seines Panoramas der Wende-Jugend in Noapte bune, copii! (s. auch auf unserer Unterseite "Literatur"[downscroll]!).

Ebenfalls aus einer Auswanderung – nach Neuseeland – kehrte der sich nicht nur als Klimaaktivist und China-Anhänger outende Șchiop nach Rumänien zurück, das er als den Ort bezeichnete, an dem es ihm am besten gefalle. Als sehr häufig Reisende definierte Cărbunariu als ihr patria das, wo das Leben einen Sinn macht, während nach Herghelegius Kritik an KI und political correctness die Diskussion auch die Frage erreichte, inwieweit Freiheitsrechte auf dem Papier ihren Wert haben, wenn die soziale Situation ihre Realisierung verhindert.

Im nächsten Panel konnte die Schriftstellerin Dana Grigorcea als Moderatorin drei weitere Autorinnen

begrüßen. Die Dichterin Anastasia Gavrilovici ist in Rumänien eine der auffallendsten Jungautorinnen, wie der Auszug aus ihrem Gedicht Viețiile altora bestätigte. Während es ihr um

Frauenrechte, Gewaltverhältnisse, Vorurteile geht, ging die Romanautorin Iris Wolff bei der Frage nach der "Heimat" sehr differenziert auf ihr Verhältnis zu Rumänien als Ort der Handlungen ihrer

erfolgreichen Bücher ein. Die auch als Drehbuchautorin erfolgreiche Ilinca Florian erklärte ihre Auswanderung nach Deutschland als "Hängengebliebensein" auf dem Weg in die USA (zunächst in Österreich). So ging die facettenreiche Auseinandersetzung über mögliche "neue Heimaten" von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und literarischen Ausformungen

aus, deren Ergebnisse unterschiedliche Lichter auf die aktuelle rumänische Literatur werfen.

Klassiker und Kurzfilme

Zwei Filmabende beim Festival "Don't look back"

Bernd Buder, Corneliu Porumboiu

Das Festival widmete sich nicht nur der Literatur, sondern bezog auch Film, Fotografie, Musik, Theater

mit ein. So standen am 29. und 30. Februar 2024 Lang- und Kurzfilme aus Rumänien und Berlin auf dem Programm. Der erste Abend brachte den Klassiker von Corneliu Porumboiu A fost s-au n-a fost (12:08 East of Bucharest) zur Aufführung, dem sich ein Gespräch des Programmdirektors des Cottbuser Filmfestivals, Bernd Buder, mit dem anwesenden

Regisseur anschloss. 2006 entstanden, bleibt Porumboius Geschichte von dem halbherzigen Versuch eines provinziellen Lokal-TV-Besitzers, über das revolutionäre Geschehen vor Ort zu diskutieren,

ein früher Höhepunkt der rumänischen "Neuen Welle". Hervorragend besetzt, satirisch und zugleich realistisch lesbar als Auseinandersetzung mit dem verstörenden Geschehen von 1989. Porumboiu

bestätigte im Gespräch diese Sichtweise als die unterschiedlichen Ebenen seines Films.

Danach schloss sich ein "Special Screening" von Radu Judes neuem Film Don't expect too much from the end of the world. Der über zweieinhalb Stunden lange Streifen vereint die Vorzüge der sprunghaften und schonungslosen filmischen Herangehensweise des

Berlinale-Gewinners: drastisch-vulgäre Sprache, direkt-dokumentarisch wirkende Inszenierung, beißende Entlarvung gesellschaftlicher Realitäten – diesmal im Milieu einer prekär ausgebeuteten Medienmacherin,

die von früh bis spät sich mit ihrem Auto durch den

grotesken Bukarester Straßenverkehr schimpfend und fluchend von Auftrag zu Auftrag bewegt. In der Video-Diskussion mit der Produzentin des Films, Ada Solomon, betonte diese Judes auch in seinem neuen Film sichtbare große Freiheit beim Filmen.

Der nächste Abend brachte Kurzfilme aus Rumänien und Berlin. Darunter fielen Mezzo forte und Mezzo piano von Eugen Dediu durch ihre präzise Arbeit mit großen Darstellern der rumänischen Filmgeschichte auf, ebenso wie Roxana Stroe vom amerikanischen Film beeinflusst in O noapte în Tokoriki und Appalachia überraschende Blicke auf ein Rumänien der Jugend und ihrer Musik warf. Der mittlerweile beim Fernsehen beschäftigte Mihai Pavel inszenierte für seine Abschlussarbeit Take my breath away das in einer Mittelschichtnachbarschaft verbreitete Pokerspielen mit überraschender Pointe.

Nicht überraschend erweiterten die Bilder der Filme die literarischen Ansichten rumänischer Gegenwart, wobei sich immer wieder auch thematische Überschneidungen ergaben. So fanden sich in Literatur und Film gleichermaßen Kritik an den Prägungen der Arbeitswelt durch die Macht der Hierarchien oder konkret auch an den Mülltransporten nach Rumänien oder der Zerstörung der Wälder durch illegale Abholzungen.

Langer Abend

der rumänischen

Literatur

Janika Gelinek, Șerban Busuioc, Andreea Răsuceanu, Ema Stere, Joachim Umlauf, Carmen Francesca Banciu

Am zweiten Tag des Festivals "Don't look back" stellten sich sich am 27.2.2024 sehr unterschiedliche rumänische AutorInnen den Fragen der Moderatoren. Zunächst aber gewannen Studierende der Hochschule für Schauspielkunst Ernst-Busch das vollbesetzte Haus für ihre turbulente szenische Lesung des "Dokumentarmärchens" Waste von Gianina Cărbunariu (Teatru Tineretului Piatra Neamț), das satirisch die Versäumnisse der Recyclingpolitik thematisiert.

Im ersten Panel moderierte danach der Leiter des Goethe-Instituts Bukarest, Joachim Umlauf, das Gespräch mit drei Schriftstellerinnen: Die seit längerem in Deutschland lebende und auf Deutsch schreibende Carmen Francesca Banciu erinnerte an die familiären Konstellationen mit einem parteigläubigen Vater in ihrer "Trilogie der Optimisten" mit ihrem Abschlussband Lebt wohl, Ihr Genossen und Geliebten. Ema Stere schildert in Copiii lui Marcel (Die Kinder von Marcel) die in das 20. Jahrhundert versetzte historische Kommune der Falanstère von Scăieni von 1835, während Andreea Răsuceanu für ihren Roman Linia Kármán (Die Kármán-Linie) die physikalische Grenze zwischen Himmel und Erde als Metapher für trennende Emigration und Entwurzelung fruchtbar macht.

Nicht nur das ungeplante Auftauchen der aktuellen rumänischen Kulturministerin Raluca Turcan verzögerte den weiteren Ablauf des Programms, so dass sich das nächste Panel bereits in den späten Abend verschob und die zum Abschluss geplante Performance Familienreise von France-Elena Damian auf den 6.4.2024 verlegt werden musste. Im späten Panel stellte Catalin Dorian Florescu bilderreich seine Geschichte von der Feuerwehr-Dynastie in Bukarest und ihrem Domizil "Foișorul de Foc" in seinem neuesten Roman Der Feuerturm vor. Ganz anders als diese über Generationen sich erstreckende Sage erzählt Radu Găvan sehr gegenwärtig von Gewalt, Ängsten, Unsicherheit, den "Dämonen" der Individuen in seinem Roman Exorcizat (Exorziert; von Găvan liegt auf Deutsch bereits der Roman Neverland im Pop Verlag [Ludwigsburg] vor). Ähnlich Găvan hat der vielfach ausgezeichnete Augustin Cupșa eine psychologische Ausbildung und schildert in seinem Kurzprosaband Străinătate (Ausland) diverse Zustände nicht nur der Fremdheit, sondern auch der Entfremdung.

Moderator Alexandru Bulucz begrüßte zudem die Lyrikerin Moni Stănilă, deren Gedichtband Ofsaid (Abseits) überraschend die Themen Fußball, Glauben und Krieg miteinander in Beziehung setzt. Stănilă hat Theologie studiert und zog 2010 aus Rumänien in die moldauische Hauptstadt Chișinău, wo sie mit dem Schriftsteller Alexandru Vakulovski lebt. Ihre Lyrik verbindet sehr gegenwärtig die medialen und politischen Einflüsse auf das Leben junger Menschen.

Mit den ingeniösen Übersetzungen von Șerban Busoioc und den Text-Lesungen von Hannah Ley und Daniel Hoevels wurde das

Thema des Abends, "Ressourcen und Identität" der neuesten Literatur aus und über Rumänien in einen beziehungsreichen

Dialog zwischen Fremde und Entfremdung versetzt.

»DON'T LOOK BACK« eröffnet

Rumänien/Moldova-Festival im Literaturhaus Berlin

Gabriela Adameșteanu, Thomas Böhm

Im Berliner Literaturhaus wurde gestern, 26.2.2024, das einwöchige Festival zu rumänischer und moldauischer Literatur, Film und Kunst "Don't look back" eröffnet. Im Beisein von Botschafterin Adriana Stănescu und der moldauischen Botschaftergattin Tatiana Ciocoi erklärte die Organisatorin des Festivals, Ricarda Ciontos, ihren Ansatz, die Migration in Europa als Thema des Blicks auf Rumäniens und der Republik Moldovas Kultur zu fokussieren.

Am Beginn stand die Vernissage der Fotoausstellung "Away / Plecat" von Elena Stancu und Cosmin Bumbuț, die in ihrem viel beachteten Projekt zur rumänischen Arbeitsmigration seit einigen Jahren in einem Wohnmobil in ganz Europa touren, um rumänische MigrantInnen zu fotografieren und über sie zu berichten. Es sind aussagekräftige Bilder mit erhellenden Perspektiven auf die vielfach unbekannte oder verdrängte Realität Europas.

Dass das Motto der Veranstaltung ambivalent aufgefasst werden kann, zeigte der in Bukarest lebende Autor Jan Koneffke in einer kritischen Dekonstruktion der Vergangenheitsverdrängung in der rumänischen Geschichte. Paul Celan, Emil Cioran und Mihai Eminescu waren ihm Zeuge der Auseinandersetzung mit Traumata, Befreiung und Gedächtnis (Lesung durch den "Kafka"-Filmdarsteller und Autor Sabin Tambrea)

Solcherart vorbereitet begann der literarische Teil des Abends, den Radiomoderator Thomas Böhm geschickt leitete, um Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țîbuleac und Alexandru Bulucz mit ihren ganz spezifischen Auffassungen der Vergangenheit und Erinnerung in Lesung (TV-Schauspielerin Claudia Michelsen) und Diskussion (Dolmetscher: Șerban Busuioc) zur Sprache zu bringen. Ein zahlreiches Publikum folgte ihnen animiert und aufmerksam bis in den späten Abend, bevor im Kaminzimmer des Literaturhauses ein Kammerkonzert (Alexandra Paladi u. Eleonora Kotlibulatova) die BesucherInnen mit Enescu, Dimitrescu und Brahms entließ. Ein sehr anregender und gelungener Auftakt für das Festval.